NPB屈指の守備の名手として名高く、広い守備範囲をピックアップされる機会の多い広島の

菊池涼介。しかしデータ分析の観点から見ると守備範囲の評価が下降線を辿っている。平均的な同ポジションの選手と比べどれだけの失点を防いだかを表す

UZR(Ultimate Zone Rating)の守備範囲評価(RngR)では2014年、2015年こそ優秀な値を記録したが、2017年は平均以下に転落してしまった。果たして菊池の守備に何が起きているのだろうか。

一塁側のゴロに対する捕球率が大幅に低下

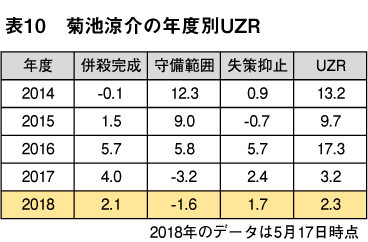

まず菊池の守備貢献がどの程度低下しているか、UZRでここ数年の変化を確認しておきたい(表1)。併殺完成、守備範囲、失策抑止が内訳で、これらを合計した値がUZRだ。

2014年から2017年までいずれの年でもUZRは平均以上を記録しており、平均的な二塁手よりも守備で多くの失点を防いでいたようだ。だが2016年まで10.0前後以上で推移していた数値は昨季3.2まで低下。また守備範囲に注目すると、2014年は12.3を記録していたが年々数値は低下し、昨季はついに-3.2と平均以下の数字にまで落ちてしまった。

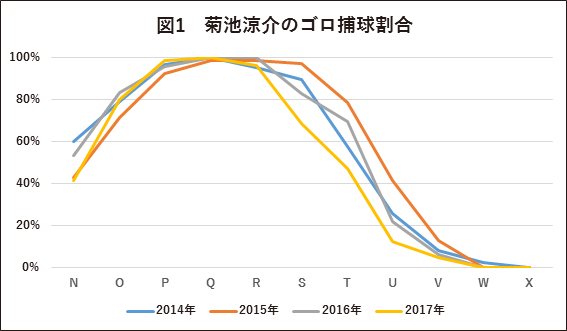

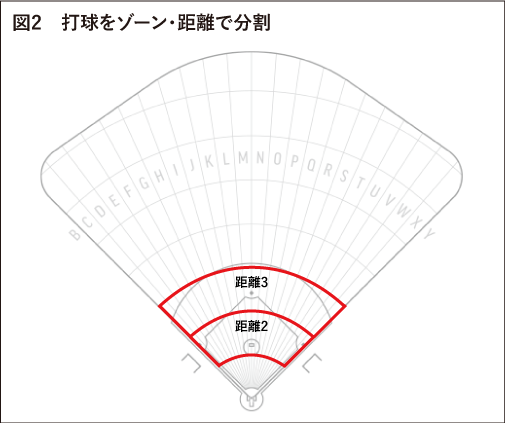

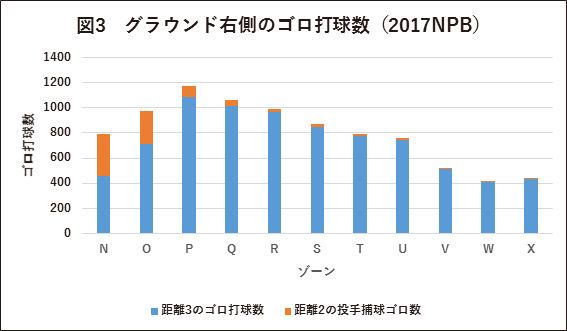

図1は菊池が二塁を守っているときに一・二塁間に飛んだゴロを打球方向別に細かく分け、どのゾーンの打球に対しどれだけの割合で捕球に成功していたかを示したものだ。図中のアルファベットは打球方向を表している。Nの左側に二塁、Xの右側に一塁があるとイメージしてほしい。図1で対象としているのは二塁手の定位置近くまで到達した距離3にあたるゴロである。詳しくは図2を参考にしてほしい。

2017年の菊池(黄色の線)は一塁側のゾーンで他の年に比べ捕球割合が極端に低くなっている。二塁側のゾーンは2016年(灰色の線)に比べると若干低下しているが、一塁側に強かった2015年 (オレンジの線) よりも高い値となっている。二塁側の捕球割合と一塁側の捕球割合がトレードオフになっているようだが、それにしても2017年の一塁側のゴロに対する割合の低下は顕著だ。

ポジショニングの変化を推定する

この捕球割合の低下は何が原因で生まれているのだろうか。二塁寄りのゴロに対しては多く捕球に成功しているため身体的な衰えだけにより起こったものとは考えづらい。考えられるのは菊池のポジショニングが二塁寄りになっているということだ。しかしDELTAには捕球位置のデータはあっても、打球発生時にどこに守っていたかを示すポジショニングのデータはない。そこでデータがない中で、菊池がどういったポジショニングをとっているかを推測したい。

全盛期のウサイン・ボルトはスタートから1.5秒の間に5歩、約6~7mの距離を進んでいたそうだ。人類史上最速のボルトより速く走れない限り、1.5秒以内に7m以上動くのは事実上不可能である。

これを念頭に置いて、内野手の動きを考えてみよう。打球が発生してからその方向に対応して身体の向きを変え、捕球動作に入りながらゴロを追う内野手の動きの場合、100m走のように正面に向かって真っすぐ走るようなスピードを出すことは不可能であるため、当然移動距離は短くなる。つまり非常に速い打球である1.5秒以内のハングタイム(打球が発生してから内野手が捕球するまでの時間。外野に抜ける場合は内野を抜けた時間)のゴロを内野手が捕球した場合、定位置からそう遠くない位置で捕球している可能性が高いということだ。

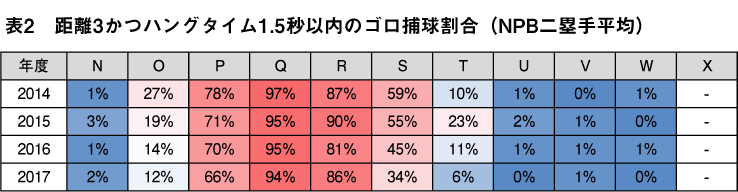

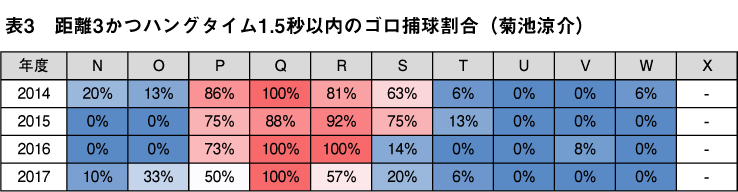

NPBの二塁手平均と菊池がそれぞれ1.5秒以内のゴロをどの程度捕球に成功していたかを方向別に確認する(表2、表3)。

NPBの平均的な二塁手はゾーンQの捕球割合が最も高いため、二塁手はこのあたりに定位置をとっていると推定できる。Qに隣接するゾーンP、Rの捕球割合を見ると、Rの数値のほうが高いため二塁手の定位置はQの中でもわずかに一塁寄りであるようだ。

菊池の捕球割合も2015年以外はゾーンQが最も高く、平均的な二塁手に近い結果となった。しかし2016年から定位置から一塁寄り、一・二塁間のちょうど真ん中のゾーンSでの捕球割合が大きく低下している。一方で、2017年は二塁に近いゾーンN~Oで捕球率が上昇している。これらのデータから近年の菊池がより二塁寄りにポジショニングをとっている様子が見えてくる。

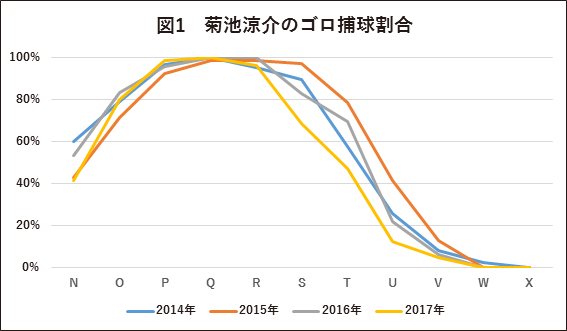

ポジショニングの変化が捕球に与える影響

ただ定位置を二塁方向に寄せればその周辺の打球に対しての処理能力は上がるはずなので、一塁寄りの打球に弱くなったとしてもアウトをとる割合は相殺され、大きなデメリットにはならないように思える。しかし図3を見ると二塁周辺であるN、Oへの打球はそもそも少ないことがわかる。またN、Oへの打球は二塁手の前方に位置する投手が距離2で捕球してしまうことも多いため(図2を参照)、二塁手が守る距離3の位置まで到達する打球が少ない。グラフの青い部分が二塁手の定位置付近の深さまで到達した打球だ。つまり二塁周辺は二塁手が処理可能なゴロの絶対数が少ないため、一塁側に比べて差が出にくいのだ。

ここでもう1度図1を見てみたい。

2017年と2015年を比べればわかるように二塁側と一塁側の捕球割合はトレードオフになっている。ただし、前述の通り距離3のゴロは定位置から二塁側よりも一塁側の方が多い。二塁側と一塁側の捕球割合の変動が同程度となる場合、二塁側で捕球できるゴロの増加よりも、一塁側で捕球できるゴロの減少が大きくなる見込みが大きい。

なお、同じ二塁寄りで守っていたと考えられる2016年と比較しても、2017年は一塁側のゴロの捕球割合が大きく低下している。二塁側の捕球割合も若干低下しているため、2016年から2017年での変化はポジショニング以外の要因も大きいと考えられる。

ポジショニングの変化が捕球以降に与える影響

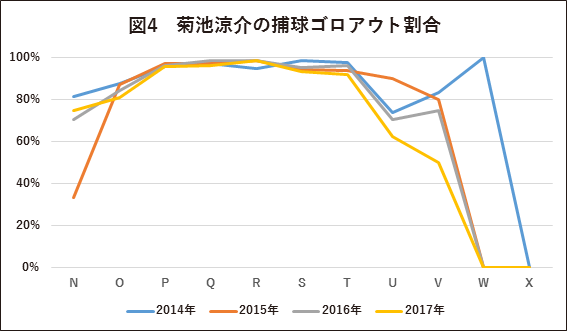

次に菊池がゴロの捕球に成功した場合、どれだけの割合でアウトになっていたかを見てみる。打球発生時の守備位置から遠く離れた位置で捕球した場合、走行スピードも出ているため送球に向かう動きは難しくなる。捕球に成功したとしてもアウトになるかは別の話だ。特に二塁寄りの打球は一塁までの距離も遠くなるため、送球は難しい。そういった問題点を解消するために菊池があらかじめ二塁寄りのポジションをとり、送球しやすい状況をつくっている可能性は考えられる。図4がその結果である。

シーズン毎に若干の変動はあるものの、一・二塁間の真ん中周辺であるゾーンP~Tのゴロは捕球できた場合ほとんどアウトになっている。このゾーンのゴロ処理はポジショニングの影響が小さそうだ。

図1で一塁側の捕球割合が高かった2015年(オレンジの線)は図4で見ると一塁側で捕球できた場合のアウト割合も高く 、二塁側の捕球割合が高かったシーズン(オレンジ以外の線)は二塁側で捕球したゴロのアウト割合が高い。捕球後のアウト割合についても二塁側と一塁側でトレードオフが発生しているようだ。

2017年はゾーンU~Xのゴロを捕球してもアウトになる割合が低かったが、このゾーンは捕球割合が低いため捕球後の処理が少なく、処理失敗の影響は限定的となる。また、ゾーンNで二塁手が捕球したゴロはゾーンU~Xよりも多い。二塁寄りの守備位置を取った場合、このゾーンで捕球したゴロをアウトにするメリットが、ゾーンU~Xでアウトを減らすデメリットを上回る可能性が高い。

以上の傾向から、菊池の場合は二塁寄りのポジショニングをとることで、捕球ではデメリットが、捕球後の処理ではメリットが生まれていると予想される。

守備範囲にどれだけの影響を与えているか

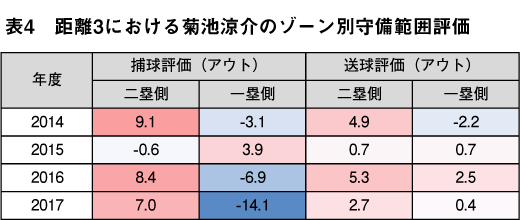

ポジショニングが実際に菊池の守備範囲にどの程度の影響を与えているのか、ここまでは割合の観点から分析してきたが、以降はどれだけアウトを増やしたか、減らしたかというアウト獲得数の観点から検証する。以前1.02に寄稿した『内野手の守備範囲を「捕球」と「送球」に分けて評価する』

で実施した捕球評価(平均的な二塁手に比べて捕球でどれだけアウトを増やしたか)を、ゾーン別に分割した表を以下に示す。「二塁側」は定位置から二塁寄りであるN~Q、「一塁側」は一塁寄りであるR~Xを示している。

ポジショニングの変化に連動して、2016年、2017年は一塁側の捕球評価が-6.9、-14.1と大きなマイナスを記録している。2015年を除いて二塁側の打球に強い傾向が見えるが、2017年は一塁側の打球のマイナスが大きくなり、トータルでマイナスに転落している。前述の予想通り、捕球についてはデメリットがメリットを上回った形だ。

送球評価についても、一塁側より二塁側で強みを発揮している。2016年、2017年は2014年、2015年に比べて送球でアウトを増やしていたようだ。これは一塁までの距離が遠くなる二塁側の打球を捕球出来た場合、送球の動作をつくりやすいためだと思われる。送球についてはメリットが大きくなっている。

併殺への影響

続いて併殺獲得にポジショニングの変化がどのように影響しているかを考察する。二塁側に守ることで併殺をとりやすくなるということはあるはずだ。ここでは併殺シチュエーションで併殺が成功した割合から、併殺でどれだけアウトを増やしたかを推測する。

併殺シチュエーション

・アウトカウント 0 or 1

・走者状況 一塁、一・二塁、一・三塁、満塁

条件 ゴロ打球が打たれ第1捕球者が捕球し二塁に送球しアウトをとった

参考: DELTA 守備評価に対する基礎的な考え方

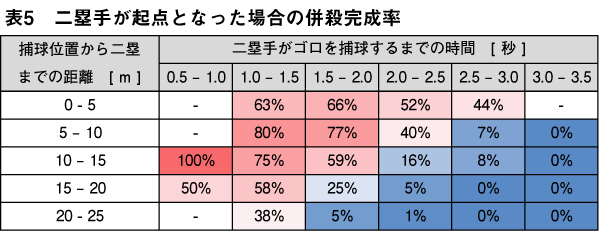

今回は二塁手のポジショニングが影響すると思われる、二塁手が併殺の起点となった場合に絞って評価を行う。評価の準備として、併殺シチュエーションにおける二塁までの距離およびハングタイム別の併殺完成率を確認する(表5)。

二塁までの距離や捕球までの時間が短くなるほど併殺完成率が高い傾向が見える。

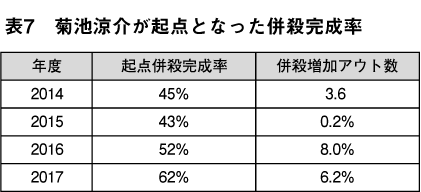

併殺シチュエーションでの菊池のゴロ捕球位置および捕球時間(表6)を確認すると、2016年、2017年の捕球位置は2014年、2015年よりも3~4m二塁に近い。捕球時間も若干短くなっているが、こちらは誤差の範囲だ。捕球位置の変化が影響したのか、過去2年の菊池は起点となった場合の併殺成功率が上昇している(表7)。

ポジショニングの変化の影響を総合的に評価する

総合すると、菊池のポジショニングの変化は捕球面でマイナス、送球面でプラス、併殺面でプラスの影響をもたらしている。2016年は併殺面のプラスが大きかったため全体の数字を押し上げたが、2017年は捕球のマイナスが他のプラスを打ち消してしまっている。2016年はポジションの変化が守備にプラスをもたらしたが、2017年はマイナスをもたらしていたようだ。

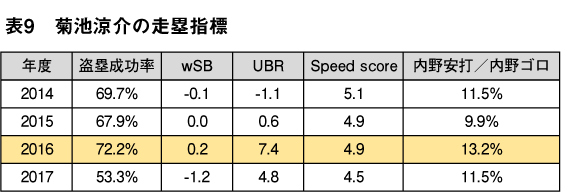

ポジショニングの変化があった2016年、菊池は盗塁成功率、UBR(Ultimate Base Running)、内野ゴロが安打になる確率など多くの走塁指標で例年以上に優れた数字を残していた(表9)。走塁指標が単純にスピードを表しているわけではないが、コンディションが大いに関わっているのは間違いない。2016年の菊池は二塁側にポジションをとることで生まれる捕球面のリスクを、例年よりも素早い動きでカバーしていた可能性も考えられる。

2016年を除く3年間で菊池のスピードに大差がないと仮定すれば、守備範囲改善のため一塁ベース寄りにポジショニングをとるという施策も考えられる。併殺のプラスを失う見込みも大きいが、併殺シチュエーションを除いて例年より一塁寄りに守るなど、コンディションに加え、シチュエーションに応じたポジショニングの変化も最適化のカギになるだろう。ただし、これはあくまでもスピードや積極性に大きな変化がないと仮定した場合の話である。

今季ここまで(5月17日時点)の菊池のUZRは守備範囲が-1.6、併殺完成が2.1と昨季と同様の傾向を見せている(表10)。開幕直後は偏りが大きいため取り扱いには注意が必要だが、菊池が今季も二塁寄りのポジショニングをとっている様子が垣間見える。

今や名手としての地位を完全に確立しており、今季も菊池の守備がピックアップされる機会は多いだろう。その際は華麗な捕球や送球だけでなく、どういった位置から動きはじめているか、ポジショニングにも注目するとこれまでとは違った守備の楽しみ方が増えるかもしれない。

宮下 博志@saber_metmh

学生時代に数理物理を専攻。野球の数理的分析に没頭する。 近年は物理的なトラッキングデータの分析にも着手。