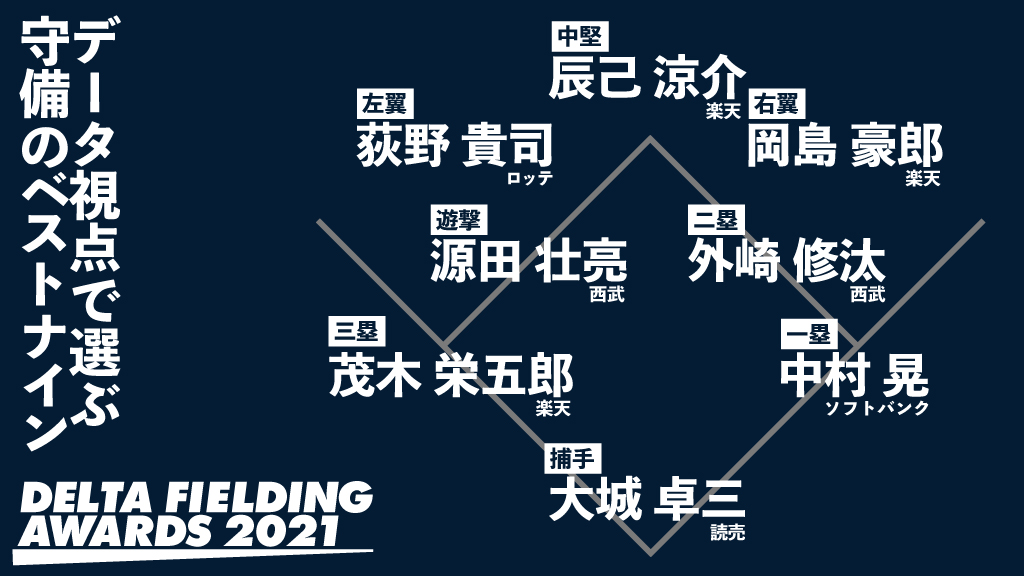

野球のデータ分析を手がける株式会社DELTAでは、2021年の日本プロ野球での野手の守備における貢献をポジション別に評価し表彰する

“DELTA FIELDING AWARDS 2021”を発表します。これはデータを用いて各ポジションで優れた守備を見せた選手――いうならば「データ視点の守備のベストナイン」を選出するものです。

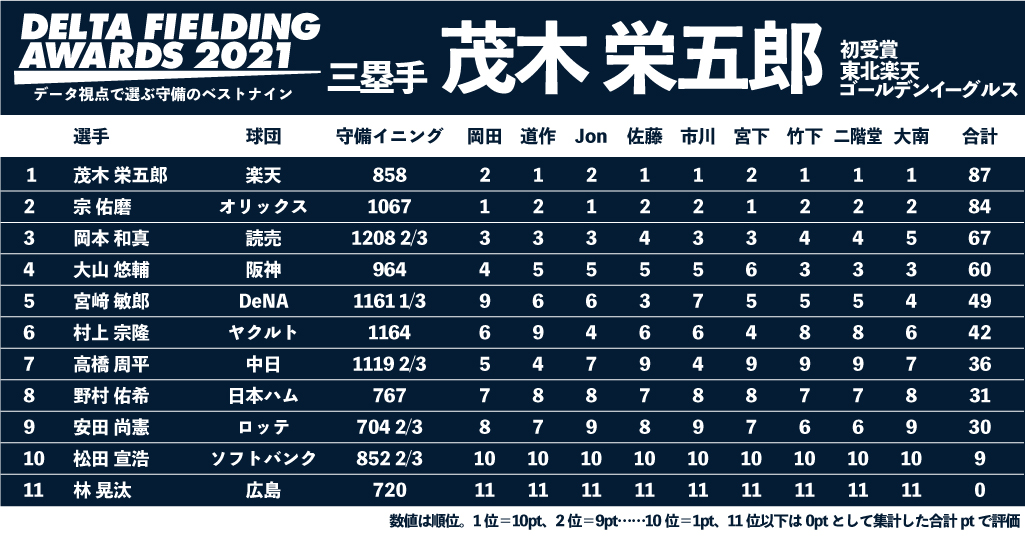

対象三塁手に対する9人のアナリストの採点

三塁手部門は茂木栄五郎(楽天)が受賞者となりました。しかしどのような分析を行いこうした評価に至ったかはアナリストごとに異なります。三塁手をどのように分析したか、道作氏の分析を参考として掲載します。2021年三塁手のUZRはこちらから。

三塁手参考分析 分析担当者:道作

三塁手を取り巻く時代の状況

三塁手はここ半世紀以上の間、守備機会が減り続けているポジションだ。当然その分守備的重要度を減じているが、UZRで記録された各選手間の守備指標の差は他のポジションと変わらず、機会が減ったにしては意外なほど大きなものである。今季に関しては茂木が全内野手中2番目に大きなUZR18.2を記録しているほどだ。

私は以前から単年度での守備指標は数字のブレが大きいと考えており、本企画でも毎年、全ポジションについて直近3年の実績により順位付けを行っている。今回の企画として結果は冒頭で示した採点表のとおりとなったが、単年度UZRによる並びと比べて違和感の小さいものとなっている。

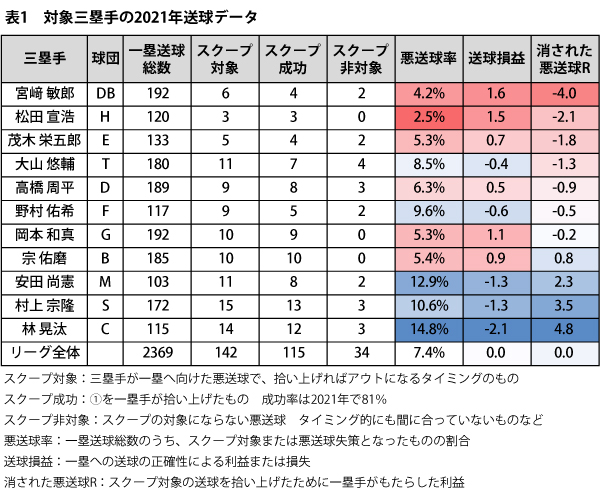

一塁手の助力を除き、三塁手の悪送球発生を評価する

三塁手と言えば、時代を問わず遊撃手と並んで一塁への送球能力が要求されるポジションである。素早く姿勢を変え、時には立ち上がり強い送球を要求される場面も多く、これは自身の守備力と能力のスペックを強調する見せ場でもある。半面、厳しい条件での送球が多くなるため悪送球が多く記録され、一塁手の捕球能力もプレー完成の重要な条件となる。

近年では一塁手の捕球能力を表すスクープという記録が取得されている。スクープとは、一塁手がショート・ハーフバウンド送球を拾いあげアウトにするプレーのことだ。一般的には一塁手の捕球能力を評価するためのスクープだが、逆の視点から見るとほかのポジションの選手が一塁にどれだけ悪送球をしているかを見ることもできる。「三塁手が当該守備成績を残すにあたっての一塁手による助力」がどの程度見られたのか把握が可能になったのだ。

三塁の側から見ると、記録に残るスクープの総数と悪送球をカウントすれば送球の正確性の概略をある程度把握することができる。ただし、たまたま苦しい姿勢からの送球を強いられる打球が多かったなどの事情は考えられるところである。また記録される対象のプレーが少ないところから、サンプルの偏りがあり得ることは意識された上で表1をご覧いただきたい

まず興味をひかれたのは悪送球率の項目である。これは三塁手が行ったすべての一塁送球のうち、悪送球となったもの、またはスクープの対象となったもの(要するに悪送球そのものか悪送球の種となったもの)の割合である。最も良い松田宣浩(ソフトバンク)の2.5%から、最も悪い林晃汰(広島)の14.8%まで、カウントしてみるまでは予想もしなかった大きな差が生まれている。一塁への送球のうち7球に1球は危険な送球となってしまう三塁手と、40球程度投じなければそのような送球が生まれない三塁手が存在したわけである。

当然、こうした悪送球の中には、普通の三塁手では捕れない打球まで押さえることで、無理な体勢から投げることで送球が安定しないというケースも含まれているだろう。しかし林や安田尚憲(ロッテ)に関してはUZRにおけるRngR(守備範囲評価)の数値も悪いため、そのようなプレーが多いとは考えづらい。改善の余地は大きいと言える。

これほど数字の差が大きいと、もし仮に悪送球がすべて出塁となった場合、送球の悪い三塁手を抱えたチームの守備は破綻していそうなものであるが、実際のところそうなってはいない。これは最初の方で書いたとおり三塁手の関与する打球が年々減少しているという事情と、一塁手の捕球能力の高さが関係している。

例えばスクープ対象の送球(捕れればアウトとなるタイミングの手が届く範囲のショート・ハーフウンド送球)に対して、今季の一塁手は81%捕球することに成功している。このことと三塁手個人の一塁への送球が多くとも年間で200以下であることが相まって、送球の不正確さはそこまで致命的な欠陥として顕在化しない状況ができあがっているようだ。

表の送球損益は平均的な三塁手がプレーするのに比べ、どの程度の損失、または利益を計上したのか、送球内容を得点化した損益である。一塁手がスクープに成功したかどうかに関係なく三塁手がどのような送球を行ったかだけが対象となっている。この損益はLWTSにより、すべての悪送球に関するプレー開始前と終了後の得点期待値増減により計算した。

この計算の過程で、「スクープ対象または悪送球として記録される送球」を投げてしまった場合、三塁手の側の責任として0.25得点程度の損失を被ることが判明した。1プレーとしてかなり大きな数字ではあるが、年間の累積を見た場合はそれほど大きな数字とはなっていない。昨今の各球団における編成が、三塁手に名手を優先して配備しない事情はこんなところにも表れている。

送球損益で+1以上の数値をマークできたのは宮﨑敏郎(DeNA)、松田、岡本和真(読売)の3人。1点以上のマイナスをマークしてしまったのは林、安田、村上宗隆(ヤクルト)の3人であった。

最後に「消された悪送球R」の項目だが、これが三塁手に対して一塁手から与えられた助力の数値である。三塁から一塁への総送球数から予想される悪送球の数と期待されるスクープ数を算出。1回の成功につき0.75得点相当のアシストが一塁手から与えられたとして計算している。リーグ平均より多く助けられた場合がプラスの数値、逆はマイナスの数値となる。例えば村上は一塁手から3.49得点相当分の助力があり、その結果、発表されているUZRの数字をマークできたわけである。

なおここまで送球による特徴について述べたが、悪送球による出塁は「アウトを取れなかった打球」や「失策による出塁」としてUZRの結果にカウントされているので、各選手守備力の隠れたスタッツとしてUZRに付け加えることができる数値は「消された悪送球R」の項目だけになる。

三塁線の打球への対応力

これ以外に記録を整理して興味をひかれたスタッツが三塁線の打球である。

私はNPB史に関する記事を扱うことが多いが、時代によってはこのゾーンの打球はかなり特別だったようだ。昨今はリーグ全打席に占める左右打席の割合が五分五分に近くなっているが、古い時代は全体に占める左打者の打席が13.7%に過ぎないシーズンもあった。これにより一塁線に強い当たりが飛びにくい上、守備戦術が未発達なため一塁手が一塁ベースをあまり空けられず、非力な打者にとって長打コースはただひとつ三塁線のみという時代があったのだ。それだけに三塁線のゴロを通過させないことは守備側にとって現代以上の重要性をもっていたわけである。

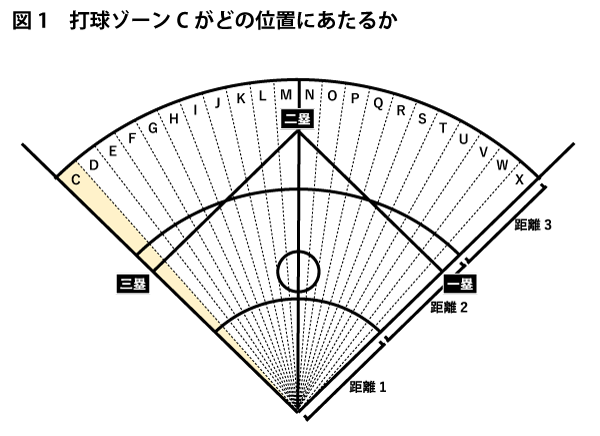

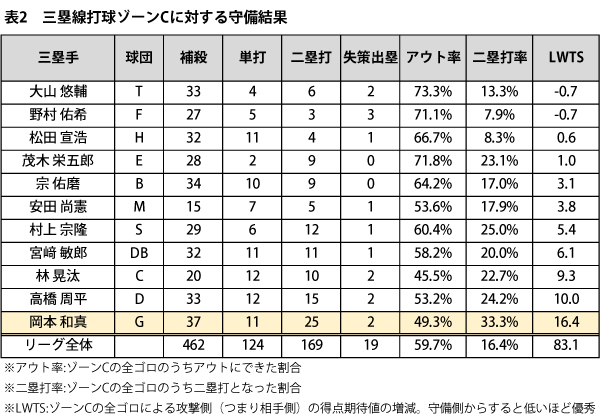

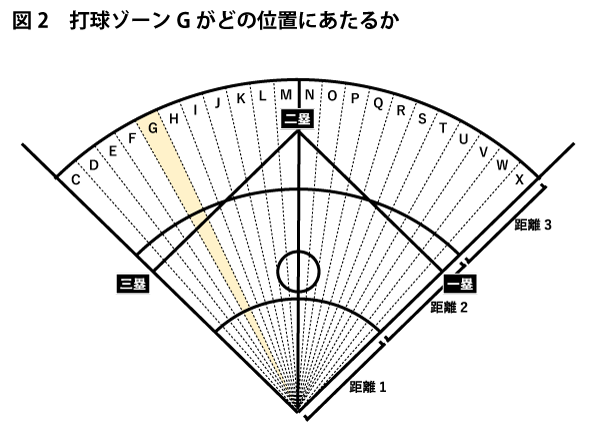

三塁線ぎりぎりのフェアゾーンである打球ゾーンCに対する2021年の守備結果を示す(表2)。ゾーンCがどこにあたるかは図1を参考にしてほしい。

表2を見て、まず何といっても目立つのが岡本の各項目の異様さだ。特に二塁打の多さに関しては1人だけ違和感のある数字である。ゾーンCに飛んだ打球が二塁打になった確率は33.3%。アウト率も林に次いで低い。長打を多く許した以上当然だが、ゾーンCの打球についてLWTSによる算出では、唯一の2ケタとなる16.4の得点期待値増を与えてしまった。

このゾーンの打球が定位置を通過するまでのリーグ平均タイムは1.56秒なのに対し、岡本に対しては1.49秒となっている。フォーメーションが実際の打球にマッチしていなかったか、投手が強い打球を打たれ続けたか、守備力に問題があったか。守備は共同作業の側面が常についてまわるわけで、原因を1つに単純化はできないだろう。しかし、いずれにしても失点の減少を図るなら読売はこのエリアに関する守備スタッツの改善は避けて通れないだろう。

この打球について良好な数値をマークした茂木、大山悠輔(阪神)、野村佑希(日本ハム)は、平均的なアウト率よりも10%以上高い値を記録している。また、松田のデータからは、三遊間よりも三塁線方面の打球を抜けさせないように守るはっきりとした意思が見える。若い三塁手よりも広く左右双方向を抑えきるのが難しいと判断したのか、抜かれると損失の大きい側に注力して失う期待値を最小限に留めているのかもしれない。無理な体勢からの送球も自重している形跡があり、今発揮できる能力で最善のリターンを得ようとするような賢明さを感じさせる。

ちなみに得点期待値の増減からは、7本の二塁打を阻止する利益は10本の単打を許す損失と釣り合う。

三遊間の打球への対応力

固める方向を絞るという意味で三塁線を固めることはひとつの選択であるが、トレードオフの関係にある反対側(三遊間)の守備に影響を与えることもまた避けられない。

これにあたるゾーンGは、通常の守備位置であれば三遊間、三塁手と遊撃手の守備範囲の境目のあたりの打球になる(図2)。三塁線ゾーンCと三遊間ゾーンGは、両立できない関係になりそうなものだ。しかし表3を見ると、ゾーンCのアウト率が高い選手はGの関与比(三塁手のゾーンGでのアウト獲得数を、同じゾーンのその他の打球数で割ったもの)が低いといった関連性は高くなかった。守備システムやその場の戦術よりも個人の能力の方が影響力ははっきりと大きいようである。例えば茂木出場時には楽天のゾーンC、Gのアウト率は、ともに平均より1割以上も高い。このゾーンにおける相手方の出塁率を1割以上も削減しているので、試合への影響力もかなり大きいだろう。

このゾーンへの野手の関与の仕方を見ると、当該チームの方針かまたは遊撃手と三塁手の発言力・力関係などが垣間見えるようで面白い。

関与比については二極化が見られるようだ。0.480より上の5人と、0.333より下の6人に分かれ、0.480から0.333の間には一人もなし。ちょっと考えられないことだが中間の1割5分以上の幅になぜか禁足区域ができてしまった。これらは能力のほかに守る側の戦術の影響が表れていると考えられる。特にシフトなど戦術の幅が広がることにより今後も各球団の守り方の特徴が強まるのかもしれない。

この影響が早くも色濃く表れている可能性があるのは宗佑磨(オリックス)で、面白いことに今季、犠打補殺に1度も関与しなかった。もちろんほかの三塁手は補殺を記録している。宗の残したスタッツは犠打に対してリスクを負って阻止に動くよりも、バント以外で打者からアウトを奪うことを優先させたように見える。犠打で期待値は上がらないことを認識して犠打であれば攻撃側の想定どおりに実行させる。もちろん特に意識せずプレーしてたまたまこのような結果に終わったという可能性もある。しかしそうでない場合、オリックスの守備が期待値増減を強く意識したシステムの下でプレーし、それが久々の優勝の一因になったとも考えられる。

まとめ

結果として好守を見せたと評価したのは茂木と宗であった。特に茂木は相手のフェアグラウンド打球に対して最も少ない出塁に押さえていた。一方の宗は全体的に優秀な穴のないスタッツを残し、これらが上位の守備指標を残すカギとなった。

首位を争うこの2人が20代であったことをはじめ、現在のNPBにおいて規定守備イニングに達した三塁手は若い選手が多かった。そもそもプロでレギュラーを獲得するのが難しい22歳以下が4人、逆に28歳以上は2人のみという珍しい構成になっている。三塁が攻撃的ポジションに変わって以後このような平均年齢になることは稀だ。他ポジションに転出するにしても遊撃手からの転出などとは異なり対象ポジションが限られる。若い三塁手が固定されることは編成の硬直化のリスクはあるものの、長い年月にわたって出場を続ける中からリーグの顔とも言えるような選手を輩出する可能性がある。現在の三塁は村上をはじめ高いポテンシャルを感じさせる選手が多く、今後に楽しみの多いポジションとなっている。

2021年受賞者一覧

過去のFIELDING AWARDS三塁手分析はこちら

2020年(岡本和真)

https://1point02.jp/op/gnav/column/bs/column.aspx?cid=53664

2019年(大山悠輔)

https://1point02.jp/op/gnav/column/bs/column.aspx?cid=53584

2018年(松田宣浩)

https://1point02.jp/op/gnav/column/bs/column.aspx?cid=53465

2017年(宮﨑敏郎)

https://1point02.jp/op/gnav/column/bs/column.aspx?cid=53330

2016年(松田宣浩)

https://1point02.jp/op/gnav/sp201701/sp1701_06.html