野球が生み出した錯覚(前編)~見えるものが見えない~はこちら。

偽の記憶および記憶の変容についての研究

前編では心理学に関する実験を紹介したが、次は記憶に関する研究および実験である。「見えないゴリラ」が記憶になる以前の「情報を得る段階」での誤りのメカニズムに関する実験であったのに対して、こちらは情報を取り込んだ後の情報処理に関する問題を研究対象としている。

実験参加者である大学生の親に聞いて、参加者が2~10歳の時期に起こった出来事をいくつかピックアップしておく。そして本番の実験で、参加者たちに実験の目的は「親に確かめておいた幼い頃の出来事をどれだけ詳しく思い出せるかを調べること」であると告げて実験を行う。

実験の中では、実際に起こった出来事から選択された3つの情報に加え、実際には起こっていない「5歳の時に出席した結婚式で走り回っていて、パンチボウルをひっくり返し、中身を花嫁の両親にかけてしまった」という情報が1つ追加されている。被験者は1日おきに、3回にわたってこれらの出来事について想起を求められる。

すると、第1回目ではこの事件について思い出した者は誰もいなかったのに、2回目では20%、3回目では40%近くの参加者が偽りの記憶を「思い出して」しまっていた。つまり、「親に聞いた確かな出来事である」という社会的な圧力によって偽りの記憶が形成されってしまっているのだ。

また、別の実験の参加者に対して、幼い頃の参加者が熱気球に乗っている合成写真を繰り返し見せ、何度も面談して気球に乗ったときのことを尋ねた。ちなみにこの時の実験の参加者で実際に気球に乗った経験を持つ者は皆無である。にもかかわらず、何度も写真を見せられ、少しでも思い出すよう求められているうちに、参加者の過去の記憶に「上書き」が始まった。こちらは「動かぬ証拠(偽)」の写真が圧力となっている。

彼らはこの世に存在しない事実を思い出してしまったのだ。偽りの記憶。全くそのようなことがないのに、事実と異なる記憶を、過去にさかのぼって簡単に、かつ自発的に形成してしまっている。つまり、このような偽の記憶を引き起こすトリガーとして、時に社会的圧力が大きな役割を果たすという実証例が示されたことになる。ここでいう社会的圧力とは、仕事や学業などで自分に影響を与えられる存在からの圧力やマスメディアによる刷り込みばかりではなく、親族など自分自身と関係の深い人間からの情報や示唆が含まれる。

日本でも過去において解説者、メディアなどの権威の方から発信された場合、この社会的圧力によって過去にさかのぼって記憶を上書きしてしまう例はある。一見、証拠のように見える写真などがあればなおさらのこと。また、ある事実が記憶に残った後で、新たに得られた情報が、さかのぼって記憶を変容させることさえある。記憶を持つ本人にとって、それはあくまで嘘偽りのない真実である。野球において過去に語られたセオリーなどが、真偽不明であるにもかかわらず強力な呪縛力を持って流通しているのはこのことが一因にもなっている。ちなみに、セイバ-メトリクスによる解析は、彼らにとっては事実をねじ曲げるものであるかのように感じられることもあるだろう。セイバーメトリクスに反感を持つ人が常に一定数存在するのは日米問わずやむを得ないことなのかもしれない。

沢村栄治は足を上げていなかった?

2015年、沢村栄治(元・読売)の投球映像が神奈川県において発掘され、『クローズアップ現代+』にて放送された。フィルムは鮮明に処理され、投球の最初から最後まで一連の映像として確認することができる。これを見ると沢村は、長く巷間に伝えられた「足を高々と上げて投げ下ろす豪快なフォーム」で投げてなどいなかったことがわかる。実際のフォームはすり足に近いステップで、むしろ現代の投手に近いスムーズなものであった。当時の投手のフォームといえば、残った映像を見れば、よく言って「個性的」なものが大半である。その中で、現代の投手の中に混ぜてもそう違和感のないフォームは他の投手と一線を画すもので、無理なくボールに力を伝えられている様子がうかがえる。

むしろ特徴的なのはフォロースルーの方である。若き日の藤川球児(阪神)や五十嵐亮太(ソフトバンク)あたりを連想させる躍動感と力感のあふれるもので、むしろこちらの方が特徴として語り伝えられるべきものと感じた。豪快なフォロースルーは当時の証言として一部残っているが、これに触れた専門家の言葉もほとんど伝わらず、写真もない。そのため社会的な圧力とはならず、野球ファンや専門家の間に記憶の形では残らなかったものであろう。こちらの方が実態にもかかわらず。確かにフォロースルーの勢いは映像の形で初めて視覚的な意味を持つ。一枚の写真に撮ることは難しいのだ。当時のカメラでは速いスピードで動く腕など、まともに撮影できないことも想像に難くない。貴重な映像を数多く撮影することは無理。となれば、カメラマンの前で演じることができる「豪快なピッチングフォーム」とは投げる直前のフォームでしかなかったであろう。

かつては唯一の出回っている資料に近かった、沢村の画像として最も有名な写真がある。この写真は投球のために腕を振る直前の姿勢で足を高く上げたところのものである。中学生の頃に読んだ『巨人軍栄光の40年』という雑誌でももちろんこの写真が使われていた。背景にスタンドが見える。ただしこの写真、かなりのローアングルで撮られている。カメラマンが片膝をついて撮影した程度のものだが、近景の沢村の足はスタンドのはるか上に突き出して見える。投げる瞬間の写真をアップで撮ることは難しかったとみられ「豪快なフォーム画像」が欲しければ、投げる前の姿を映すしかない。それでああいった写真が撮影されたのであろう。

ここで少々気になることがある。沢村の映像は4点(今回発見された完全な1球、日時と場所が不明なものが1点、キャッチボール中の姿が2点)、連続写真が3点。静止画はウェブ上でも数多く見ることができるが、その中で足を高く上げた姿を写したものは4点のみだった(注1)。3点が正面側から撮ったもので、うち2点は同日に撮影されたものとみられる。残る1点は背中側から撮ったものだった。映像、連続写真は足を高く上げていないものばかりで、足上げたものは数が少ない上に静止画のみで、すべて近くからカメラマンが撮影したらしきもの。この資料の残り方を見れば、足を高く上げた姿は沢村が自分のフォームとは関係なく、カメラマンの要望に応えてポーズを決めたものなのではないかと思ってしまう。言わば宣材写真といったところか。

「偽の記憶および記憶の変容」にまで戻ると、「同時代の人物の証言」として後世にコメントを求められた場合は非常に危険である。全盛期は1936年秋から1937年春の1年程度。この間に打席で多く沢村の球を見ることができた人はそう多くない。観客席で繰り返し沢村を見ることのできた人も限られていたはずだ。当時の記憶を呼び起こしても、その投球を正確に言葉で再現するのは難しいだろう。ひどい時には沢村の全盛期にプロでプレーしていない人や小学生程度だったはずの人にまで「記憶上の沢村のピッチング」についてコメントが求められたりする。そしてマスコミの前で語らなければならないとすれば、また言葉を発して相手の期待に応えなければという心理的圧力があれば、これは冒頭で挙げた「記憶に変容をもたらす社会的圧力」たり得る。数十年前の記憶について後年にコメントを求められることは、記憶の上書きを行おうという動機をもたらす。ここでは例の「写真」も一役買っているはずである。この写真と遠い記憶の中の沢村のフォームを「合成」してしまっていないだろうか。

そして誰かが足を上げた豪快なフォームを「思い出し」てコメントを出したりすると、それを聞いた人間も「思い出し」てしまう。そのような繰り返し、情報の独り歩きが今回のような歴史的な証言の集積となったのではあるまいか。沢村の戦死後、例のフォームの記憶が勝手に増殖していった可能性はある。

(注1)実際はもっと多いかもしれない。

過去の球速計測の方法に対する推測

こういう野球談議で避けては通れないものに球速の話がある。

過去、永田陽一氏が『東京ジャイアンツ北米大陸遠征記』(東方出版)を著す際の資料として当時の野球雑誌を当たっていた際に発見した雑誌記事に、プロ野球リーグが始まって2年目の1937年の雑誌に沢村が「秒速37メートル」を記録したというものがあったらしい。時速に換算すると133.2キロメートル。科学的数値との記述もあったそうだ。もちろん計測手法やその精度は不明である。おそらくこれが「少しでも実測の望みがある数値」としてはまず唯一のものであろう。

この時代の日本の条件で「科学的」と謳えるような測定方法としては、毎秒24コマ撮りで投球をフィルムに撮影し、映っているコマ数を数えることぐらいだろう。精密な光学機器を野球場に持ち込めるような時代ではなかった。「フィルムのコマ数カウント」以外の計測方法を採ることは、ほぼ不可能に近いと考える。

さて、ここから先はすべて状況証拠の積み重ねからひねり出した推測なのでそういうものとして読んでもらいたい。

まず最初に思うのは数値が妙に半端である点。おおざっぱに秒速35メートル(35m/s)とか40メートルとかの数値が出ていても不思議はないのになぜか37m。前提として、測定者は測定以前に「相場」のような数字を把握していたのだろうか? 現代では球速を伝えるのにキロメートル毎時(km/h)やマイル毎時(mile/h)の単位が用いられる。様々な場面で使用されており、聞いた人が速度をイメージしやすいためだろう。そもそも1秒にも満たないような短い時間で消えてしまう現象には、理科的には時速よりは秒速を用いるのが本来の形である。で、測定者が「球速は時速で表現する」だとか「過去に計測された球速は何km/hで」のような言わば野球の文法に支配されていない場合のこと。つまり予備知識なしで新たな実験のようなつもりで測定を行った場合は、おそらく秒速の形で表現されるだろう。そして実際の数値も秒速で記載されていたようだ。

この雑誌が出て数年後の映画『ハワイ・マレー沖海戦』を断片的に観たことがあるが、流石に円谷英二の特撮は実写なしのミニチュアだけで恐るべき臨場感を演出していた。もちろん映像の動きもスムーズだ。後に世界に名をはせる円谷特撮はその始まりからして優秀であったようだ。実写であるとした進駐軍によってフィルムを押収されたというのもハッタリではなさそうな出来だ。これを見る限り、当時の撮影機器は思ったより信頼できるもののようである。

そしてこの37m/sとは非常に気になる数字である。この場合、前提として大きな誤差がつきものである点以外に、データの取り扱い方法によってもまた大きな数値の差が表れる。そこで最もありそうな取り扱いを例示する。

最初に、(実際の投球が進む距離はもっと短いのだが)18.44mを投手が投げてから捕手に届くまでの距離として球速を計測してみる。すると、以下の結果が得られる。

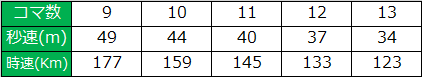

「コマ数」は24コマ撮りの映像でフィルムに投球が映っているコマ数。「秒速」は当該コマ数で捕手まで届いた場合の秒速。「時速」はそれを時速に換算したものを表している。そもそも誤差はかなり大きいと考えられるため小数点以下は四捨五入してある。速球を投げた場合の球速でありそうな速度の範囲は間違いなくこの中にあるだろう。結局5通り程度しか球速の候補はなくなってしまうがスピードガンが上陸する40年ほど前とあってはやむを得ない。

先ほど「気になる数字」といった意味がおわかりだろうか? 5通り程度しか現れない飛び飛びの球速(右から2番目)に一致してしまっているのだ。もちろん異なる方法で行われた計測がたまたま一致した、という可能性もある。しかし当時、他に適切な計測方法が思い当たらない上でのこの一致とあれば、測定方法はフィルムによるものと断定してよいのではないか。当時の雑誌がデタラメに科学的測定と称したものでもなさそうだ。50km/hなのか300km/hなのか球速など一般人は知るまい。計測結果などろくに出回っていない時代に、デタラメに書いたら、あり得そうな球速の範囲に当たった上、フィルム計測のクセまで再現していました、というのはちょっと考えにくい。

どうやらこの雑誌が持っていたフィルムで、沢村の速球は12コマに映っていたらしい。

大まかではあるものの球速計測の成果はあった

さて、ここからが計測上の問題点なのだが、ボールが投じられてから捕手のミットに収まるまでの距離は18.44mなどではない、というのが最初の問題である。

投手はピッチャーズプレートに足が触れた状態から(最初からプレートより20cm近く前に出ている)大きくステップを踏んで投げているため、手を離れてからボールがホームベース基点に到達するまで17mを切っている。捕手が少し後ろに座っている点を考慮しても投球が映像として映る距離はせいぜい17m台の前半だろう。そしてこの距離は時代ごと、投手個人ごと、時には1球ごとに異なる。

また、ボールが投げられてからどの程度の距離を進んでから最初のコマに映ったのか、最後のコマに映ったところから捕手のミットまでどの程度の距離があったのか、誤差はあまりにも大きい。

通常の投手は踏み込んだ足と同程度の位置でプレートより前でボールを放している。例えばステップ幅の大きい松坂大輔(ソフトバンク)は7足分、標準的な投手でも6足分程度。大きな人だと約2mに達する。沢村は松坂ほど大きなステップではなく、プレートより身長程度前で放しているとしてホームプレート後方頂点まで16.7mになる。ここから捕手のミットまでの距離は定めにくいところだが、長めに60cmと仮定すればボールの飛行距離は17.3mになる。

この結果、推計球速は最大で136㎞/hほど。これが平均時速ということになるので、スピードガンで初速を計測すれば140km/hか141km/hと表示されるだろう。ただし忘れてならないことが2つある。1つはこれが考えられる最高の数字であり、実際にはこの1球がここまでのスピードに達していないと思われる。最も可能性が高い映り方を想定すれば球速は130㎞/h程度であろう。これ以上は実物のフィルムを見て強引に絞り込まないと無理であろう。もう1つはこれがこの1球だけのことを述べているに過ぎないこと。他は不明。何百球何千球も投げたであろうその中の、たまたま撮った1球が人生のベストピッチであるということはないだろう。沢村個人の最速のボールは、恐らくこのボールよりは速く、130㎞/hそこそこのレベルには収まらないと考えられる。

当時このような球速測定を行った人間にとっての意義を考えれば、速球投手がおおむねどの程度の速度のボールを投げているのかが判明すれば、目的は達成されただろう。景浦將(元・阪神)のボールが何km/hで、沢村のボールが何km/hだった、などと比較する文化が生まれるのはずっと後年の話である。比較対象は機関車だの飛行機だの弾丸だのであった。野球のピッチャーの投球とはどの程度のものなのか。例えば球速138㎞/hと142㎞/hの差などは、それ以前の投手の球速を知らない当時のファンや雑誌にとって意味を持つまい。これで十分なのだ。極端な話をすれば、機関車よりも速く、戦闘機よりも遅いことは判明している。そこまで極端でなくとも、当時は投球の初速といった概念もないであろう中、平均球速が123㎞/hよりは絶対に速く、145㎞/hよりは絶対に遅いことは判明したのだ。たとえ誤差が大きくともこれは実験による「数値の絞り込み」としては立派な成果と言えるだろう。

以上はわかっている状況証拠だけから、最も蓋然性の高そうな仮定を重ねて強引にひねり出した推測である。これから新しい映像などの発見があれば、もちろんその情報を加え、より正しい方向へ向けて修正していくべき「お題」であると考える。

最後に、今年2017年は沢村生誕100年にあたる。正岡子規が野球に熱中した頃から約130年。プロ野球が生まれるきっかけともなった、沢村の日米野球における快投から83年。沢村から見て、現代の日本人よりも正岡子規の方が近い時代の人なのだ。ちなみに私が小学校に上がった年が、プロのリーグ戦が始まって30年目である。子供の頃はそれほど昔の人とは感じなかったものであるが、自分自身が年齢を重ねてしまったことを思い知らされる話題である。

参考文献

井上毅、佐藤浩一(2002)『日常認知の心理学』(北大路書房)