今季は日本球界で投高打低が話題となっている。だが実はMLBでも似た事態が起こっているようだ。今季のMLBは近年には珍しく、投手優位の環境となっている。5月末時点でMLB全体の打率/出塁率/長打率は.239/.310/.386。近年ではなかなか見慣れない数字が並んでいる。私的には特に出塁率の.310が、各球団50試合近くを挙行した段階のものとしては衝撃的な数字と見える

[1]。

1.ボールの変化について解析が進むMLB

さすがにここまでの打低環境となると誰しも興味を惹かれるようで、MLB関連の有名解析サイトでも続けてコラムが掲載されることとなった[2]。2021年シーズンの途中から製法の異なる、ほぼ新しい規格のボールに入れ替わったことが主要因であることに変わりはないのだが、コラム内ではどういう経過でこうなるかなど、多角的視点での解析を楽しめる。Statcastなどの物理的ツールが強力になったことも以前に比べ解析の精度を高める一助となったようだ。これらの内容を拝見しつつ、これらの研究がNPBのプレーにどのように敷衍できるものなのか考えてみたい。

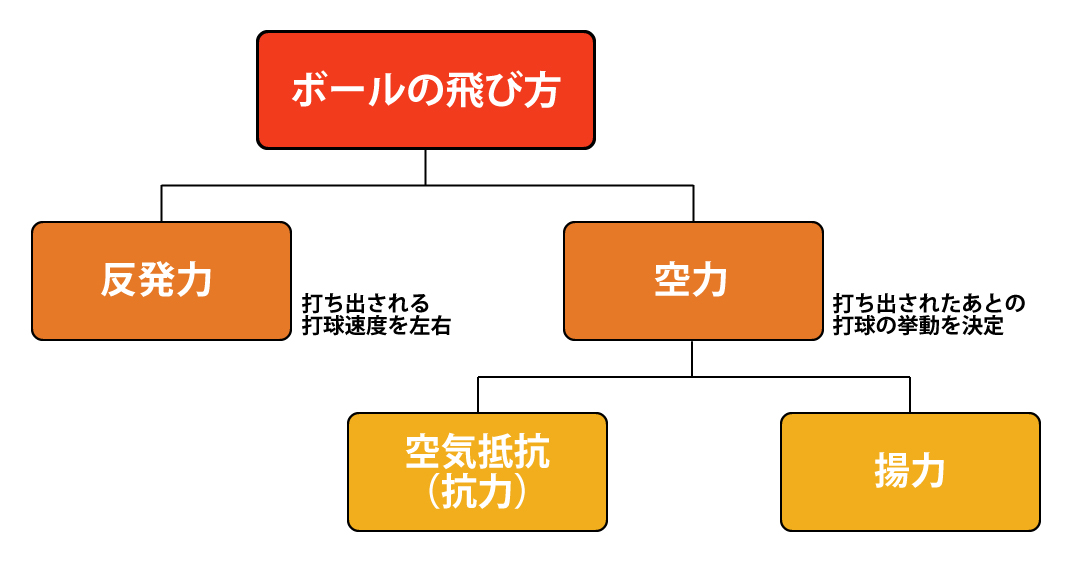

2.解析のアプローチ

NPBにおいて、はじめて「飛びすぎるボール」の問題がクローズアップされ、ファンが問題ありと意識したのは1980年のことであった。このときコミッショナー側が解決策として発表したのは「ボールの反発力を抑えること」。この時代、野球ボールの空力特性を調査して適切な数値を定めることは難しかったようで、対策の対象は反発力の一点に限られてしまった。球界関係者及び野球ファンに「ボールが飛ぶかどうかは反発力一択」という誤った認識を定着させてしまったが、当時の事情からはやむを得ない部分もある。

しかし現代のMLB及び周辺メディアではこの問題について当然あるべきアプローチが採られている。打ち出される打球速度を左右する「反発力」と、打ち出された後の打球の挙動を決定する「空力」の2本立てで、さらに「空力」は「空気抵抗(以下抗力とする)」と「揚力」の両面が扱われている。

3.反発力

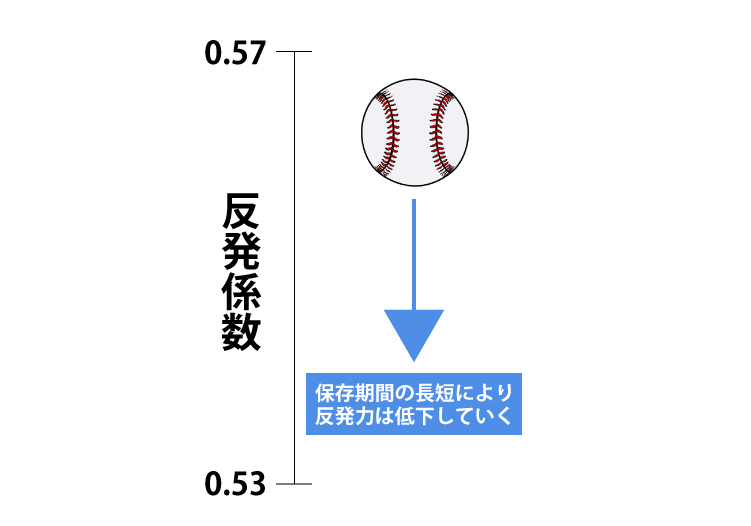

反発力は米国基準で0.53~0.57の間に収まらなくてはならない(検査方法や実験の衝突速度が異なるため日本の基準と数字の比較はできない)。MLBの試合に供給されるボールはこの数字が上限寄りの数字になっていたことが少し前から言われていた。現在はより基準の中心に寄せるべく再調整がなされている。

ボールがひとたび納品されてしまえばこの数字は、程度の差こそあれ物理的に低下する方にしか変化しえないものである。一度製作されたボールは放置された後でより弾むようにはならず、保存期間の長短によりいくばくかは反発力が下がる。このため、ボール作成業者が製品の中の「はねもん」を極力少なくしたいのならば、この条件中の低い方に合わせて製造することは自殺行為である。誤差があっても発注の条件内に収まるように、仕様の反発力の中心を目指すか、跳ね方が鈍っても条件を逸脱しないように中心より少し高い反発力を基準に製造するはずである。

このため近年は許容範囲の上限に近付きつつあったが、2021年途中にローリングス社が再設定を行った。反発力が想定より高めであったことについては何かの意図が働いたとの憶測もあったが、筆者は単なる「製造業としての都合」だったのではないかと見ている。保存期間を考慮すると、高めに設定しておくほうが普通なのだ。

この場合、いくら高い方の限度に合わせた方が検査に通りやすかったとは言っても、限度いっぱいの0.57を目標にすることはなかっただろう。個別のボールの品質の差がゼロであるはずはなく、納品直後に検査されてしまった場合には、反発力が高い側に偏った半数程度のボールが不合格になってしまうからだ。

ボールごとの偏差は常に0.01程度はあるとのことなので、0.56程度を目標にしていたと考えるのが自然である。この場合、再設定で中心値0.56→0.55の0.01差から、打球初速低下は一応2%程度を考える。ただこの2%は後述する空力よりに比べると影響が小さいと考えられる。

4.抗力

現在MLBで使われているボールの規格は、空気抵抗も考慮されていたようで、ボールの縫い目を高くすることや、ボールの直径をわずかに大きくすることで意図する抗力が得られたようである。他に、昔のボールのように真球度を下げるといった手段もあるが、これは工業製品としての品質低下を意味しており、プレーの質にも悪影響を及ぼしかねないため採用はされていないようだ。発注側も受注側も職業倫理を守ったというところだが、適切と考える抵抗をこの条件で得るのはかなり難しいミッションだったことが想像に難くない。

FangraphsとBaseball Savantはこの抗力の解析結果を発表しているが、その方法はともに、Statcastによる打球解析ばかりではなく、4シーム速球の挙動をも網羅したものであった。打球よりはるかに多い投球も空気抵抗解析のための対象としたのだ。この結果、Fangraphs調べで空気抵抗の強さを表す抗力係数は最も低かった2019年7月(気圧調整済)で0.322であったが、2022年4月では0.354まで上がっていることが示された。2019年の年間平均の数値を見ても0.328であるため0.026ほどは上がっている。Baseball Savantの記述によれば、初速160㎞/hの打球で飛距離が4m短くなるほどの相違であるようだ。

抗力係数の数字が上がることは、空気抵抗が増してボールが失速しやすくなることを意味するが、この上がり方はかなり大きなもので、過去にこのような上がり方をした例はないはずだ。ボールというものは真球に近いほどルールに忠実かつ上質であることを意味する。過去から現在に向かい、ボールは常に真球度を増すように改善されてきた。この場合、抗力係数は年々下がって行く。人為的に意図をもって働きかけない限り今回のように抗力係数が急激に上がるような事態は起こらない。

なお、抗力は過去に筆者が調べた数字よりもやや小さいようであった。かつては150m級の本塁打には、初速200㎞/hが必要と言われたが、現在は190㎞/h程度で実現可能であることが判明している。Statcastの膨大な情報によってさまざまなことがより詳しくわかってきた。

また、Fangraphsでは抗力係数が0.01上昇するとインプレー打球のうち本塁打になる割合が19%減少するという記述が見られるが、データのほとんどは0.32から0.345までの狭いレンジに存在している。このレンジから外れたものまでその割合で減少するかは不明なため、今後も継続的な研究が不可欠になるだろう。

ちなみに2021年4月と2022年4月では後者の抗力係数が0.008ほど上であり(つまり失速しやすく)、インプレー打球のうち本塁打になる割合は22%ほど減少しているようだ。このうち、打ち損じ、またはボールの反発力低下のために必要な初速・角度が得られなかったものが7.5%、空気抵抗の増加が原因であるものが14.2%とされている。

5.揚力

揚力については、本邦においても過去に研究が行われている。論文「統一球と日米硬式野球ボールの空力特性」[3]によれば、1分あたりの回転数が2500回(2500rpm)のとき揚力係数は0.22程度、3500回(3500rpm)のとき0.30程度となっている。具体的に2500、3500との回転数をピックアップしたのには理由がある。それぞれがクリティカルポイントになっているせいだ。

イリノイ大のアラン・ネイサン教授によれば、2500回転までは揚力により飛距離が伸びるがそこで効果は横ばいになるという。これ以上は回転数を増やしても飛距離がより増加することは望めない。そして3000~3500回転のエリアを超えると今度は空気抵抗増のため、回転が飛距離に与える影響はマイナスになる。もちろん、45度を超えるような打球では飛行曲線が立ち上がって飛距離に悪い影響を与えるのは直感的に明らかであろう。そればかりか高い打球は回転までが飛距離の敵に回るのだ。

これらの回転数はどの程度の打球角度(今回の記事では水平を基準とした上下方向の角度を指す)の打撃に当たるのかも導き出されている。

FiveThirtyEightによれば、打球角度が20度から24度のとき平均2000回転、25度から29度のとき2600回転、30度から34度のとき3200回転、35度から39度のとき3800回転に当たるとされている。ごく大雑把な目安としては打球角度の数字の100倍が回転数といったところである。

ネイサン教授の言によれば、揚力の観点から打球角度20度以下の打球は回転が十分ではなく、20度から35度あたりが適切、それ以上は回転過多ということのようだ。揚力は巷間伝えられるように、いつでも飛距離にプラスの影響をもたらすとは限らない。

2012年時のNPB使用球は、反発力が国外のものより低く、抗力も低い、すなわち強い打球は出にくいが、飛び出した打球は失速しにくいという性質を有している(空力は福岡工大の実験などによる)。MLBのボールとは二つの相反する特質があるが、結果としての飛び方はあまり変わらないという結果になっている。

低反発球時代には反発力の方を抑える形でボールの仕様が変えられた。この変更はボールの特徴をさらに際立たせ、ガラパゴス化させてしまうことになる。筆者は正直なところ、低反発球の使用が終了してホッとしている。今般、MLBで抗力などの数字が公開されたわけで、反発力と合わせ、国外のボールと仕様の統一を図るのも、国際試合に備えた一つの方策ではないだろうか。

6.そしてバレル

既にご存じの方は多いと思われるが、最も効果的な打撃として提唱されているバレルゾーンへの打球として、時速158㎞であれば打球角度26度から30度の間が推奨されている[4]。この打球はバレルゾーンに入れるためには最低の打球速度であり、打球速度が上がるほどこの角度は広がっていく。揚力の観点から見ると面白いことに、ゾーンに入れる最低の速度となった時点で適切な回転数を得るための下限に近い打球角度が指定されている。確かに、MLBなどで発表される本塁打の打球角度は26度周辺のものが頻発しているため記憶にも残っているはずである。

しかしこれは少々おかしな話だ。本稿「4.抗力」で挙げた抗力だけを考慮した(つまり揚力を無視した)場合、最も飛距離の出る角度は本塁打性の打球のとき38度程度となる。真空の場合が45度なので空気抵抗に対応するため7度ほど下がるわけだ。やり投げの一流選手の投擲も36度や37度のものが多いことが知られている。しかしなぜか野球の打球は26度~30度となる。

子細に見ても、抗力が約38度を志向し、揚力は20度~35度のレンジが理想なのだから、やり投げなどとは違うとは言え、それでも30度は超えてこないとつじつまが合わない。双方の影響を均等に見るとしても打球のベストな角度は29 度~36度。実際には揚力の方の力は抗力に比べて小さいので、なおのこと角度は高く、ベストが35度より上であっても不思議はない。しかし実態はそうなっていない。なぜだろうか。

7.初速を立てれば角度が立たず

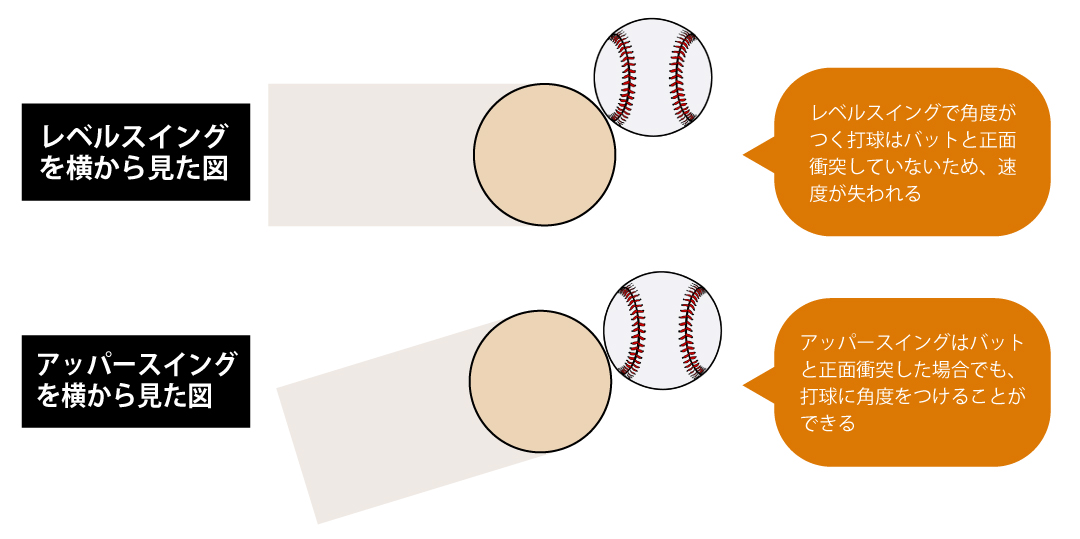

バレルの条件を満たすために打者は2つの課題に直面する。強い打球を放つことと適切な角度で飛ばすことである。この角度は結局のところ、強い打球を放つための衝突の仕方により規定されている。打球を高く上げようとすればするほどバットの芯とボールの芯は正面から衝突しないことになる。そもそも最大の初速を得ようとすれば打球角度は低くならざるを得ない。例えば打球が45度などという高い角度で上がった場合、空力で不利となる以前に、バットからボールに推進力が十分伝わっていないのだ。衝突時に与えられた運動エネルギーが回転に消費されすぎている面もある。この「角度と初速にトレードオフがあること」が、打球角度20度台の本塁打多発の原因である。

個性的なフォームであってもそうでなくても、投球を捉える瞬間のバットの軌道は10度程度上向きとなっている。途中経過でどのような軌道を辿ろうとも、肩より低い位置にあるストライクゾーンの投球めがけ、打者の重心から投手寄りでバットに衝突させなくてはならないとなれば、衝突の瞬間のバットの軌道が上向きになるのは人体構造上避けられない。どのようなフォームであってもボールと当たる瞬間のバットの軌道は意外とかわらないもののようである。同じ角度の打球はバットとボールが衝突時に同じような位置関係にあり、結果、概ね同じ回転数を示すことになる。

年配の方なら、地面と平行なスイング、あるいは下向きのスイングで打球を捉え、擦るようにバックスピンをかけて飛距離を出すという打撃理論があったことを記憶されているかもしれない。ボールの回転など計測されるおそれのない時代の話である。しかし、3000rpmあたりが揚力のベストパフォーマンスで、角度30度あたりに打ち出した打球は勝手にこの回転数になることが示されてしまった現在、打席においては、強く打って打球を上げる以外の「細工」はパフォーマンスを悪化させるだけであることが明らかになっている。

統計的にベストの打球角度が、空力的にベストの角度よりも格段に低いことからもそれはうかがえる。バレルになるコンタクトより少しだけボールの下を擦った打球は当然数多く存在するはずで、それらの打球は回転数を増した上により飛距離の出やすい角度に近付くことから、バレルよりも有効な打球となっていなければおかしなことになる。実際にはそのような「新バレルゾーン」は存在せず、自分のスイングに細工を加えて有利な回転を得ようとする試みは意味をもたない。

8.最後に

さて、打撃の瞬間のバットとボールの位置関係で概ねの角度と回転は定められると書いたが、改善の可能性もわずかにある。高い初速と有利な空力が得られる打球角度が乖離している状況を少しでも解消することができれば、有効な打球となるのだ。これを実現しているのが実はアッパースイングだ。アッパースイングはスイング角度が普通の選手より上向きであることにより、真芯に当たるような強い打球にも角度をつけることができる。

こうして考えると、筆者から見るとアッパーに見える柳田悠岐(ソフトバンク)のスイングも、非常に理にかなったものである可能性はある。ただし、バットの軌道を上向きに変えることについては、コンタクトする際の困難も予想されるため(ここにもトレードオフがある)、万能の方法ではないことは留意されるべきだろう。

今回の記事で抗力係数として主に採用したのは、現在発表されているMLB側の数字である。しかしセイバーメトリクスの長い歴史の中で構築されてきた得点を効率よく生む方法などとは異なり、実はまだ堅い結論が出た研究対象とは言えないようだ。というのも、日本国内の研究機関が厳正な実験の結果導き出した数字との間には、誤差では片づけられない大きな差があるのだ。野球文化に関係なく研究が可能な件(今回は物理的側面)については、日米問わずメーカーや研究機関が一般に考えられているよりもはるかに先を進んでいるのだ[5]。実験方法などを拝見するに、双方ともに欠陥を包含しうるようなヤワな研究ではない。空力面については今後さらなる研究の余地を残していることも意味している。今後の研究に注目したい。

投手優位はNPBにおいても進行しているところである。昨今における投手の球速向上は激しい。米国においてバッテリー間距離の延長が検討されるなど、ゲームの枠組みを破壊しかねないレベルに達する危機さえ感じる。ファンの興味に応え得るゲーム内容と、適切な投打バランスを保持するためにも、今後ボールの質の研究は避けて通れないと考える。

[1]しかしこれでも1ヶ月ほど前から見るとかなり各球団打撃陣が持ち直している。4月末時点ではMLB全体で.232/.307/.369が記録されていた。この時点で視覚的にインパクトの強い数字としてはボルティモア・オリオールズのチーム長打率.307、シカゴ・ホワイトソックスのチーム出塁率.264、アリゾナ・ダイヤモンドバックスのチーム打率.181などが並んでいた。

[2]

https://blogs.fangraphs.com/home-runs-and-drag-an-early-look-at-the-2022-season/

https://fivethirtyeight.com/features/home-runs-are-soaring-could-declining-backspin-be-a-factor/

https://www.mlb.com/news/mlb-drag-dashboard-public-on-baseball-savant

[3] 坂本誠馬、長谷川淳哉、田多輝洋、鳴尾丈司、溝田武人.“統一球と日米硬式野球ボールの空力特性”.2011.

[4]バレルの数字は打球初速によって変わってくる。極端な例では初速時速187㎞の打球では8度から50度すべてが相当するというとんでもないことになる訳だがそれでも真空状態でベストの45度から比べると下落幅は37度も許されるのに上はたったの5度。空気抵抗の強さのほかに、そもそも強い打球というのは低いことを物語っている。なお今回はバレルの基準として、初速が最低のものを使用している。飛距離と角度・回転の関係を最もよく説明できるため、最も低い初速の打球をサンプルとした。

[5]2003年頃、今ではネットのリンクも切れてしまうほど昔の話。日本のあるボールメーカーがボールの飛び方を研究するため、打球角度27度ほどで飛翔実験を行ったニュースが流れていたと記憶している。今とは違い巷間の野球談議では、ボールの飛び方=反発力だったり、本塁打が「45度の理想的な角度に舞い上がって」いたりした頃の話である。

その頃ニュースを拝見した私は、この27度という条件は飛翔開始後の理想と思われる38度と、スイング角度10度強の数字からスイングと飛球の角度差、つまり衝突の状況を再現したものと思い込んだ。しかし、飛翔実験であるから衝突の仕方まで考慮するはずはなく、まさにこの打球角度で飛び方の実験が行われていた。このころすでにメーカーは本塁打がこの角度で頻発していることを把握していたわけである。Statcast導入もバレルゾーンが一般に普及したのも2010年代後半のことなので、10年以上も先んじていたことになる。

スポーツであれゲームであれ、どんなに間抜けに見えようと、無様なコメントを出したように見えようと(そう言わねばならない立場のこともある)、胴元や審判・運営側サークルの能力は一般に思われているより高そうだ。

●執筆者から探す