ドラフト会議は各球団が将来を託すタレントを狙う一大イベントである。特にNPBではFAやトレードによる補強の機会が少なく、チーム戦力のほとんどがドラフト指名選手によって形作られる。ドラフトを制するものはペナントレースを制するといっても過言ではない。そのために各球団はドラフトに向けて懸命なスカウティングを続け、検討に検討を重ねる。だがこうして獲得された選手は実際どの程度順当に成果を残せているのだろうか。今回は

総合評価指標WAR(Wins Above Replacement)を使って、NPBにおけるドラフト戦略の妥当性を検証してみたい。

ドラフト上位の選手は順当に活躍できているのか

NPBのドラフトでは1巡目こそ抽選があるものの、基本的にウェーバー制、評価の高い選手から順に指名されていく。もし各球団が適切な指名を行っているのであれば、基本的に上位の選手ほどプロ入り後に高いパフォーマンスを残しているはずだ。まずは指名順位とWARの関係性について見ていこう。

ちなみにMLBの先行研究では、ドラフトの全体順位が高い選手ほど通算WARが高い傾向にあることがすでに報告されている[1]。横軸に指名順、縦軸にWARを置いたグラフで、指名順が遅れるほどWARが小さくなる右肩下がりのグラフが描かれていた。

NPBではどうなっているのだろうか。今回はMLBの先行研究に倣い、NPBでも各年度のドラフトを「全体順位」に並び替えて検証を行った。ただNPBでは1巡目が入札で行われるため、単純な並び替えは難しい。そこでより入札の多い選手を上位とするなどの工夫を凝らし、仮の全体順位を作成している[2]。例えば2018年のドラフト上位を全体順位で振り直すと、以下のように並び替えられる。

- 1位 根尾昂(4球団競合)

- 2位 小園海斗(4球団競合)

- 3位 藤原恭大(3球団競合)

- 4位 松本航(単独指名)

- 5位 辰己涼介(外れ4球団競合)

- 6位 上茶谷大河(外れ2球団競合)

- 7位 太田椋(外れ単独)

- 8位 吉田輝星(外れ単独)

- 9位 近本光司(外れ外れ単独)

- 10位 髙橋優貴(外れ外れ単独)

- 11位 甲斐野央(外れ外れ単独)

- 12位 清水昇(外れ外れ単独)

- 13位 太田光(2巡目1番手)

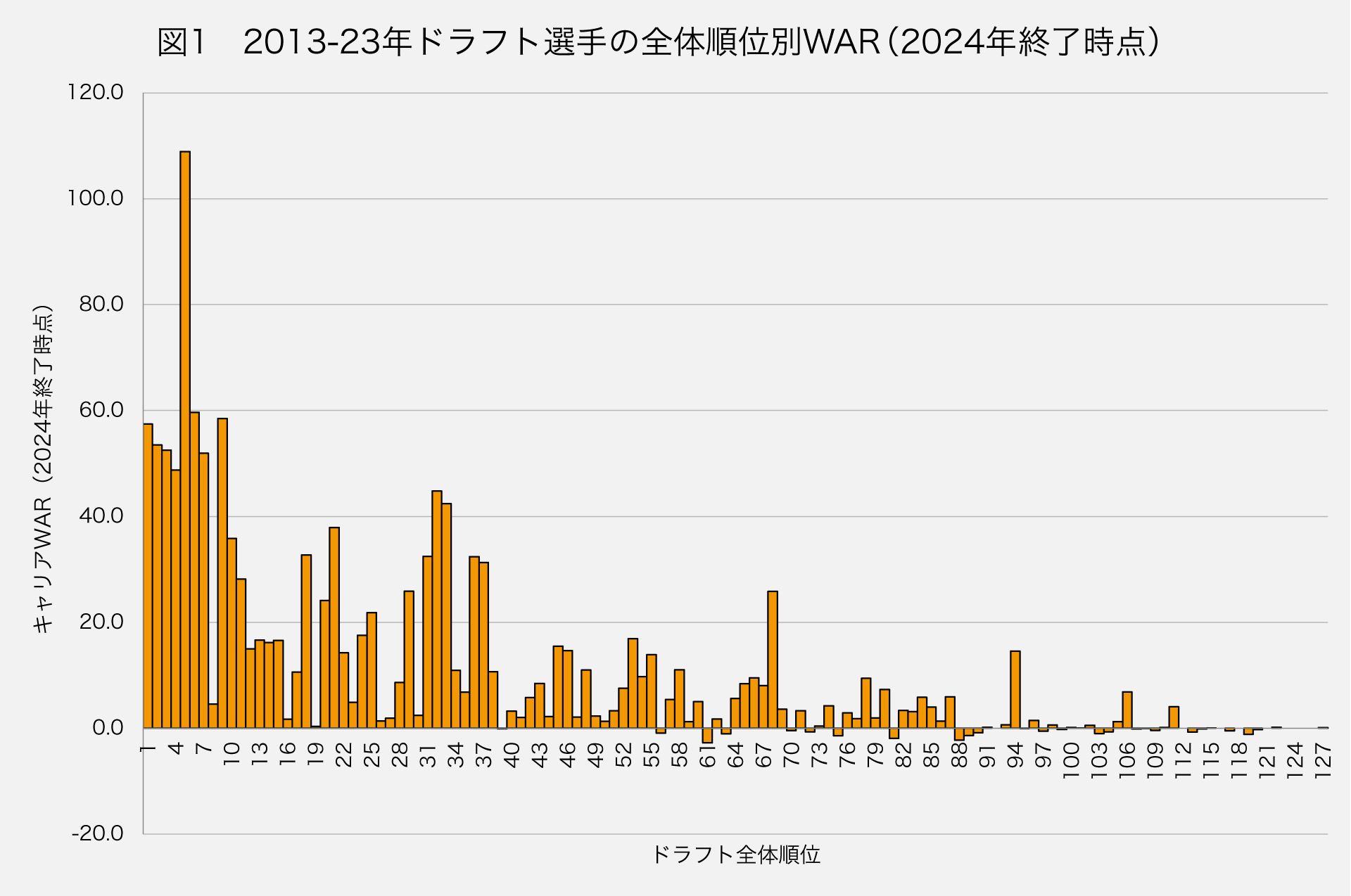

さてこの全体順位を使ってドラフトの成果を見ていこう。以下図1が2013-23年ドラフト指名選手の通算WARを全体順位別に合計したものだ。WARは2024年終了時点のものを使用している。

グラフを見るとやはりMLB同様、おおまかに右肩下がりのかたちを描いており、上位の選手が順当に成果を残していることがわかる。通算WARが大きい選手は上位10位に集中。基本的にドラフトでの指名順が早いほど、つまり評価が高い選手ほどプロで優れた成果を残していることがわかる。スカウトの見る目はさすがと思わせるデータだ。

しかしよくよく見てみると、きれいな右肩下がりではないこともわかってくる。特に注目したいのが棒グラフが20位前後でいったん凹み、そこから30位以降で急激に盛り上がっているところだ。これはドラフトの巡目でいうとそれぞれ2巡目、3巡目に対応する。全体順位ではなくドラフトの巡目別に集計しなおしたものが図2だ。

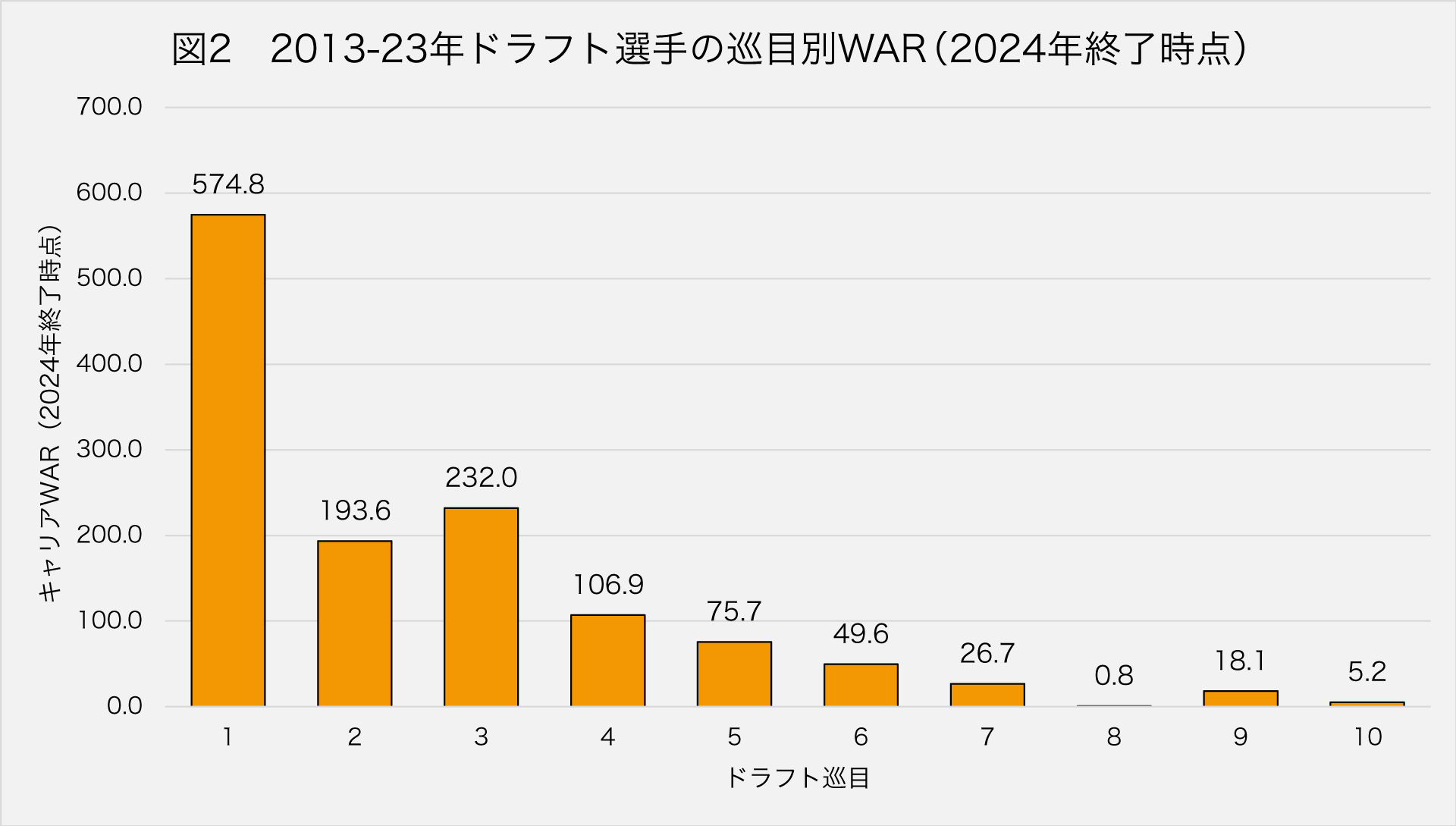

これを見ると前述したようにやはり圧倒的な貢献度を見せているのが1巡目だ。2013年以降のドラフト1巡目指名11年×12球団=132名でこれまで574.8ものWARを叩き出している。やはりその年の目玉選手たちは順当に結果を残しているようだ。

だが2巡目以降を見ると、2巡目のWAR193.6に対し、3巡目は232.0。なんと2巡目よりも評価が低いはずの3巡目の選手がより勝利に貢献しているというデータが出ているのだ。評価の高い選手から指名しているのだから、普通にいけばきれいな右肩下がりのグラフになるのが自然なはず。実際にこの4巡目以降は順当に指名が遅いほどWARが小さくなっていく。なぜ2巡目と3巡目の間にだけこうした歪みが生まれてしまっているのだろうか。

3巡目のほうがWARが高くなる謎… ヒントは「投手・野手比率」

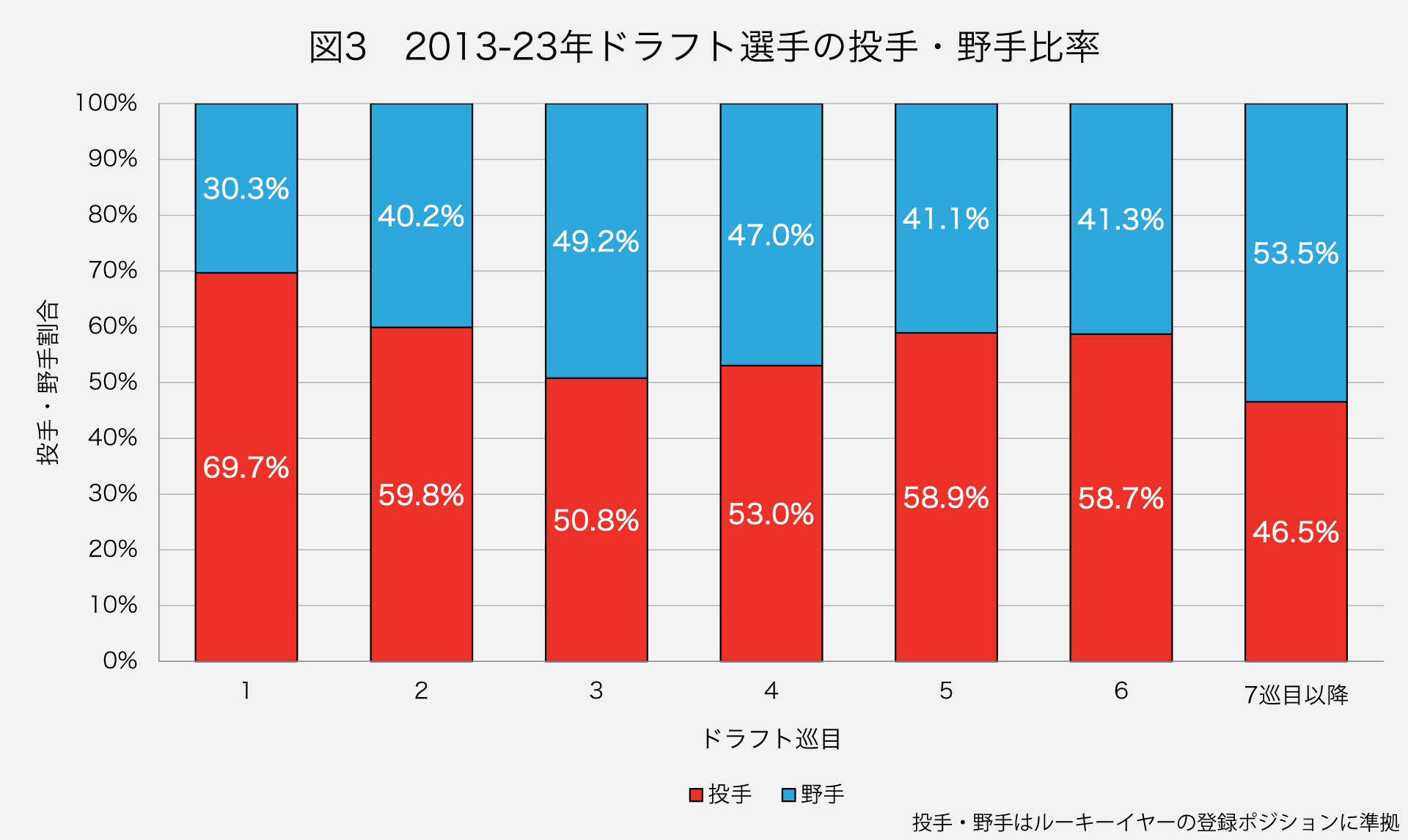

なぜ2巡目に比べ3巡目のWARが大きくなったのか。そのヒントになりそうなのが以下の図3だ。これは指名巡ごとの投手・野手比率を表したものだ[3]。これを見るとNPBのドラフトでは巡目によって指名されるポジションに大きな偏りが生まれていることがわかる。

まず注目すべきは1巡目における投手指名の多さだ。2013-23年ドラフトにおける1巡目指名のうち投手が占める割合は69.7%。なんと約7割もの指名が投手に費やされた。例えば今回の集計の対象外ではあるが、2010年、2012年のドラフトでは1巡目1度目の入札で12球団すべてが投手を選択することもあった(大谷翔平を投手としてカウント)。NPBにおいてドラフト1巡目は投手優先となる傾向が極めて強いようだ。これは多くの人が実感していたことだろう。

ただ2巡目以降になると投手の割合も落ち着いていく。2巡目の投手割合は59.8%と1巡目の69.7%から約10ポイント低下。3巡目となると50.8%にまで下がり、ここでようやく投手と野手の指名割合がほぼ釣り合う。7巡目以降を除くと、この3巡目が最も野手が指名されやすい巡目であるようだ(49.2%)。

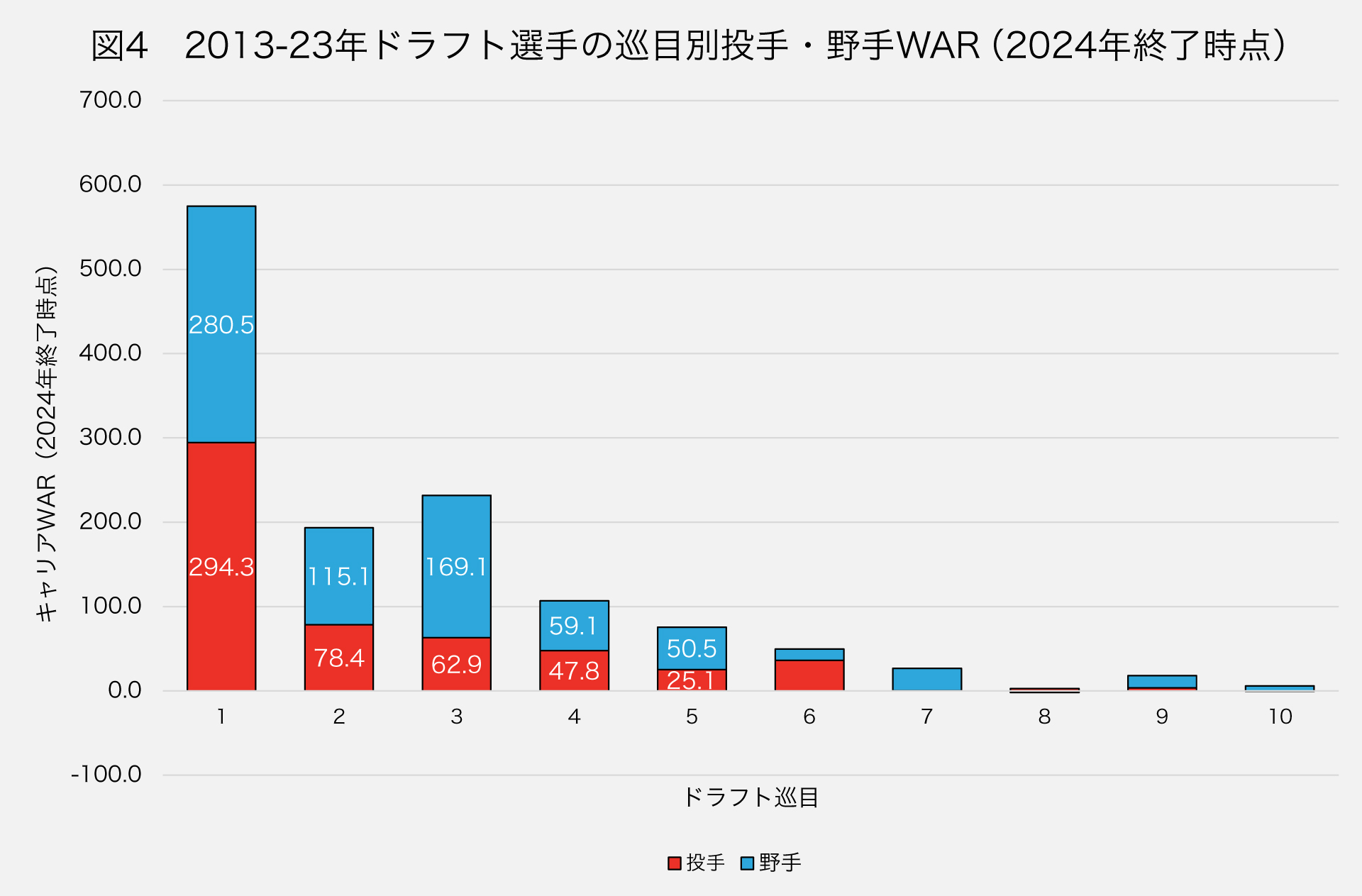

そしてさきほどの3巡目のWARが2巡目を上回っていた歪み、これもこのポジションの比率に起因しているものと思われる。以下は指名巡ごとのWARが投手・野手どちらにより稼がれたものか、配分を表したものだ。

これを見ると2巡目と3巡目の大きな差となったのが野手WARの大きさであることがわかる。2巡目の野手WARが115.1にとどまったのに対し、3巡目は169.1。2巡目は投手WARでは3巡目に15.5の差をつけたものの、野手WARの差はあまりにも大きかった。野手指名の多さもあってか、3巡目は野手WARで圧倒している。

この3巡目、具体的には源田壮亮、外崎修汰、茂木栄五郎、田中広輔、大城卓三などが当てはまる。3巡目で多くの野手が指名され、その野手が大きな成果を挙げているようなのだ。

なぜ主力級野手の指名が3巡目までずれこんでしまうのか

これら3巡目で大きな成果を残した野手はいわばハイレベルな選手である。では彼らのようなハイレベルな選手の指名が、なぜ3巡目という中位にまでずれこんでしまうのであろうか。

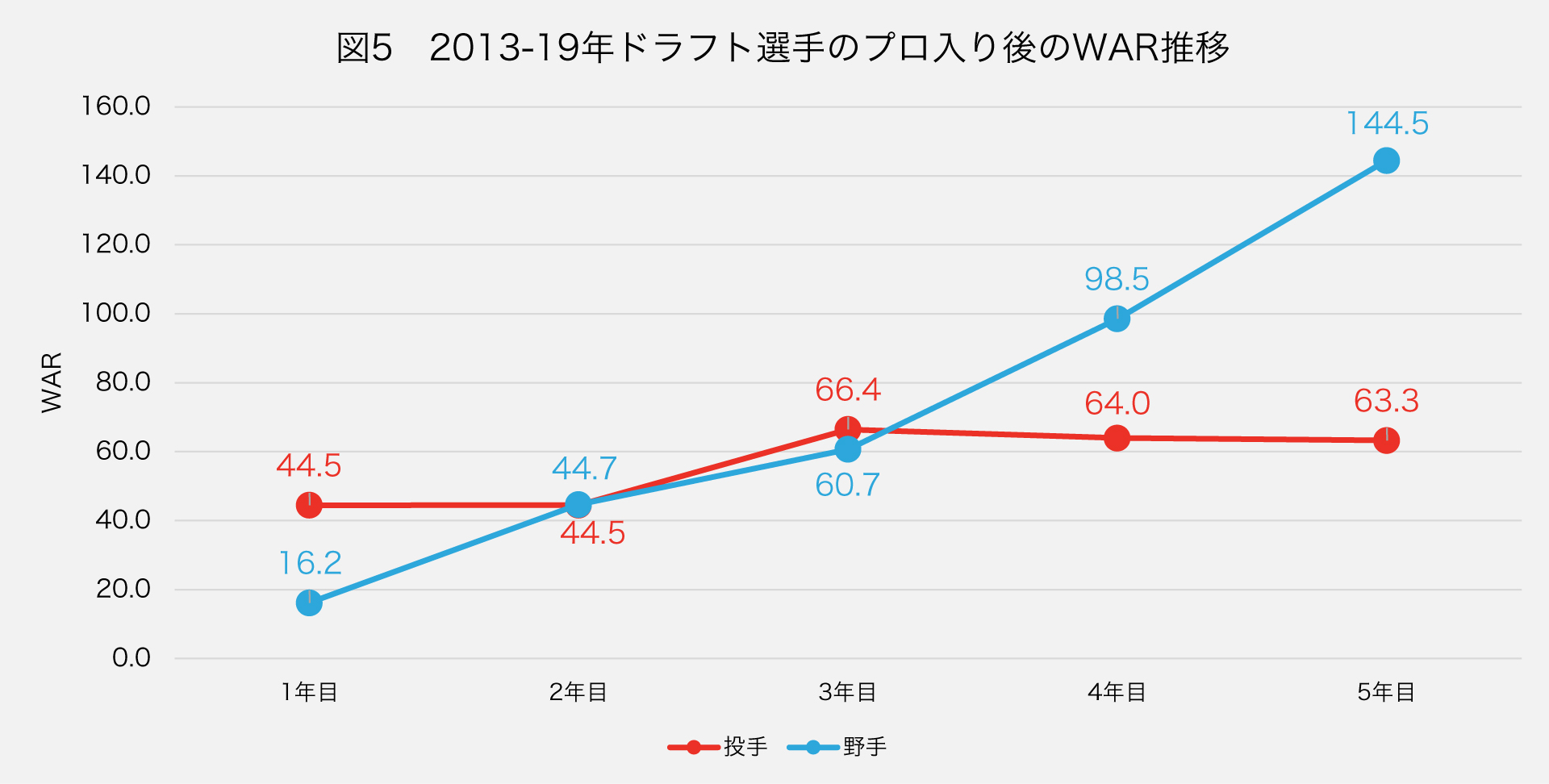

これにはおそらく投手と野手の即戦力性の違いが関係している。以下の図はドラフト選手のプロ入り後のWARを年数ごとに合計し、投手・野手別に推移を見たものだ。なおこのグラフに限り、比較の公平を期すため2013-23年ではなく2013-19年に指名された選手のみを対象としている[4]。

これを見ると投手と野手で推移の傾向に大きな違いがあることがわかる。まず野手について見ていくと1年目のWARは16.2。7年分のルーキー野手の合計にしては値が非常に小さい。やはり即戦力として活躍できる野手はほんのわずか。これは多くの人のイメージ通りではないだろうか。

しかしそこから年数を重ねるごとに野手のWARは高まっていく。1年目は16.2にとどまっていたWARは2年目に44.7、3年目に60.7、5年目にはなんと144.5にまで爆発的な伸びを見せる。野手の価値は年数を経るごとにどんどん高まっていくのだ。

一方、投手の伸びはなだらかである。1年目こそWAR44.5と野手の16.2を上回ったものの、2年目も横ばいの44.5。3年目に60を上回るものの、以降は64.0、63.3と停滞している。年を追うごとに爆発的な伸びを見せた野手とは対照的だ。長期的に見た場合、投手指名は価値を伸ばしにくい。しかし即戦力性は高い。

そしておそらくここにヒントがある。野手WARはどんどん膨らんでいくためトータルで見ればリターンは大きいが、1年目だけを取り出せば投手のWARが大きく上回っている。この投手の即戦力性の高さこそが、上位指名を投手に偏らせ、かわりに中位まで優秀な野手の指名をずれこませる偏りを生んでいるのではないだろうか。

特にNPBでは、チームの編成権を現場が掌握することも多い。現場にとって重要なのは10年後ではなく来季の勝利である。目の前の課題に対応できる即戦力投手を求める声は当然大きくなるだろう。即戦力選手を求めやすい組織構造になっているのだ。またNPBではMLBほど数多くの選手を保有できるわけではない。一・二軍ともにシーズン通して安全に運用するためにも投手は一定数確保しなければならない事情もあるだろう。即戦力を求める動機にもそれなりの妥当性はある。

しかし実際にはその即戦力重視の姿勢によって、価値の高い野手をみすみす取り逃がしているケースも少なくない。価値を「現在」に引き寄せすぎた結果、将来のリターンを取り逃しているわけだ。

もちろん、2巡目より3巡目のWARが高くなったのは、この2013-23年というサンプル期間の特性が反映された一時的な現象である可能性もある。だが、それでも今回のデータが示唆するものは小さくない。即戦力投手が上位で優先されやすく、将来的な価値を持つ野手が繰り下がってしまうという構造的な力学は、この期間に限らず存在しているように見える。

実践的にはドラフト時の指名リストから、野手の優先度をやや繰り上げるくらいのバランスが適切ではないだろうか。

ドラフトは「双曲線の誘惑」にいかに抗うかの戦い

SF作家・伊藤計劃の『ハーモニー』という作品には以下のようなフレーズが登場する。

「人間の価値判断は指数的な合理性でなく、双曲的な非合理性だと……」

「そうです。人間はこの双曲的な価値判断を有するがゆえに、非合理な判断や予測できない行動を起こすのです。ある利益が目の前に迫ると、極端に大きな価値を持つと錯覚してしまうのです。小さな短期的欲求と大きな長期的欲求のエージェントが、自らが選択されようと争うサバイバル・ゲームが『意志』と呼ばれるものなのです。」

伊藤 計劃. ハーモニー (ハヤカワ文庫JA). 早川書房

これは野球とは全く関係がないSF作品の引用だが、ドラフト戦略を考える際に極めて示唆的にも感じられる。人間は将来の利益よりも目の前の利益を過大に評価し優先してしまう。1年後にもらえる110万円よりも、今すぐもらえる100万円により価値を感じやすい生き物なのだ。これは心理学の用語で「現在バイアス」とも呼ばれる人間の心理的傾向である。この現在バイアスは、時間が現在に近づくにつれて急激に価値が上昇する、いわゆる“双曲線”として表される。

そしておそらくではあるがこの現在バイアスが指名選手を決める際にも大きく作用してしまっているのではないだろうか。球団は来季の勝利の重要性は理解しやすいが、10年後のそれは理解しにくい。それゆえに来季すぐの成果を得やすい即戦力投手の指名を優先してしまう。そしてそれによって将来的には価値が膨らんでいく野手の指名が後ろにずれ込んでしまう――さきほどこうした実態の背景に、現場が編成権をもつ組織構造や運用上の問題があることを指摘したが、おそらくそれだけではない。人間の「認知」の問題も存在しているように思える。

前述したように、NPBのドラフトはMLBのように中長期的な編成だけに専念できるイベントではない。シーズンの安全な運用を行うためには、投手はどうしても一定数確保する必要があるし、あまりに大きな弱点があるならドラフトで塞ぐのが合理的だ。翌年に勝負を賭けるなら一気に即戦力を獲得する戦略もまた適切だろう。

しかし継続的な成功を目指すなら球団は長期的な戦略をとるのが最善手となる。球団は常に10年後の将来像を意識してチーム作りを行わなければならない。そのためにバイアスに振り回されず、フラットな評価を行えるか。ドラフトは選手の才能を見極める勝負というだけでなく、この「双曲線の誘惑」にいかに抗えるかの勝負でもあるように考えられる。

[1]Draft Picks and Expected Wins Above Replacement

https://baseballanalysts.com/archives/2009/06/draft_picks_and.php

[2]1巡目の全体順位は、入札の競合数が多いほど上位、外れ1位はその次の順位とした。たとえば1回目の2球団競合は、外れ1位として再入札された3球団競合よりも上位扱い。並んだ場合は、より早く名前が呼ばれた選手を上とした。

[3]ポジションはルーキーイヤーの登録ポジションに準拠した。

[4]2013-19年の指名選手に限定したのはどの選手も入団から5年のWARで公平に比較を行うためだ。たとえば2020年以降の指名選手は2024年までに5年間のデータが確保できないため公平な比較にならない。これを避けるため制限を行った。

大南 淳 @ominami_j

ストップウォッチによる時間計測など、地道なデータ収集からの分析に取り組む。

●執筆者から探す