様々な守備指標が存在する中で、UZR(Ultimate Zone Rating)は今でもよく利用されている。フィールドをゾーンごとに区分して、同じポジションの平均的な選手と比較してどの程度多くのアウトを取れているかを求め、それらを得点換算したものだ。

このUZRは先進的な守備指標として評価される一方、一部のファンの間からは守備力を測るには欠陥があると指摘されることもある。特によく話題に上がるのが、隣のポジションの影響についてだ。例えば三塁手の守備力が極端に低い場合、それが遊撃手のUZRの良し悪しに大きな影響を与えるのではないか、そのためにUZRで個人の守備貢献を測るのは適切ではないのではないか、という意見だ。

実はUZRの計算過程を見てみると、他ポジションのプレーに影響されにくい仕組みが作られてはいる。しかしその「影響されにくい」とは実際にどの程度だろうか。今回はUZRの計算方法を確認していくとともに、本当に隣のポジションの守備力にUZRは影響されないのかを確認していく。

隣のポジションの守備力の影響を排除するUZRの仕組みとは

UZRの詳細な説明については、該当するページを参照していただきたいが、ここでは隣のポジションの守備力による影響を排除する仕組みの概略を説明しておく。

UZRは打球を種類(ゴロ、フライなど)、ゾーン、距離、強さで分類し、分類ごとにアウトになった割合、ヒットになった場合に期待される得点価値、アウトになった場合にどのポジションがどの程度の割合でアウトにできているか(責任割合)を求めている。

具体的な計算について説明していく。

たとえば、ある分類の打球について、100球あった場合に40球がヒット、60球がアウトになったとする。また、この打球がヒットになった場合の得点価値は0.72点であった。さらにこの60球の内、54球を遊撃手が、6球を三塁手がアウトにしていたとする。このときに、リーグの平均的な守備力を前提とすると、この打球は0.6個のアウトが期待される打球ということになる。

このような打球がアウトにできたか否か、アウトにできた場合にどのポジションがアウトにしたかで分けると次の3通りの場合が考えられる。

①遊撃手がアウトにした

②三塁手がアウトにした

③ヒットになった

①この打球を遊撃手がアウトにした場合には、遊撃手は0.4個(1-0.6)のアウトを増やしたことになり、この打球の得点価値0.72点に0.4をかけた0.288点が遊撃手の守備範囲得点にプラスされることになる。

②この打球を三塁手がアウトにした場合には、遊撃手の守備範囲得点にはプラスもマイナスもない。

③この打球がヒットになった場合には、0.6個のアウトが期待される打球のアウトが0個になることになるので、全体としては0.6個のアウトの分だけマイナスが生じる。そしてこの打球をアウトにできた60回のうち、54回は遊撃手が処理していることからすると、遊撃手には60分の54、つまり90%の責任が存在すると考えられる。そこで、この打球をアウトにできなかった責任は遊撃手が90%、三塁手が10%負うべきと考えられるため、この打球の得点価値0.72点に0.6をかけ、さらに90%をかけた0.3888点が遊撃手の守備範囲得点でマイナスされることになる。

このような仕組みでUZRは隣のポジションの守備力に守備範囲得点が影響を受けないようにしている。隣のポジションが打球をアウトにしても自身の守備範囲得点はプラスにもマイナスにならず、反対にアウトにできなくともその責任はリーグ平均から求められた責任割合で分担されるため、隣のポジションの守備力が低くとも過剰に評価が下げられることはない。このため、UZRは隣のポジションの守備力に影響を受けることはないと説明される。

隣のポジションの影響を排除しきれないパターンとは?

このような説明からすると、UZRが隣のポジションの守備力の影響について全く無頓着であるわけではないことはわかる。しかし、次のような疑問が浮かぶ人もいるだろう。

・もし三塁手の守備範囲が広かった場合には、遊撃手は自身がアウトにできたはずの打球も三塁手がアウトにしてしまうため、マイナスは増えないにしてもプラスを稼ぐ機会が少なくなってしまうのではないか?

・もし三塁手の守備範囲が狭かった場合には、ヒットになる打球が増えてしまう。ヒットになった場合の責任は三塁手と分担されるとしても、遊撃手も責任の一部を負うことになってしまい少なくともその分だけマイナスが増えるのではないか?

確かにこのような疑問は、これまでに述べた計算方法からしても、あり得ないと言い切ることはできない。他方で、これらの懸念はお互いに打ち消し合う(三塁手の守備範囲が広ければ、遊撃手がアウトにできる打球は減るためにプラスは減るかもしれないが、ヒットになる打球も減るために遊撃手が負うべきマイナスも減ると考えられ、三塁手の守備範囲が狭ければ、これと逆のことが起こると考えられるため)性質の現象とも考えられるし、実際に守備範囲が重なり合う打球がどの程度あるのかもわからない。

そこで、ここからは2024年のデータに基づいて、守備範囲が重なる打球がどの程度あるのかを見ていく。

各ポジションの守備範囲はどれほど重なっているのか

内野ゴロの場合

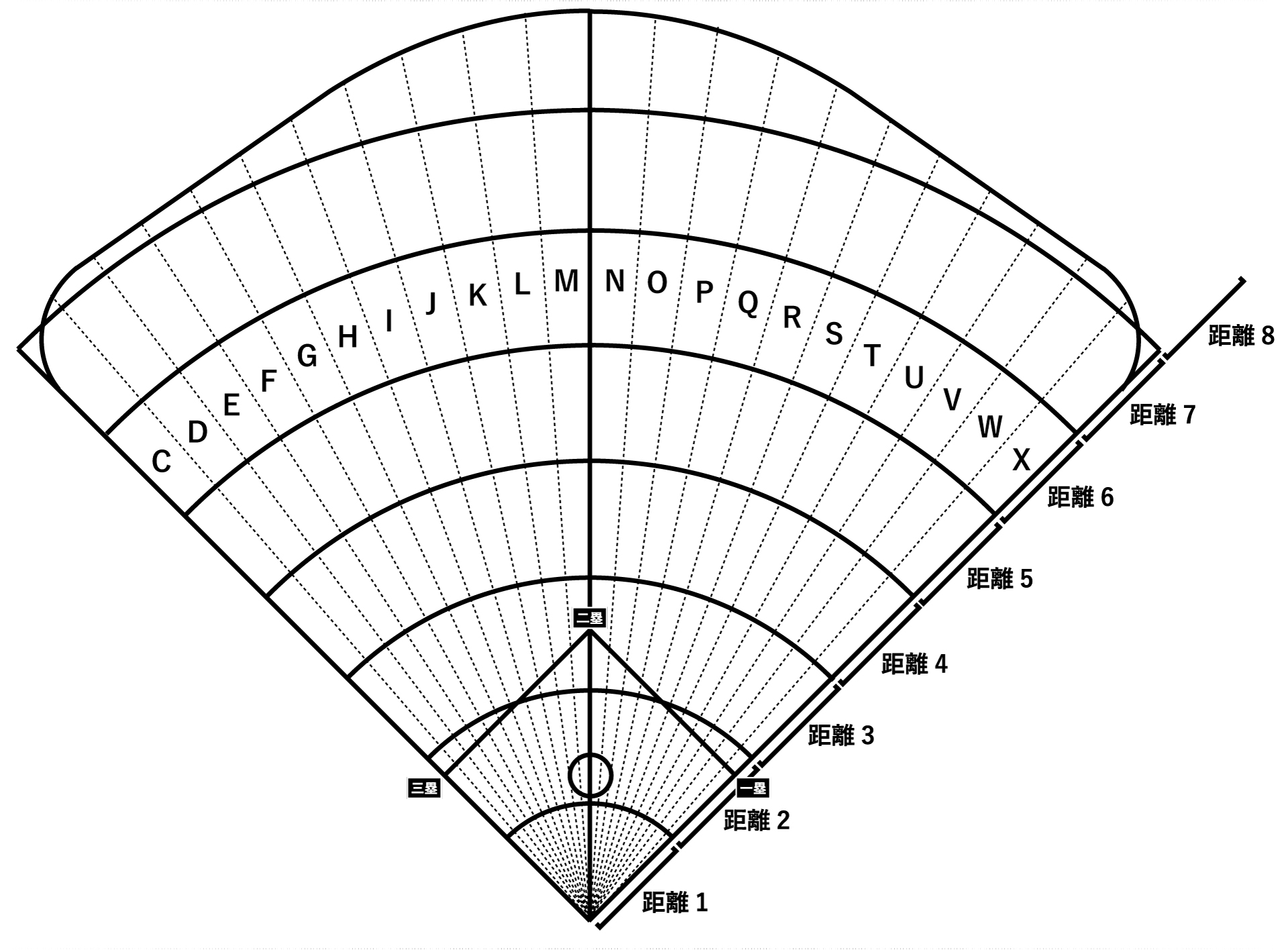

まずはゴロについて、ポジション別に各ゾーンの打球をアウトにした割合を見ていく。ゾーンは以下の区分を参考にしてほしい。

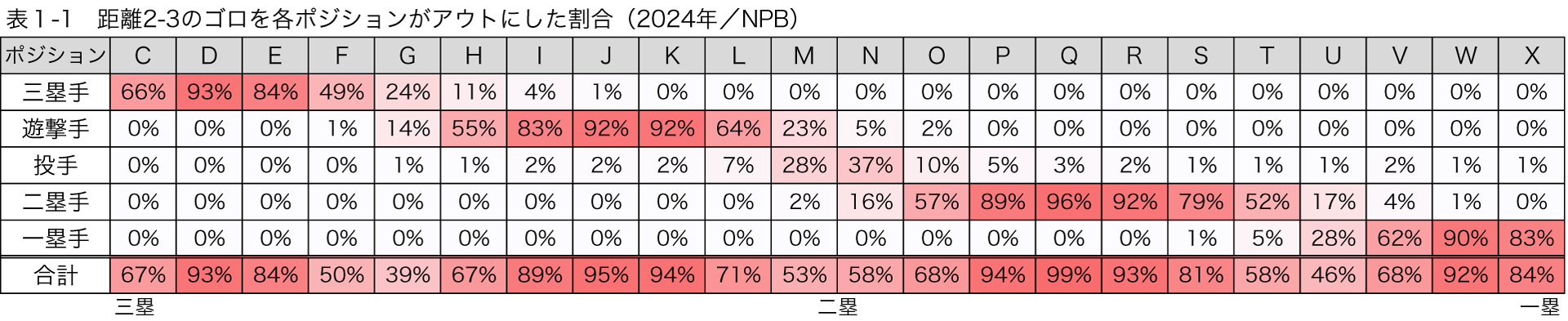

ここではほとんど投手か捕手が処理することになる距離1の打球を除いた、距離2と3を通過したゴロについて、各ポジションで打球をアウトにした割合を示す(表1-1、図1-1)。

ライン際やポジションの間の打球はアウト割合が低くなっているが、各ポジションの正面付近は、ほぼそのポジション以外がアウトにすることがないこともわかる。

グラフに太い黒の破線で表しているアウト割合の合計と、ポジションごとのアウト割合の線との重なりを見るとわかりやすいが、塁線付近や各ポジションの正面付近は太い黒の破線と他の線との間があまり離れておらず、三遊間、二遊間、一二塁間は少し間が開いている。

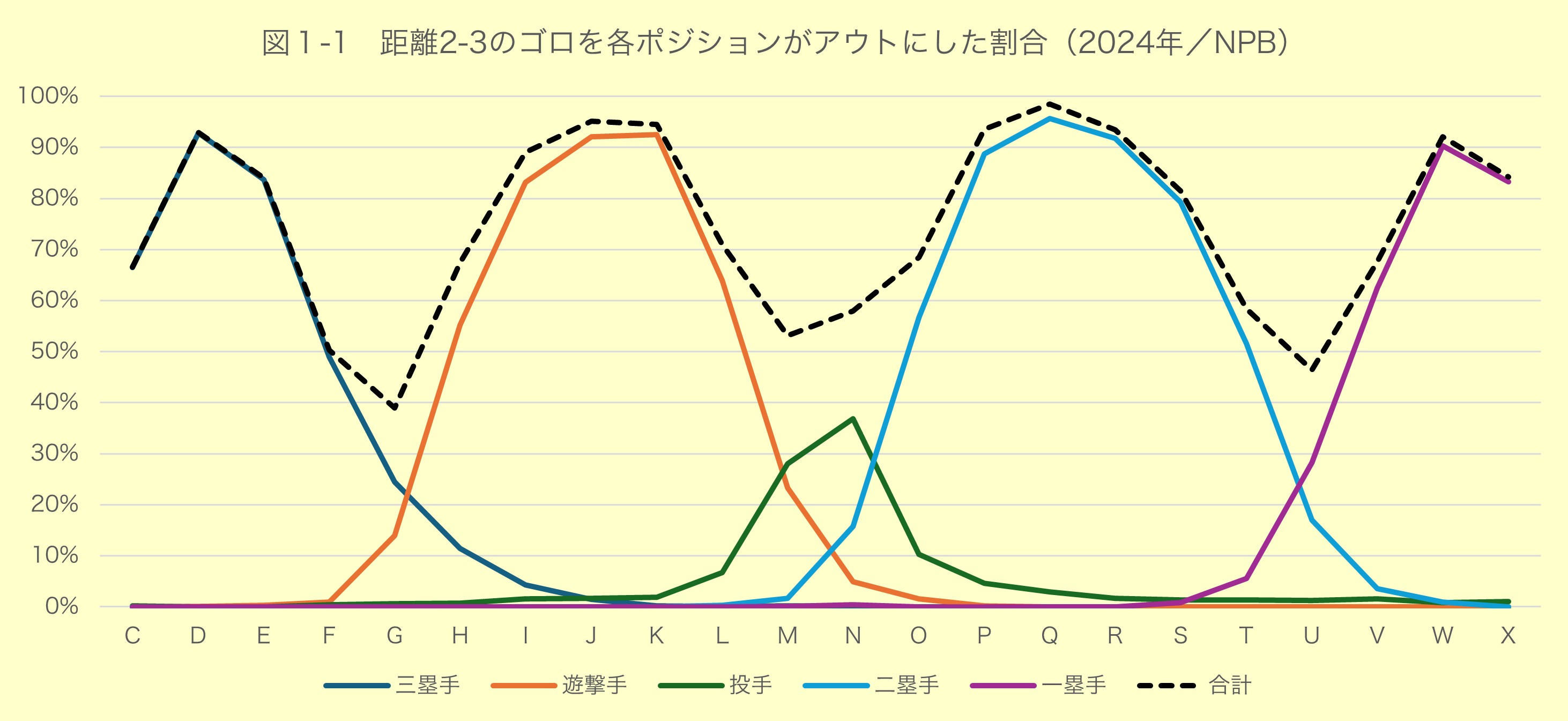

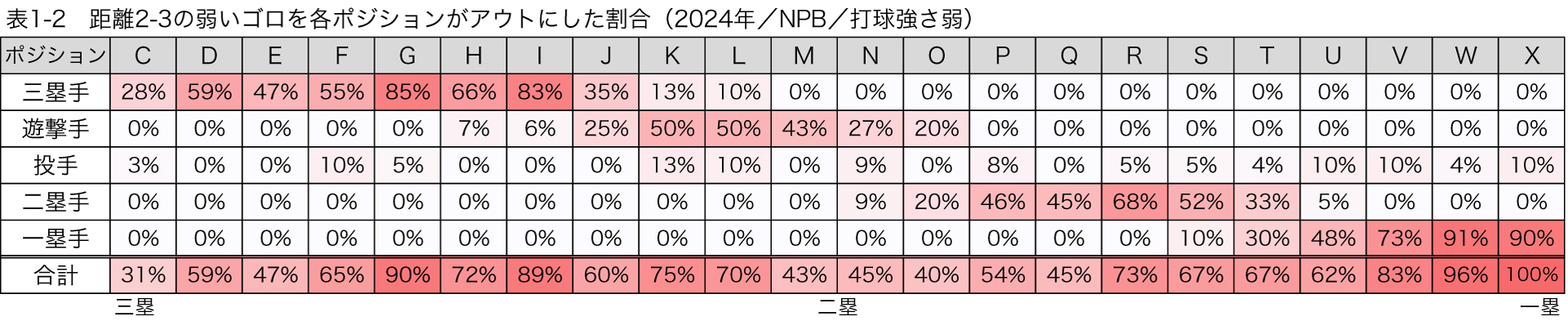

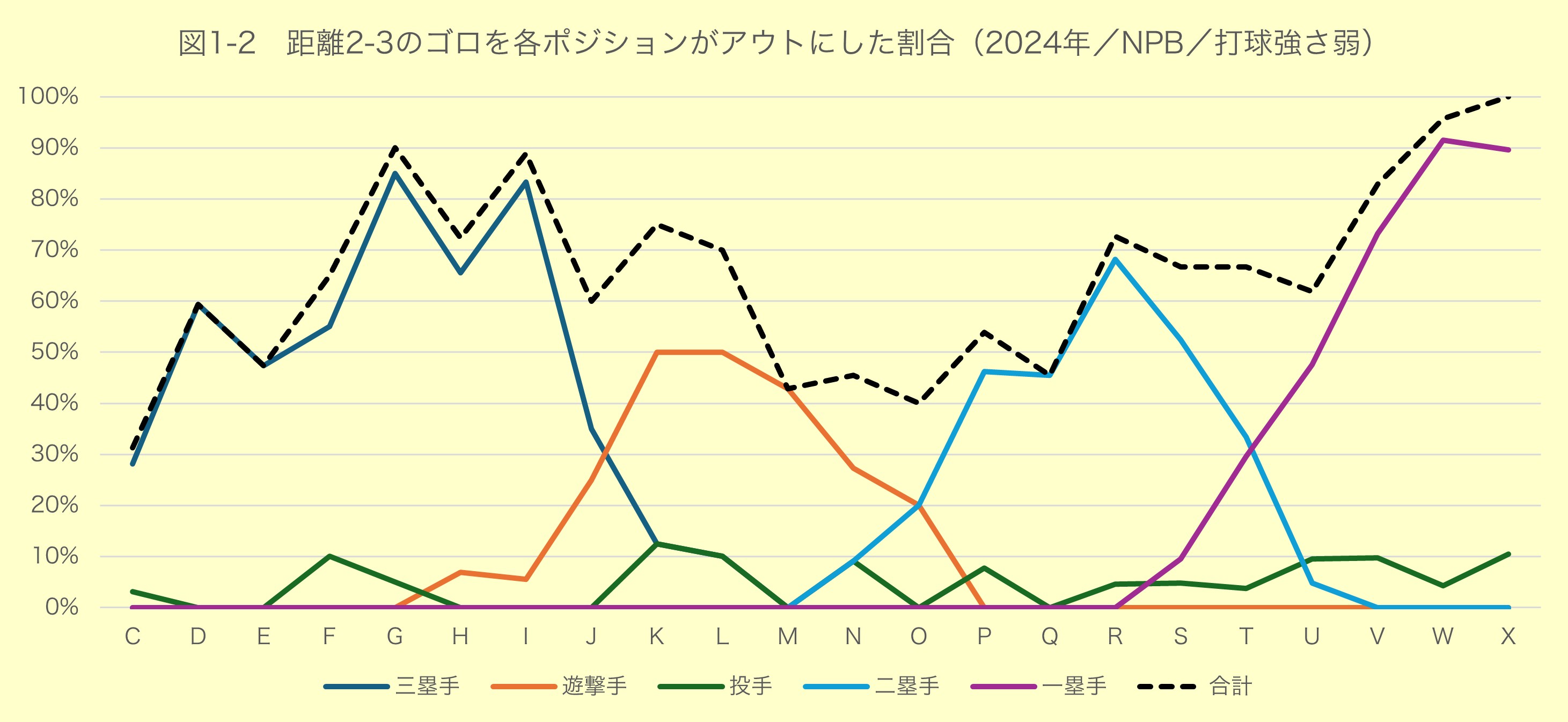

続いて、打球の強さごとに打球を分類した場合の表とグラフを見ていく。まずは弱い打球の表とグラフを示す(表1-2、図1-2)。

各ポジションのアウト割合を示す線の形が打球強さを限定しなかった図1-1と比べて不規則になっている。三遊間の弱い打球を三塁手が処理する割合が高くなるなどの変化が見られており、弱い打球の場合には、守備範囲が重なり合うゾーンが多少多くなることがわかる。

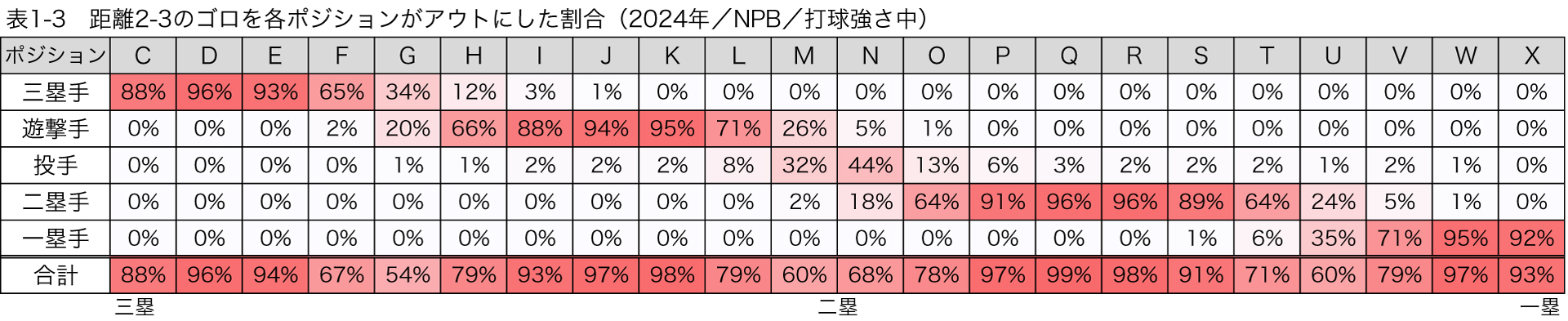

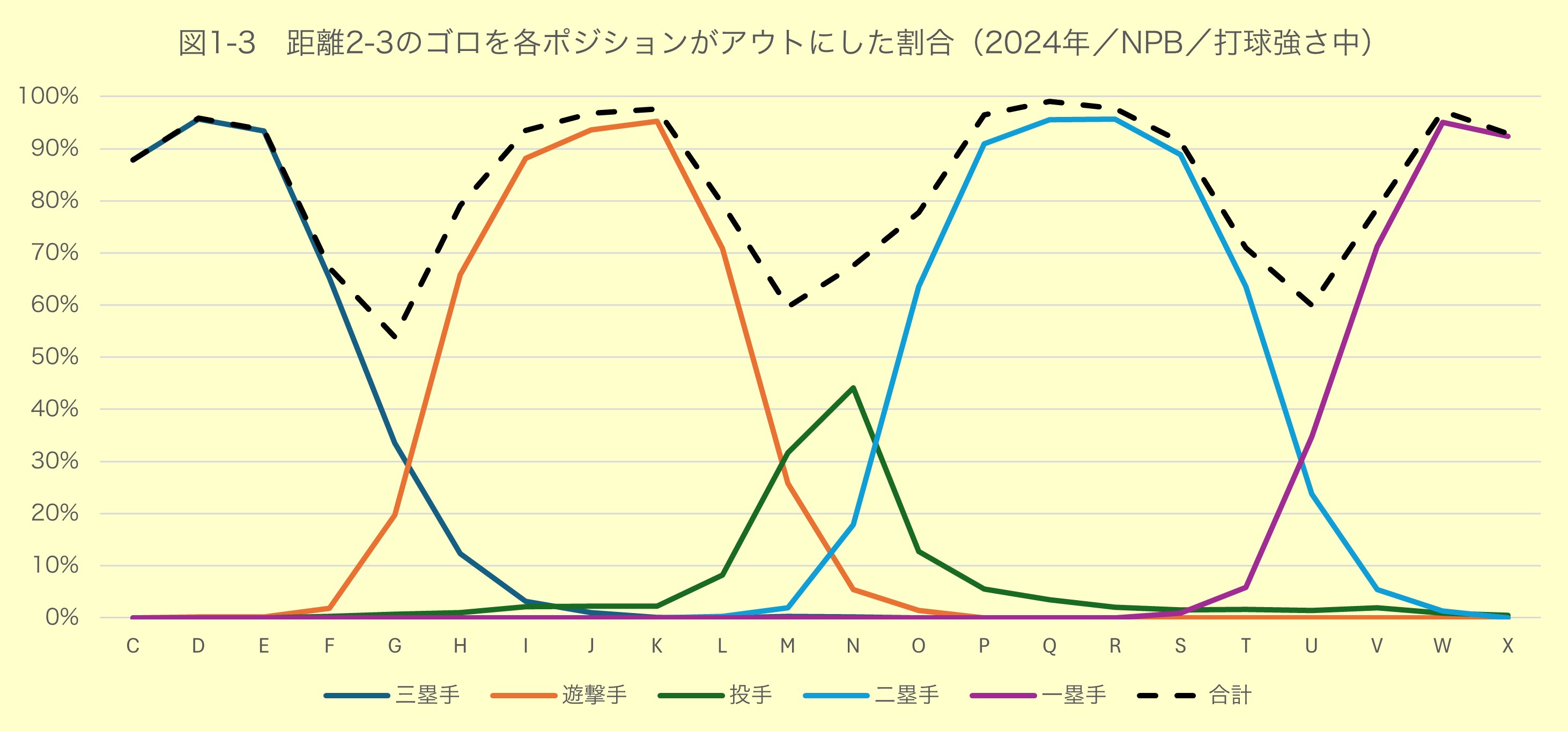

次に打球の強さが中程度の場合について見ていく(表1-3、図1-3)。

グラフの形状を見ると、打球強さを限定しなかった図1-1と似通った形状になっており、各ポジションの正面付近は、ほぼ他のポジションの選手がアウトにすることがないことがわかる。

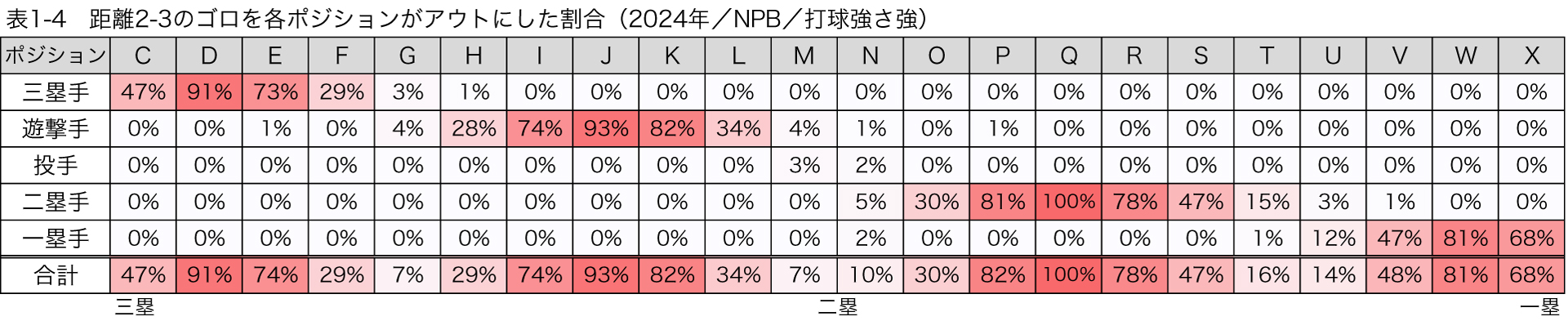

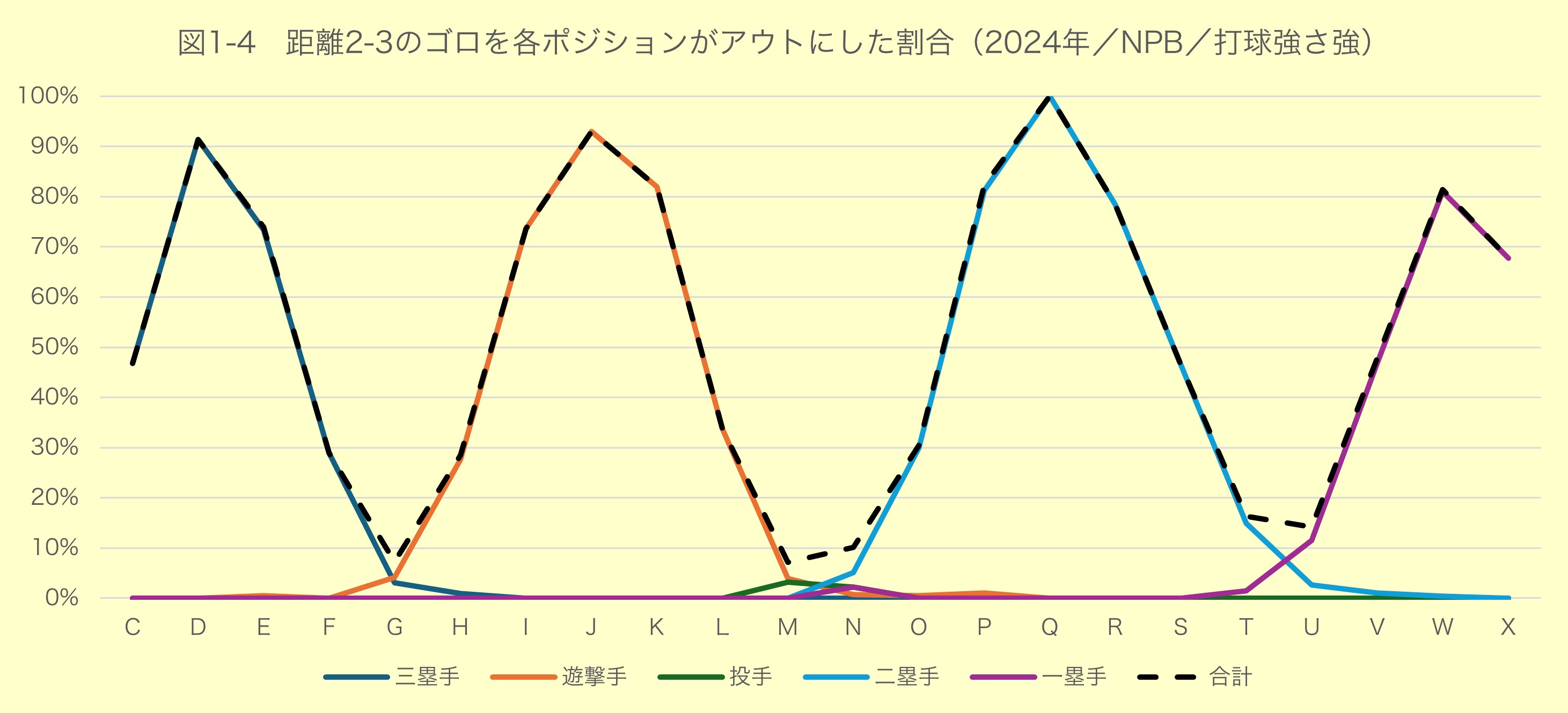

最後に強い打球に限定した数値を見ていく(表1-4、図1-4)。

どのゾーンでも太い黒の破線と他の線が重なり合っていることがわかる。強い打球は各ポジションの正面付近はアウトにできるものの、そこから少しでも離れるとほとんどヒットになってしまうため、複数のポジションがアウトにできる可能性のある打球というのがほとんどないことがわかる。

以上のとおり、内野ゴロについて調べたところ、複数のポジションの守備範囲が重なりあう部分はあまりないことが分かった。

外野フライの場合

次に外野についても見ていく。

外野については、3つのポジションそれぞれでフライまたはライナー打球をアウトにできた割合を距離とゾーン別に示す。

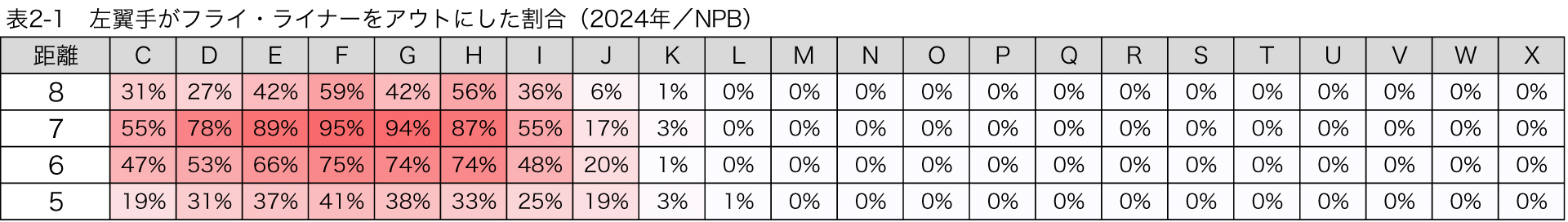

最初に左翼手のアウト割合を示す(表2-1)。

F・Gのゾーンを中心にしてアウト割合が高くなっているが、打者からバックスクリーン方向に見て右側の打球は全くアウトにできていないことが分かる。また、正面付近の打球もほとんどアウトにできていない。

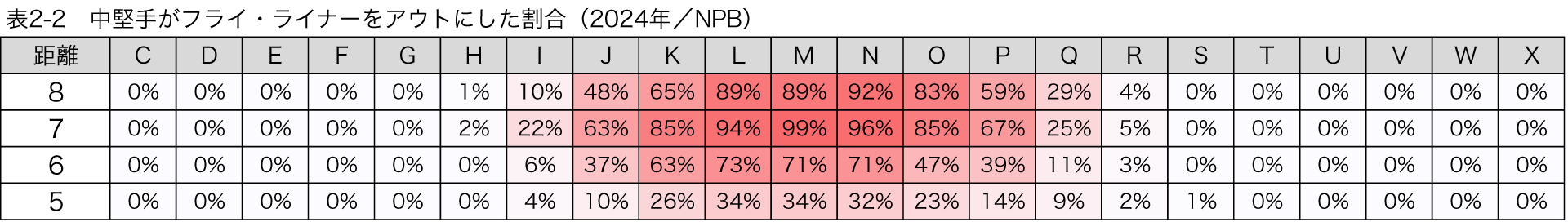

次に中堅手のアウト割合を示す(表2-2)。

アウト割合はM・Nのゾーンを中心に高くなっているが、左中間・右中間のゾーンではかなり低くなっている。

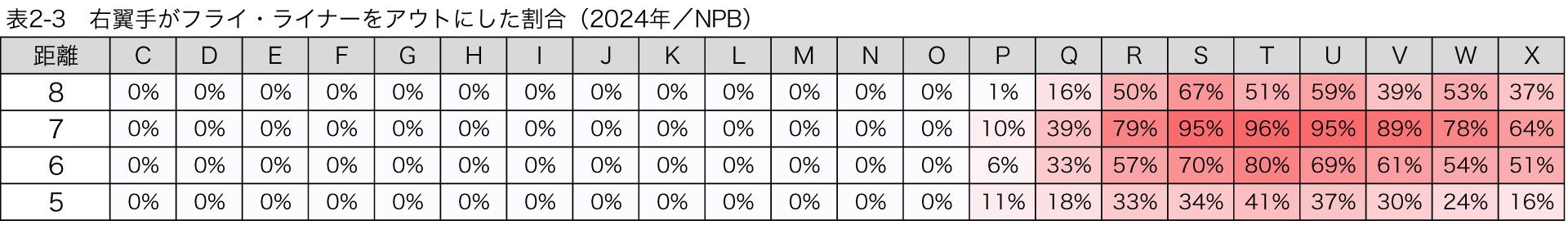

最後に左翼手のアウト割合を示す(表2-3)。

アウト割合はT・Uのゾーンを中心に高くなっているが、左翼手の表を左右反転させたように、正面付近の打球はあまり、左方向の打球は全くアウトにできていない。

以上の3つの表を照らし合わせてみれば一目瞭然だが、外野手は内野手以上に互いの守備範囲が重なり合うゾーンが少ないことが分かる。また、双方の守備範囲が重なり合うゾーンはそもそもアウトにできる割合自体が低く、仮にアウトにできなかったとしても、守備範囲得点があまりマイナスされないということも分かる。

これらの結果からすると、そもそも複数のポジションの守備範囲が重なり合うようなゾーンが少なく、UZRの仕組み以前に守備範囲を評価する上で、隣のポジションの影響はあまり大きくないのではないかと思われる。

このことがより分かりやすくなるように、各打球について、最も責任割合が高いポジションの、責任割合の大きさで分類した打球数を集計した結果を示す。

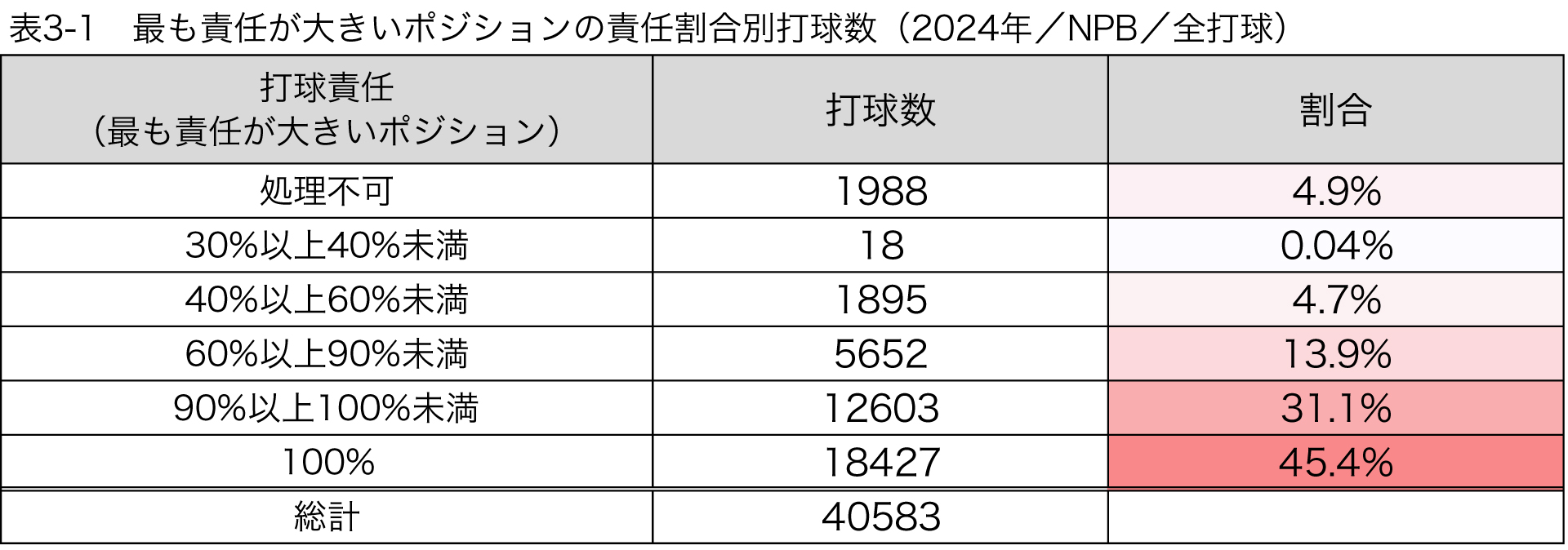

まずはゴロとフライ・ライナーを区別しない、全打球を対象にした場合だ(表3-1)。

全打球の45.4%が100%の責任割合、つまりアウトにできるとすれば1つのポジションだけ、アウトにできてもできなくともそのポジションだけで責任を負う、責任割合による調整自体が不要な打球といえる。100%とは言わずとも責任割合が90%以上となる打球も31.1%もあり、反対に守備範囲の重なり合いが大きい30%以上40%未満の打球に至っては0.04%しかないことが分かる。

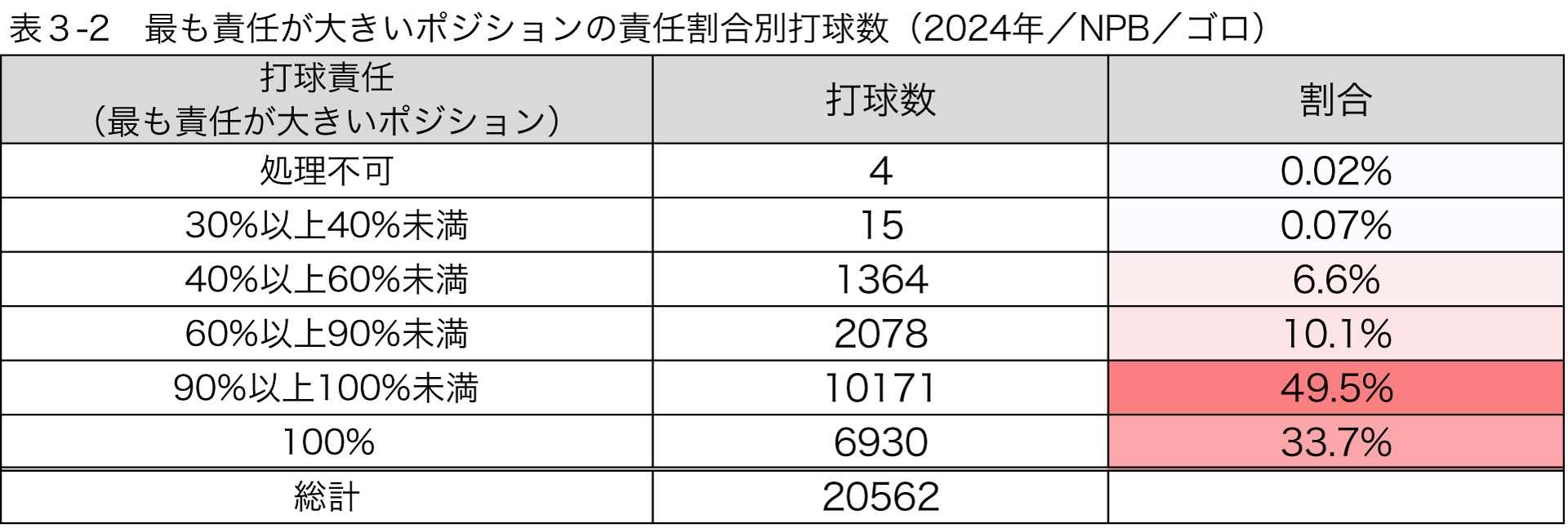

ゴロに限定した場合にはどうなるだろうか(表3-2)。

ゴロに限定すると、多少は守備範囲の重なり合いが大きい打球が増えてはいるものの、それでも全体の33.7%が100%、30%以上40%未満はわずか0.07%と傾向はほとんど変わらない。

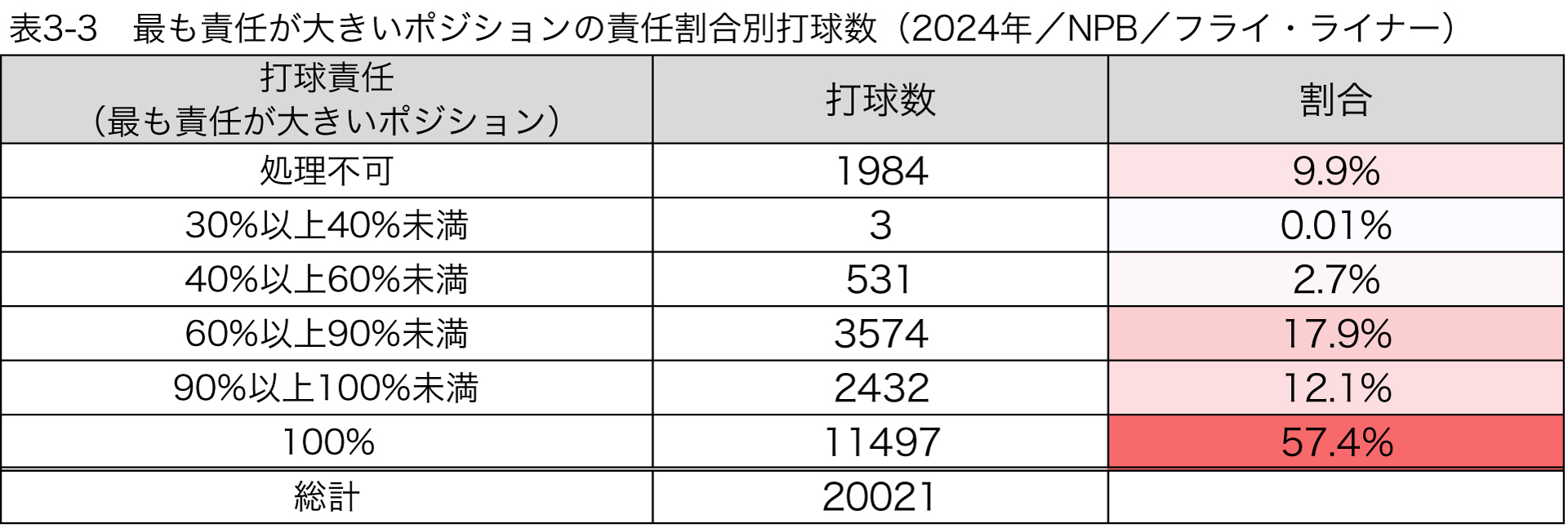

フライ・ライナーに限定した場合は次のようになった(表3-3)。

57.4%と半数を超える打球は責任割合が100%。どの外野手も処理できない打球が9.9%あることから考えると7割近い打球は守備範囲が全く重なり合わない打球ということになる。外野の広いフィールドを考えると、内野手以上に外野手は守備範囲の重なり合いが少ないようだ。

以上の結果からも、複数のポジションの守備範囲が重なる割合はかなり小さく、UZRの仕組み以前に、およそ隣のポジションの守備力は、他のポジションの守備範囲得点に影響をあまり与えないことがうかがえる。その上でさらに説明したような仕組みがUZRに組み込まれていることからも、原理的には隣のポジションの守備力の影響を完全には排除できないとしても、無視できる程度のものではないかと直感的に理解できるのではないか。

隣のポジションの守備力を平均にした場合どれくらい数字が変わるのか

以上の説明を聞いても、なお隣のポジションの守備力による影響は大きいのではないかとの疑念がぬぐい去れない人もいるだろう。

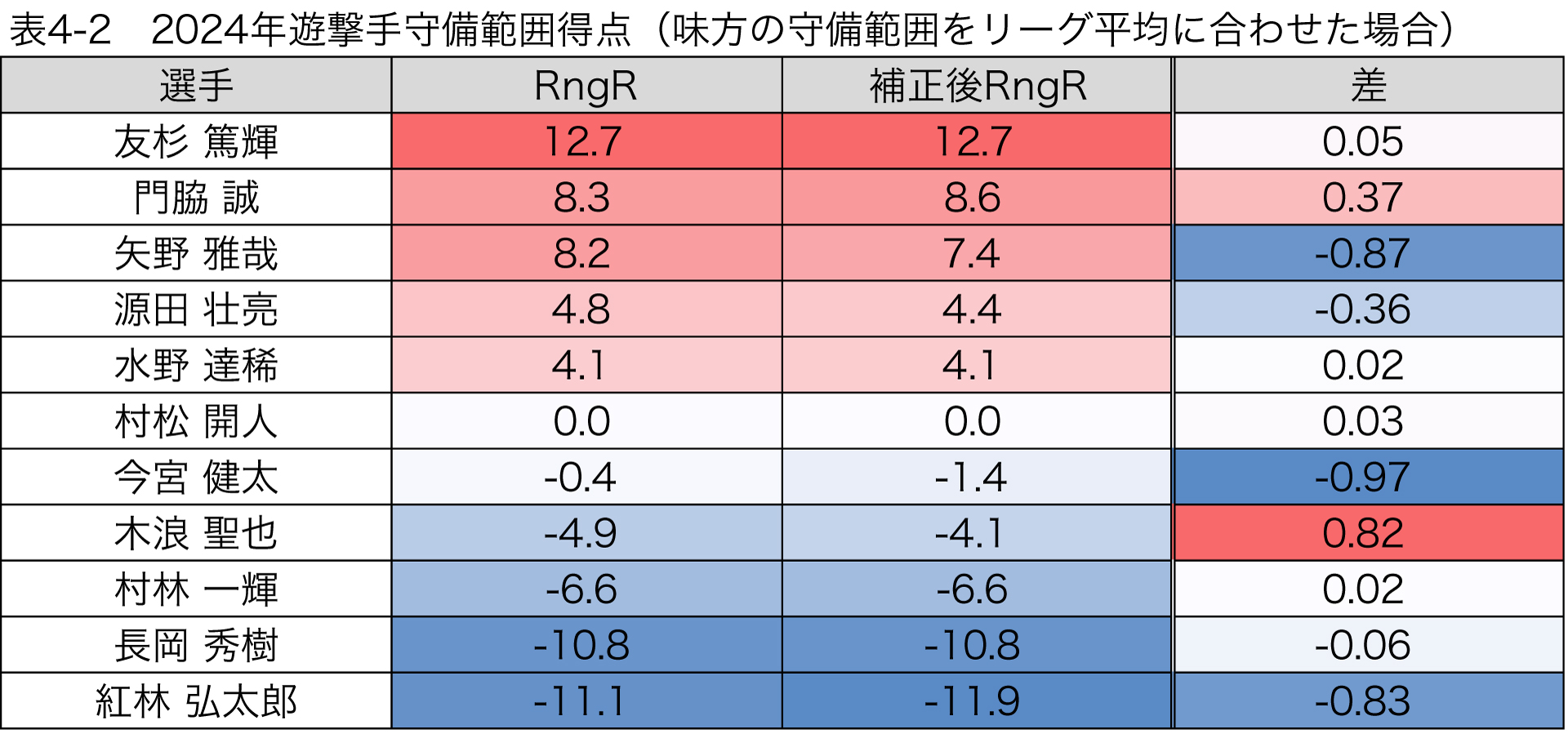

そこで遊撃手を対象に他のポジションの守備力を12球団平均と仮定した場合の守備範囲得点を求め、従来の値と比較することで、他ポジションの守備力の影響を定量化していく。遊撃手を選んだのはフィールドの中央に位置しており、隣のポジションと守備範囲が重なるケースが多いと考えたためだ。

なお、今回の検証で使用する守備範囲得点は2022年から2024年のデータではなく、2024年のデータのみからアウトになった割合、ヒットになった場合の得点価値、責任割合を求めており、また得点価値については、2024年のデータから単打・二塁打・三塁打・本塁打・アウトの得点価値を算出したものではなく簡略化した数値で算出を行ったため、1.02に掲載されているRngRの数値とは異なっているが、検証の支障とはならない。

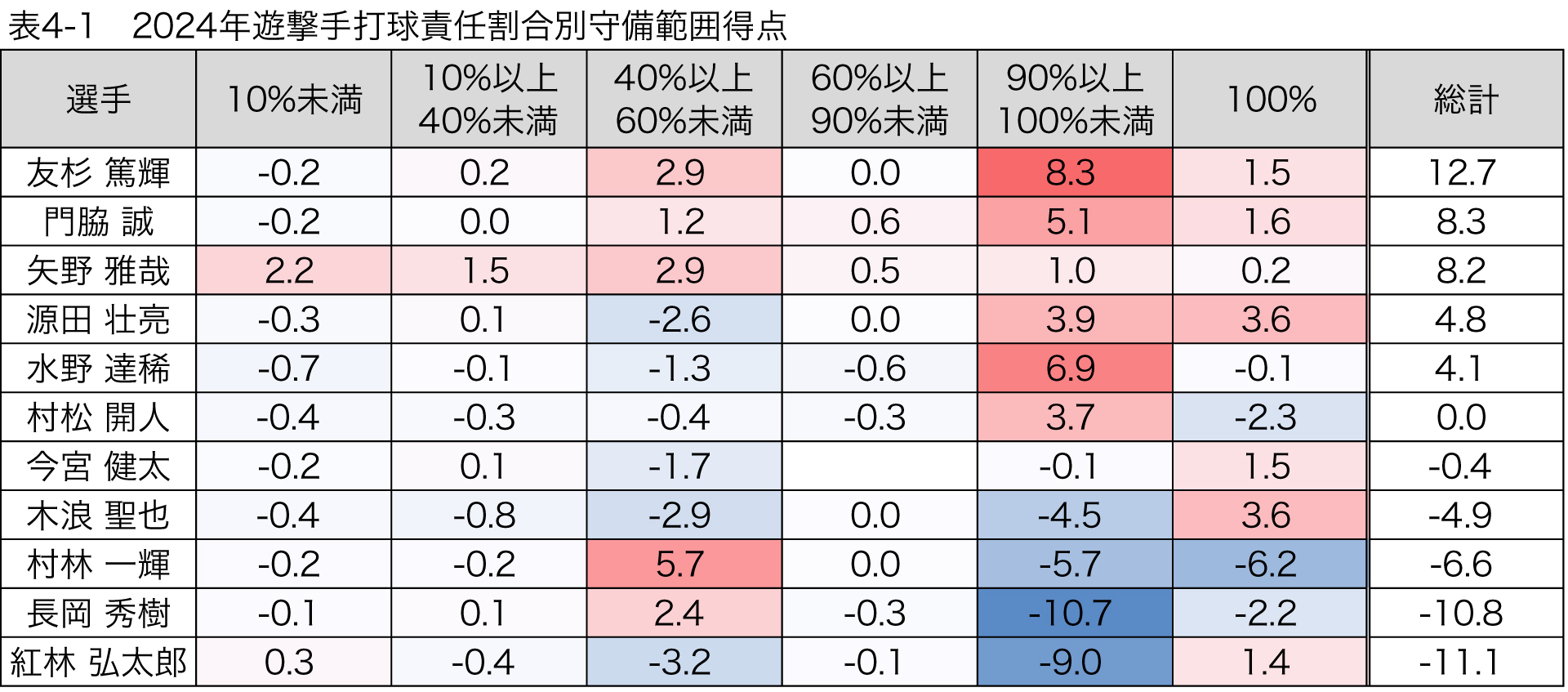

まずは補正を加える前に遊撃手の守備範囲得点の差がどのような打球で生じやすいかを把握するために、500イニング以上守った各遊撃手がどの程度のプラスまたはマイナスを計上しているか、遊撃手の責任割合別に分けて整理した表を示す(表4-1)。

責任割合別で見ていくと大きなプラスまたはマイナスが計上されているのは、責任割合が90%以上100%未満の打球であることがはっきりと表れている。遊撃手の守備範囲得点で大きな差がつきやすいのは、遊撃手以外のポジションがほとんど処理できない打球であることがわかる。これに続くのは、責任割合が40%以上60%未満の打球と責任割合が100%の打球だ。責任割合が40%以上60%未満打球は、まさしく遊撃手と他のポジションの守備範囲が重なり合っている打球といえる。一方で、遊撃手以外のポジションの守備範囲が全く重ならない責任割合が100%の打球でも同じ程度の差がついている。それ以外の責任割合の区分では、大きなプラスもマイナスも計上されていない。

こうした結果から見ても、他のポジションと守備範囲が重なり合う打球の処理で大きな差がつくことは考えがたく、守備範囲得点の差は遊撃手以外のポジションと守備範囲があまり重ならない打球をアウトにできるかどうかによるものといえる。

最後に他のポジションの守備力を12球団平均と仮定した場合の遊撃手の守備範囲得点を求めていく。

今回の検証では他のポジションの守備力を12球団平均と仮定した場合に、各ゾーンの打球を他のポジションの選手がどの程度の割合でアウトにできるかを求め、それによって実際のアウト数がどの程度変わってくるかを調べている。

たとえば、あるゾーンの打球の合計が300個、そのうち遊撃手以外がアウトにした打球が180個、遊撃手がアウトにした打球が90個、ヒットになった打球が30個だとすると、遊撃手以外が12球団の平均的な守備力を有していると仮定した場合、そのゾーンの打球のうち60%は遊撃手以外がアウトにしているため、遊撃手はアウトにする機会がないと考えられる。ある球団の遊撃手が守っているときに、同じゾーンの打球が20個、他のポジションがアウトにした打球が10個、その遊撃手がアウトにした打球が3個、ヒットになった打球が7個だったとする。このとき遊撃手がアウトにできる可能性があった打球は20個-10個で10個、そのうち3個をアウトにしていることからすると、この遊撃手がアウトにできる可能性があった打球の30%をアウトにできたということになる。

次にこの遊撃手が守っていたときの、他のポジションの守備力が12球団平均と同じだった場合には数値がどのように変わると期待できるかを考えていく。他のポジションの守備力が12球団の平均程度であると仮定すると、このゾーンの打球の60%を他のポジションが処理することになる。そうすると、この遊撃手が守っていたときに飛んできた同じゾーンの打球20個の60%である12個は他のポジションが処理してしまい、残りの8個がこの遊撃手が処理できる可能性があった打球と考えられる。そして、この8個の打球をこの遊撃手は30%の割合でアウトにできたと考えられるから、8個の30%の2.4個をアウトにでき、残りの5.6個がヒットになったと考えられる。

実際の数値では、3個の打球がアウト、7個の打球がヒットとして守備範囲得点が計算されることになるが、他のポジションの守備力を12球団平均と仮定した場合の数値では2.4個の打球がアウト、5.6個の打球がヒットとして守備範囲得点を計算していくことになる。これと同じ計算を全てのゾーン、全ての遊撃手について行い、実際の守備範囲得点と比べた結果、次のようになった(表4−2)。

11人中5人の遊撃手が補正を加える前と後とでの差が0.1点にすら満たず、全ての遊撃手でその差は±1点以内に収まっている。これまでも見てきたように、他のポジションと守備範囲が重なり合うような打球では、守備範囲得点の差はあまりつかない。その上に、他のポジションの守備力が優れていても劣っていても、その影響を排除する仕組みがUZRには備わっているため、さらに補正を加えたところで、さしたる差は生まれないと考えられる。

実際に計算してみた結果からも、UZRの守備範囲得点においては、隣のポジションの守備力の影響は存在するとしても、無視できる程度に過ぎないといえる。

野球の構造から考えた推測

以上の結果は次のような野球というゲームの構造からも推測できる結果ではある。仮に隣のポジションの守備力によって、あるポジションの処理できる打球の数が大きく変化してしまうという場合、野球の試合ではどのようなことが起きていると考えられるだろう。複数のポジションの守備範囲が重なり合うゾーンが広いということは、それだけ守備側にとっては無駄が大きいということになる。ある打球を処理する(捕球して、場合によっては送球する)選手は1人いれば十分。2人以上いてもアウトが2個とれるわけではない。そのようなことは守備側にとっては望ましいことではなく、2人以上の守備範囲が重なるくらいなら、なるべくその重なりを少なくして、フィールドの隅々まで打球を処理できるように、野手を散らばらせるのが最善ということになるはずだ。それでもなお、複数のポジションの守備範囲が重なる範囲が広いとすれば、なるべく重ならないように野手を配置してもなお守備範囲が重なってしまうということになり、それはフィールドに飛んだ打球の大部分がアウトにされてしまう状況ということになる。そのような状況になると、ほとんど本塁打か四死球でしか出塁できないことになる。そうした試合を楽しめるかどうかは別として、現代の野球からすれば極めて異質な状況といえるだろう。複数のポジションの守備範囲が重なってしまっていて、余計な守備の穴が生まれるような守備シフトは淘汰されるだろうし、フィールドに飛んだ打球のほとんどがアウトになってしまうという状況も起きていないことからしても、複数のポジションの守備範囲が重なり合うゾーンが広く、隣のポジションの守備力によって、あるポジションの処理できる打球の数が大きく変化してしまうということは考えがたいのだ。

以上のように考えても、納得できない人もいるかもしれない。あるポジションの選手の守備範囲が狭いために、そのゾーンをカバーするために隣のポジションの選手が守備範囲の狭い選手のポジション側に寄って守らざるを得ないために、反対側のゾーンの打球をアウトにできる割合が下がってしまっているケースもあるのではないかという意見も見かける。実際にこうした発想に従って、シフトを決める選手や監督はいるかもしれない。

しかし、そもそもそのようなシフトの決め方は好ましくない。これまで見てきた結果からも、どんなに守備範囲の広い野手だとしても、隣のポジションの守備範囲の大部分に重なるほどの広大な守備範囲の野手はまずいない。どんなに遊撃手が優秀でも守備範囲の狭い三塁手のカバーをすることなどほぼできないのだから、遊撃手が本来の守備位置より三塁側に寄るとか、三塁手が三塁線に近づくとか、そのようなことをしても、かえってアウトにできる打球の数が減ってしまうという結果になることが見込まれる。それぞれのポジションの守備範囲は、それぞれほとんど独立しているといえるのだから、内野手の3人以上を片側に寄せるような極端な守備シフトをとるような場合を除けば、それぞれのポジションが最もアウトを取りやすい位置で守れば良いのであり、選手や監督の不合理な選択を前提として、指標に難癖をつけるのは良いことではない。

市川 博久/弁護士 @89yodan

DELTAデータアナリストを務める弁護士。学生時代、知人が書いていた野球の戦術に関する学術論文を読み、分析に興味を持つ。 その後『マネー・ボール』やDELTAアナリストらが執筆したリポートを参考に自らも様々な考察を開始。

『デルタ・ベースボール・リポート7』などリポートシリーズにも寄稿。動画配信サービスDAZNの「野球ラボ」への出演やパシフィックリーグマーケティング株式会社主催の「パ・リーグ×パーソル ベースボール データハッカソン」などへのゲスト出演歴も。球界の法制度に対しても数多くのコラムで意見を発信している。