前回は

『能力が「極めて高い投手」vs「極めて低い打者」であってもバントは有効ではないのか?』について検証を行った。この記事では能力が「極めて高い投手」vs「極めて低い打者」の対戦でかつ、得点期待値ではなく得点確率で見た場合のみ、ヒッティングさせるよりバントさせるほうがよいという結果が出ている。しかしこの検証には見落としている点がある。それはバントを試みたものの打席の途中でヒッティングに切り替えることがそれなりに存在することだ。

なぜバントからヒッティングに切り替えたケースを考慮しなければならないのか

今回はこれまで考慮できていなかった、打席途中にバント企図をやめヒッティングに切り替えたケースも含め、バントの有効性を検証していく。典型的には2ストライクと追い込まれた場合に、スリーバント失敗の危険を考えてヒッティングに切り替える場合だ。こうした場合も、打席結果としてはバントをしなかった場合に分類される。そういった意味でこれまでの検証はバントの機会を適切に考慮できていなかった。今回はこれを考慮できる投球単位のデータまで掘り進めて検証を行う。

対象は前回の記事同様、無死一塁のケースである。打者・投手は能力によってグループ分けを行っている。グループ分けには前回の記事同様打者・投手ともに打撃指標wOBAを用いた。

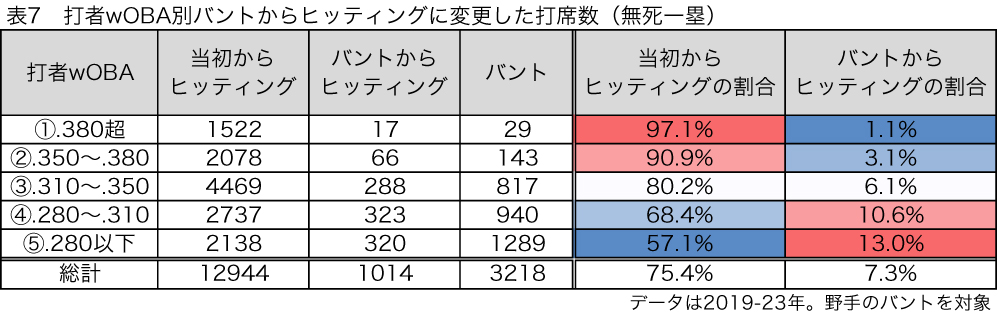

まず打席の途中で一切バントをせずに、当初から最後までヒッティングをしていた打席数を調べた結果は次のとおりだ(表7、表8)。

打席当初から最後まで一貫してヒッティングだった打席数は全体の75%程でしかない。また、ヒッティングのうち、バントからヒッティングに切り替えた割合も7%程度は存在するようだ。

また打者の能力が低く、投手の能力が高いほど、当初からヒッティングだった割合は低くなり、バントからヒッティングに切り替えることも多くなっている。⑤の打者wOBAが.280以下のグループでは当初からヒッティングの割合は60%に満たず、バントをするか、バントからヒッティングに切り替えた割合が40%を超えている。

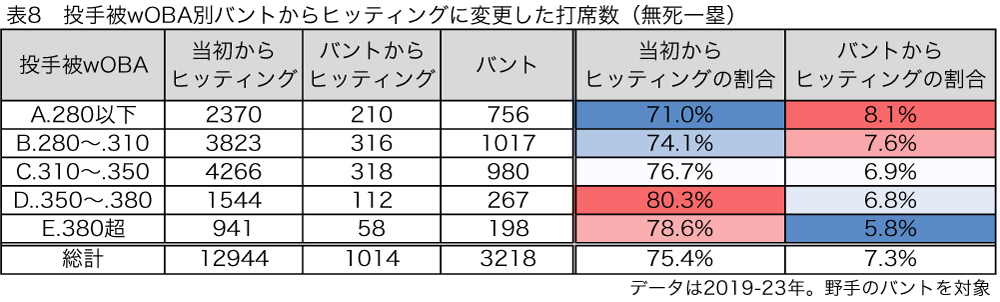

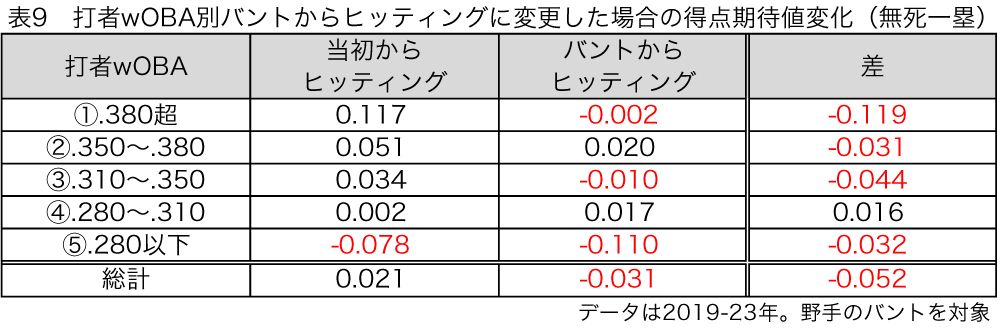

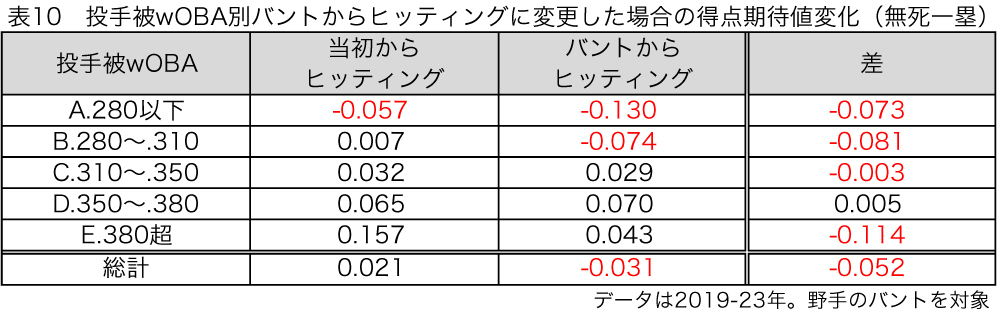

では、当初からヒッティングだった場合とバントからヒッティングに切り替えた場合で得点期待値はどのように変化しているだろうか(表9、表10)。

打者のwOBAでは④.280を超え.310以下のグループ、投手の被wOBAではD.350を超えて.380以下のグループのみ、バントからヒッティングに切り替えた場合の方が良い結果となっているが、それ以外はいずれも当初からヒッティングの方が良い結果となっている。

バントからヒッティングに切り替えるのは、バントを試みた結果、打者に不利なカウントになってしまったためにやむなくヒッティングに切り替える場合が多いため、ほとんどの場合で当初からヒッティングの方が良い結果になっていると考えられる。

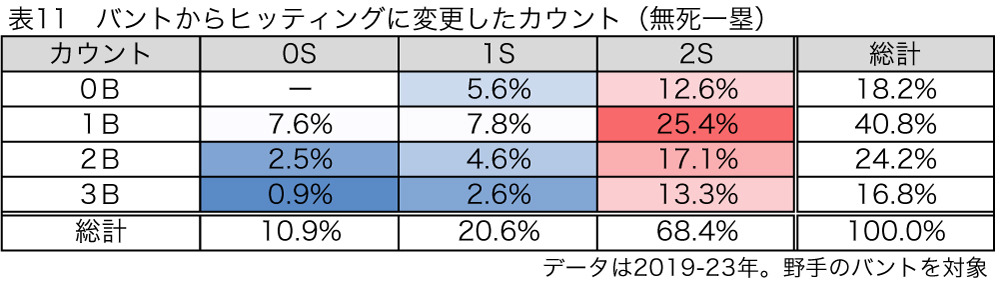

実際にバントからヒッティングに切り替えたカウントを見てみると(表11)、2ストライクと追い込まれてから切り替えたケースが全体の68.4%と大多数を占めており、ボール先行カウントで切り替えているのは、3ボール2ストライクを除くと18.1%に過ぎない。バントを試み、カウントが悪化してからヒッティングに切り替えていることが多い。

こうした結果からすると、打者の能力が低いほど、投手の能力が高いほど、バントでカウントを悪化させてやむなくヒッティングに切り替えた場合も多いと考えられる。

打席の最後の場面のみに着目すると、このようにバントの結果、ボールカウントが変化したことを正当に評価することができない。特に打者の能力が低い、投手の能力が高いといったヒッティングに期待できない場合ほど、バントを試みてカウントを悪化させてからヒッティングに切り替える場合も多くなることから、こうしたボールカウントの変化を考慮する必要性は高くなる。

投球ごとの得点期待値、得点確率の変化から見たバントの有効性

そこで今回の検証では、得点期待値や得点確率の変化を1打席ごとではなく、1球ごとに調べていくことで、この問題の解決を図った。2019年から2023年までの試合のデータをもとにして、塁上の走者、アウトカウントのみならず、ボールカウントも含めて全288の状況(走者状況8通り×アウトカウント3通り×ボールカウント12通り)での得点期待値、得点確率を算出。打席ごとに調べたときと同様にプレイ前後での得点期待値、得点確率の変化の平均をバントをしたorしなかったときで比較していく。

まずは検証に入る前に投球単位でのバント企図率を見ていく(表12)。

傾向自体は打席単位で見た場合と比べて変化はない。打力の低い打者ほど企図率が上昇する。打席単位で見た場合(表1)に比べバント企図率が全体的に下がっているように見えるのは、バントの構えをすると、投手はストライクゾーン内に投げ込む傾向が強くなるなどの理由により、バントを試みた打席の方が少ない投球数で終了するためだ。

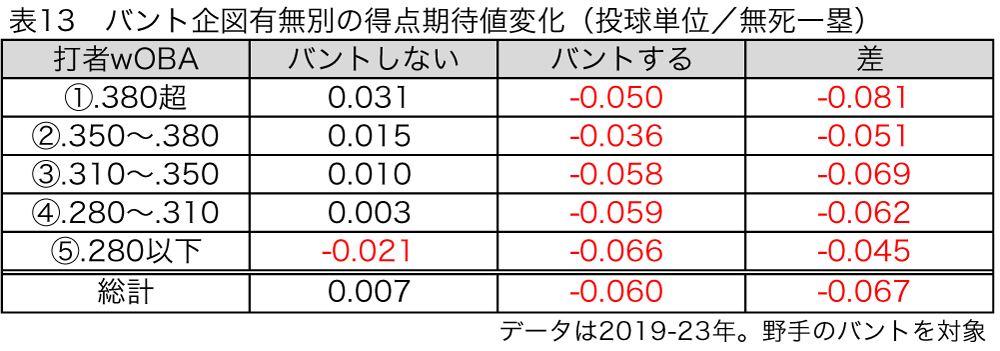

では、得点期待値の変化から見ていく(表13)。

なかば分かっていたことだが、打席単位で見た場合と同様に全てのグループでバントをした方が得点期待値が下がっていることがわかる。打席単位のデータ(表2)と見比べると、バントをするorしないときの差が縮まっているようにも思われるが、そのように見えるのは打席単位で得点期待値の変化を見ているか、投球単位で得点期待値の変化を見ているかの違いによるものだ。

例えば、無死一塁から3球続けてバントを試みて3球目でバントを決めて1死二塁にしたとする。打席単位で得点期待値の変化を見ると無死一塁の得点期待値から一死二塁の得点期待値を引いた差がそのまま反映されるのに対して、投球単位で得点期待値の変化を見ると同じ得点期待値の差が3分の1になる。

このため、投球単位で調べた結果からすると、バントをするorしないときの差は小さいと解釈することは明確に誤りだ。

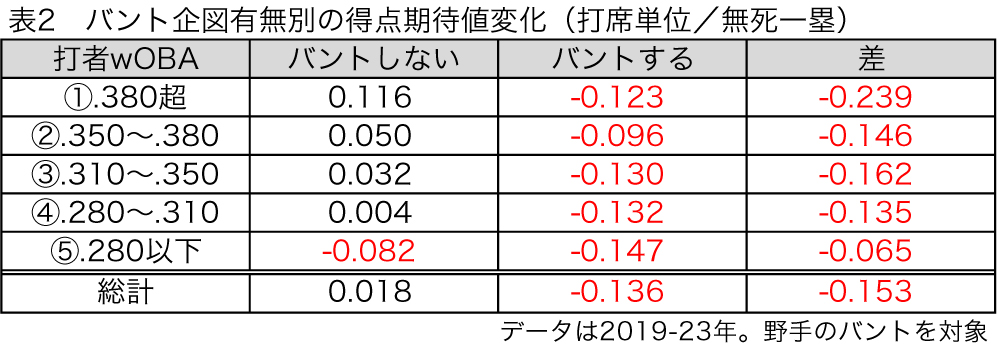

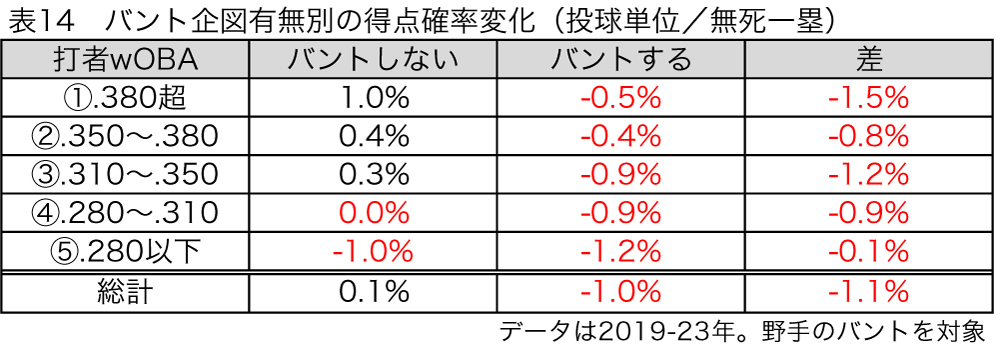

続いて、得点確率の変化を見ていく(表14)。

打席単位で見た場合と異なり、全てのグループでバントをした方が得点確率が下がっている。打力が最も低いwOBAが⑤.280以下のグループでもわずかではあるが、バントをしたときの方が得点確率の下げ幅は大きい。

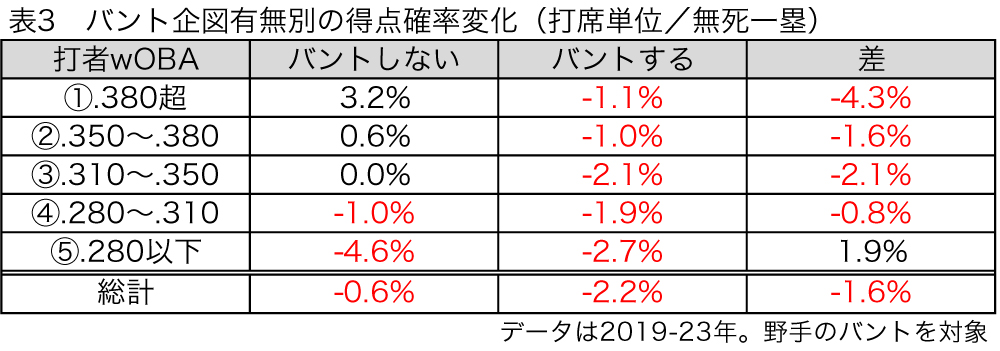

前回の検証記事ではwOBAが⑤.280以下のグループでは、バントをしたほうが得点確率で高い結果が出ていた(表3)。しかしこうした能力が低い打者ほどバントでボールカウントを悪化させてヒッティングに切り替えることも多い。このような打席をバントをしなかった打席として集計したために、見かけ上はバントが有効と思われる結果になっていたに過ぎなかった。打席単位ではなく投球単位で見ることで、極めて打力の低い打者の得点確率で見ても、バントが有効ではない結果が出ている。

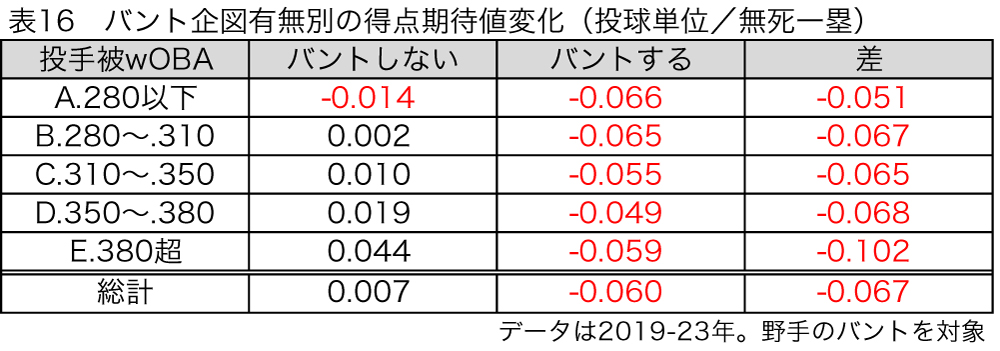

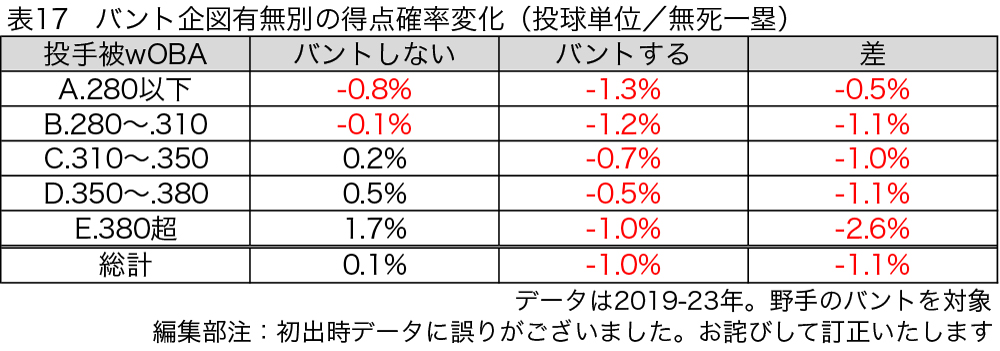

次に投手の能力に着目して同様に見ていく(表15、16、17)。

投手の能力に着目して調べた結果、最も能力の高いグループ(A)が相手であってもバントをした場合の方が、得点期待値、得点確率ともに下がりやすいという結果になった。

打席単位ではなく投球単位に見ていくと、能力が極めて低い打者、高い投手であったとしても、得点期待値はもちろん得点確率的にもバントをしない方が良いといえる。

本当に無死一塁からのバントに有効な場面はないのか

打者及び投手の能力をかなり限定してもバントをした方が良い場面は見つからなかった。しかし、打者の能力が低く、投手の能力が高いといった双方の条件を兼ねる場合であれば、バントが有効となる可能性もあるかもしれない。以前もこの検証は行ったが、今回は打席単位ではなく投球単位での検証である点が異なる。

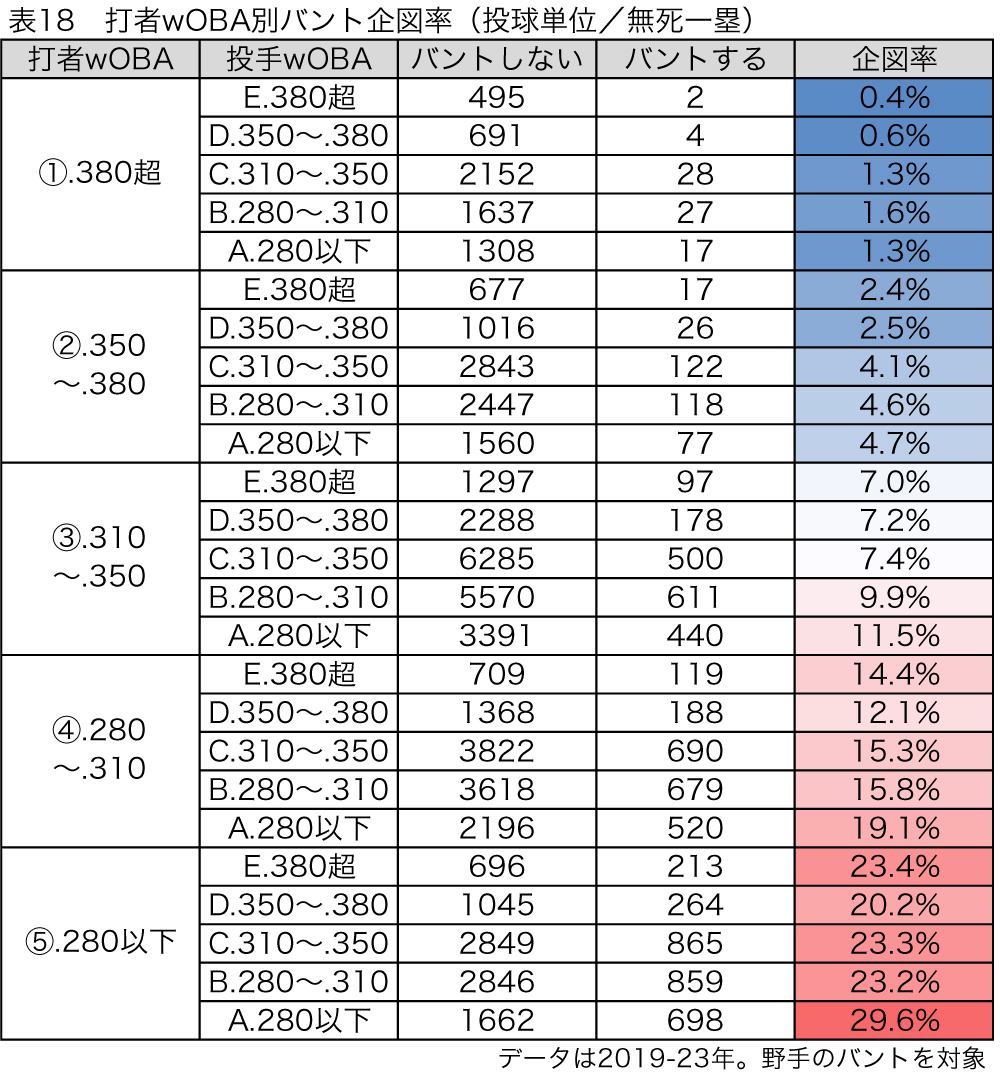

まずは打者のwOBA、投手の被wOBA双方を用いてグループ分けを行い、それぞれのバント企図率を調べていく(表18)。

打者の能力が低く、投手の能力が高いほど(表の下に向かうほど)バント企図率は高くなっている。打者のwOBAと投手の被wOBAがともに.280以下(⑤&A)の場合、全投球の30%近くでバントが試みられている。細かな条件を付け加えたことで、打者のwOBAが高いグループではバントを試みた投球の数が極めて少なくなってしまっており、これまでの結果からも打者の能力が平均以上の場合にはバントが有効になるとは思えないため、打者のwOBAが.280を超え.310以下と.280以下にあたる④と⑤のグループを対象に、投手の被wOBAが変化することでバントが有効な場合があるか調べていく。

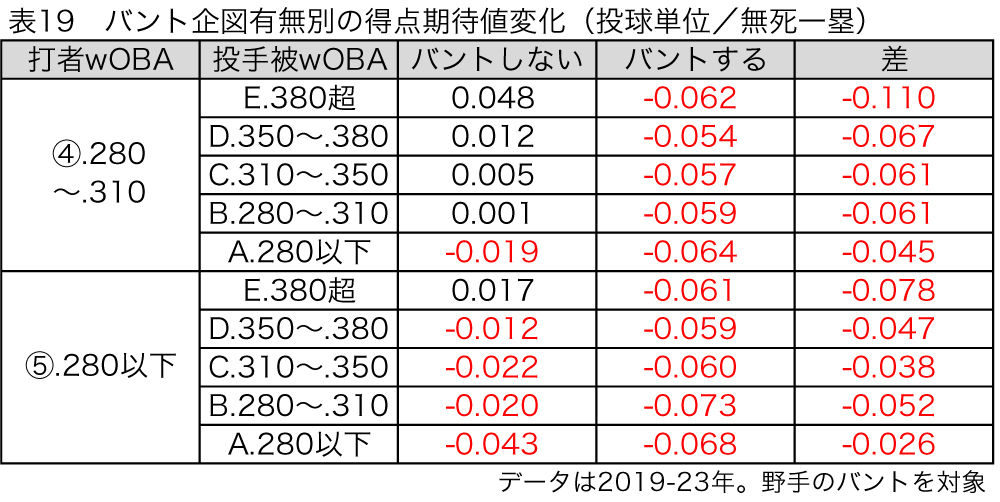

まずは得点期待値の変化を見ていく(表19)。

得点期待値を基準とすると、打者のwOBA、投手の被wOBAがともに.280以下(⑤&A)であってもバントをしたときの方がより得点期待値が低くなっている。得点期待値的にはここまで条件を限定しても、バントは有効とはいえない。

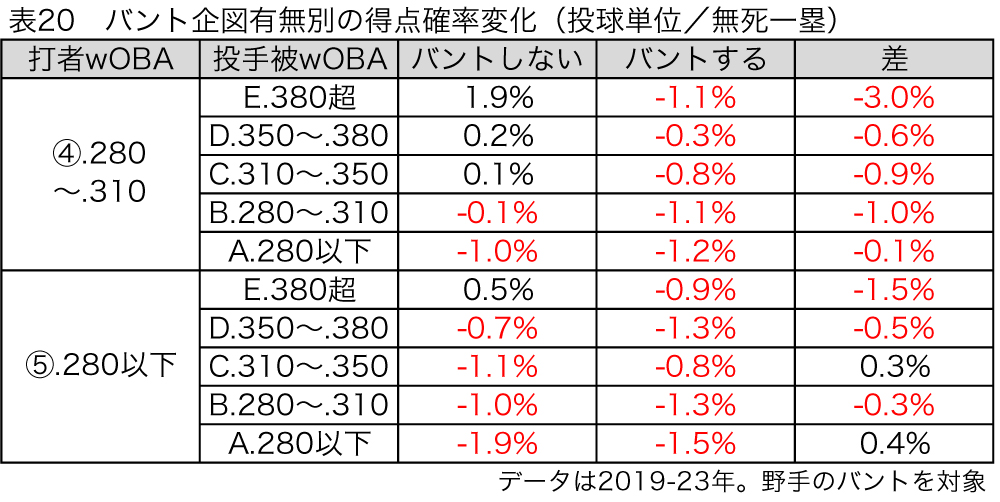

では、得点確率の変化を見るとどうなっているか(表20)。

得点確率を基準とすると、バントをした場合にはいずれの場合も得点確率は下がっている。しかし、打者のwOBAが.280以下で、投手の被wOBAが.310を超え.350以下(⑤&C)か、A.280以下(⑤&A)の場合には、バントをしなかった方が得点確率が大きく下がっているため、バントをした方が得点確率の低下を抑えられるという結果になった。

それでも有用な場面はわずか。現実的にバントが有用な場面は見つからない

このような結果からすると、打者の能力が極めて低く、投手の能力も極めて高いときで、かつ得点期待値を度外視してでも得点確率を高めた方が良い場合には、バントを選択することが有効ということになる。極めて限定的な状況であるが、無死一塁からでもバントが有効な場面というのは存在するとはいえる。

ただし、「打者の能力が極めて低く投手の能力も極めて高いとき」は、全体の中で見たときほんのわずかに過ぎない。逆に言うならば、それ以外の場合は、2点以上の得点を捨てるべきでないときはもちろん、1点だけを取りに行く場合であってもバントをさせてはいけないということだ。

また、「得点期待値を度外視してでも得点確率を高めた方が良い」、つまり「複数得点ではなくどうしても1点が必要」という場面は、野球の試合においてほとんど存在しない。9回以降の裏で同点の場合など数えるほどしかない。それ以外の場面は基本的に得点期待値で考えるべきだ。そして当然ながら得点確率を重視する場合には、打力が極めて低い打者にはバントすらさせずに代打を出すという選択肢の方が良いことも多い。

セイバーメトリクスにおいてバントが有効な場合は極めて限定的とされてきた。そんな中、今回の検証では客観的な裏付けがあるものではおそらく初めて有効な場面を具体的に見つけることができた。しかしこうした場面が1シーズンのうちにどれほど現れるのかを考えると極めて少ないだろう。そう考えると、今回の検証によってバントの有用性が新たに見出されるような意味ある発見とはいえないかもしれない。ただバントが有効な場面が明確になったことで、不毛な論争にも進展があるだろう。

続きはこちらから『スリーバントやピンチバンターは有効な戦術なのか?』

市川 博久/弁護士 @89yodan

DELTAデータアナリストを務める弁護士。学生時代、知人が書いていた野球の戦術に関する学術論文を読み、分析に興味を持つ。 その後『マネー・ボール』やDELTAアナリストらが執筆したリポートを参考に自らも様々な考察を開始。

『デルタ・ベースボール・リポート6』などリポートシリーズにも寄稿。動画配信サービスDAZNの「野球ラボ」への出演やパシフィックリーグマーケティング株式会社主催の「パ・リーグ×パーソル ベースボール データハッカソン」などへのゲスト出演歴も。球界の法制度に対しても数多くのコラムで意見を発信している。