イグノーベル賞を受賞したある実験

まずこの動画を再生し、映像内の指示に従ってみてほしい。

結果はどうだっただろうか? この実験については後述する。

2016年も日本人にノーベル賞が与えられた。これで3年連続である。昔から受賞は理系分野で続き日本のお家芸めいた観すらある。ただし、経済学賞などはいまだに1人の受賞もなく、この面での我が国の後進性を表しているように見えるのは残念だ。

で、このノーベル賞授賞式をテレビで見てどうしても思い出すのがイグノーベル賞のこと。ウィキペディアによれば「人々を笑わせ、そして考えさせてくれる」発明や研究に対して与えられる賞である。過去には「ミステリーサークル」の作者(物理学賞)や、「足の悪臭の原因となる科学物質」の研究者(医学賞)などが受賞しており、日本人の受賞者も多く最近では「バナナの皮が滑る理由」について研究した人々(物理学賞)などが受賞している。研究テーマを並べただけで趣旨が想像できそうな賞である。

この賞を受賞した発明の中で、最も商業的な成功を収めたものとして日本産の「カラオケ」がある。詳細を調べたところ2004年に平和賞を受賞していた。20世紀中に受賞しているものと思い込んでいたため大変意外であった。そして、さらにウィキペディアを読み込んでいると、もうひとつ意外な発見があった。真面目な研究内容としてもおなじみであろう先ほどの動画「見えないゴリラ」の研究が、この年心理学賞を受賞している。偶然とはいえ、イグノーベル賞大豊作の年だ。

「見えないゴリラ」が教えてくれる錯覚

さて、この「見えないゴリラ」の研究であるが、心理学に関連する実験・研究としては非常に有名で、広く一般にも知られたものであり、現在でもウェブ上で数多くの動画を見ることができる。手法がユーモラスで、被験者の精神的衝撃があまりにも大きいためにイグノーベル賞を受賞したが、実験内容はいたって真面目なものである。

動画を見ることができない人に実験の内容を説明すると、被験者はある映像を見せられる。画面上では白いユニフォームと黒いユニフォームを着た2つのバスケットチームがゴチャゴチャと入り乱れた状態でパスの練習をしている。被験者は、この映像を見て黒いユニフォームのチームのパスは無視して白いユニフォームのチームのパスを数えるよう要求される。入り乱れているので、数えるのに集中力を要求されるが、ほとんどの人は正解か正解に1本過不足がある程度の答えは出せるようである。なお、もともとの実験は30本くらいのパスを数えるものだったそうである。

しかしこの実験、パスの本数を数えさせることは仕掛けに過ぎず、実験の本筋は別のところにあった。なんと、両チームが練習している最中にゴリラの着ぐるみを着た人間が、人が入り乱れている真ん中を横切っているのである。このゴリラ、右からゆっくり歩いてきた上に画面の真ん中でカメラの方を向いて胸をドスドスと叩き、また何事もなかったかのようにゆっくり歩いて画面左へと消える。ゴリラの出場シーンはおよそ9秒だそうである。

動画を見終わった後、被験者は「何か変わったことに気がついたか?」とか「選手以外に特に目についたものは?」と質問される。この結果、職業や学歴、年齢といった条件にかかわらず、被験者がどのような集団であれなぜか約半数はゴリラの存在に最後まで気がつかないそうである。ところが、ゴリラの話をした後でこの動画を見れば見落とすことはまずない。

私がこの実験で最も興味深かったのは、ゴリラに最後まで気がつかず、実験後に説明を受けた後で動画を見た被験者の感想である。あまりにも鮮やかな(マヌケな)自分の見落としにショックを受ける者。最初に見た動画と2回目に見た動画は違う映像であると主張する者。それは非常に興味深く、本心からゴリラがいなかったと信じている様子が見て取れた。

実験の成果として重要なのは、あるひとつのことに集中していると、それ以外のことにはほとんど注意が向かない状況が起こり得ること。もうひとつは起きると予期していない事実に関しては、何かが起きていても気がつきにくいこと。それを予期している場合とでは、結果は全く異なってくる。

語られていない、投球フォームにおける「見えないゴリラ」

近年のウェブ上では、かつては考えられなかったような貴重な動画に出会い驚かされることがある。私が死ぬまでに、動く姿を見る機会はあるまいと思っていた選手の動画に出くわしたり、過去の大選手の現代の選手との思わぬ違いに驚かされたり。1965年のワールドシリーズ第7戦、ミネソタ・ツインズ対ロサンゼルス・ドジャースの決着戦もそうである。ジム・カート(元・ツインズなど)と中2日のサンディ・コーファックス(元・ドジャース)両左腕が先発する垂涎の黄金対決。試合自体も興味深かったが、しばらく見ているうちにコーファックスのフォームがおかしいことに気がつく。コーファックスはプレートを真上から踏んで投げていたのだ。今はそうした投手は少数派である。

最初にプレートを踏んだ後、動作の途中で軸足の位置を直してピッチャーズプレートの前に足を添える形にするのが、現代の通常のスタイルである。相手のカートはそのようなフォームで投げている。コーファックスは、最初に置いた足を動かさず一連の動作でそのまま投げる。彼は最初、ガコンとプレートの真上を踏む。正確に言うとわずかに軸足(左足)の親指あたりがはみ出している感じだが、ここからコーファックスは足を置き直さず、このまま一連の動作で投げ込むのだ。

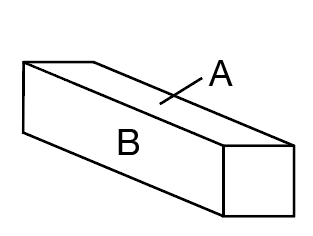

プレートは立体が地面に埋まっている形だが、六つの面のうち空に向いた面をA面、本塁方向へ向いた面をB面とする。コーファックスはワインドアップを始め、右足を上げて左足一本でA面の真上に片足立ちの状態になり、ここから前方へ体重移動を始める。それとともにプレートを踏んだ左足も倒れ込む方向へと向かい角度が変わってくる。右足のステップを地面に下ろす直前には軸足はA面とB面の間のへりに斜めに立った状態になる。やがて軸足の裏はヘリを越え、右足を地面につく頃には軸足裏はB面に正対している。投げる瞬間にはB面をまるで陸上競技のスターティングブロックのように蹴り出し、前方へと体重移動する推進力として使っている。

現代の投手を見るとき、これはかなり珍しい投げ方であろう。今の日本でこんな投げ方をしている投手はあまり見ない。グラウンドの土質が昔とは変わってきており、マウンド前が掘りにくくなっている事情もある。動画ではっきり見えるだけでも菅野智之(読売)や黒田博樹(前・広島)、大谷翔平(日本ハム)や杉内俊哉(読売)といったあたりもプレート前に軸足を添えた状態から踏み込む足を上げている。

コーファックスの投げ方はかなり変わったものと言えるだろう。ただし全く淘汰された投げ方なのかと言えばそうとも言えない。コーファックスほど極端ではないが、今でもプレートのへりに足裏をかけることによってそれを前進運動のための支点にしている投手は少数派だが存在する。例えば前田健太(ドジャース)がそうである。スロー動画を見ていると、前田の右足は左足が地面につく直前までプレートの上にある。このため、軸足の向きも他の投手とは少々異なっている。

コーファックスに戻ると、このことに触れた文章にはお目にかかったことがない。通常、投手の技術論といえば「腕の振り」「ボールの握り」「腰のひねり」といったようなところがよく紹介されているところである。しかし、このような投げ方があるというのは技術論の入り口のところで全く異なる2つの手法があることを意味し、どちらのやり方でも生き残るルートがあることを意味している。他の技術論とは異なり、取り残された技術論になっているのかもしれないが、少なくともメディアの情報の中では「見えないゴリラ」の立ち位置にあるのかもしれない。

スピードガンの歴史における錯覚

似たような例に、大学などで取り上げられる野球に関する理科的な研究が挙げられる。特に空気中の物体の運動を研究するため変化球の変化の仕方を解析したり、投球の空気抵抗による減速を研究するものなど。要するに投本間の運動に関するものだ。これらの多くは運動距離を18.44mとして研究している。運動距離が過大であるため、変化を過大に見積もってしまう。実際のところ、投手の手を離れてバットがボールを捉えうる範囲までの距離は間違いなく16m台だ。超高速度撮影が一般化して以来、打者がボールを打っている地点は、過去に思われていたよりもかなり前であることが判明している。ステップの大きなタイプの投手と、前の方で捉えようとするタイプの打者が対戦する場合、16mそこそこの場合もあり得る。毎日のように、目の前でプロの投手は素人とは比較にならないような豪快なステップでボールを投じている。また、ボールが手から離れるまでプレートの上に突っ立ったままの投手など見たことがないはずなのに。ルールで定められた18.44mなる数字が「見えないゴリラ」のパスの役割を果たしている。

ただ、そのことによってこれらの研究がすべて灰燼に帰すわけではないことにも注意が向けられるべきであろう。昭和40年頃、アイモ改造機という映画用のフィルムカメラを使った機械で投手の球速を計測しようとした技術者も、最初はこのワナにはまったようである。しかし映像を毎日見ていればやがては気がつく。途中で気がつき修正を図ったが、電磁波を使い球速を計るスピードガンが登場・普及した結果、大がかりで手間のかかるこの計測は行われなくなった。しかしこの考え方は形を変え、完成形となってMLBの多くの球場で導入されることとなった。約半世紀の時を経て、最初のアイデアが生かされる時が来たのだ。野球の世界でも、先人の経験の蓄積や、失敗についての反省が技術向上につながっているという点で似たような事情が見られる。失敗なしで大きなイノベーションは得られないのだろう。

「反発力」に全てを背負わせた結果起きたこと

1980年のNPBで「ラビットボール」に端を発する騒動があったことをご記憶の方は多いだろう。極端に飛ぶボールが使用されたことで本塁打が激増し乱打戦が頻発。これを重く見たコミッショナーが反発力検査を行い、翌年標準的な反発力の範囲を定め通達することによって試合内容を落ち着かせた。このときに出されたコメントが「ボールの反発力を許容範囲内に収めるように(0.41~0.44を適正な範囲とした)」というものであった。

野球界全体でのこの「幼児体験」の威力は絶大だったようである。この時代では反発力以外の部分にまでは踏み込めないため、このような決定となるのはやむを得ないのだが、このときの「コミッショナーが打球の飛び方の条件を反発力と規定した」かのような伝わり方は、関係者からファンに至るまで先入観を植えつけてしまったように思う。

ボールは「よく飛ぶ年代」と「そうではない年代」にランダムに分かれている。断続的に訪れる「やや飛ぶボールの年代」に入ることがあるのは当然である。この時代に見ているファンは自分の見た範囲で、完璧な本塁打とは思えない打球に出会ったときーー特にそれが相手チームの打球であったときーー不満を抱くのは当然であろう。しかし面白いことに、過去にこのような状況が訪れたとき、それは例外なく反発力のせいにされてきたようである。

①「あ、打ちそこなった、と思った打球が予想外に伸び、ぎりぎりフェンスの向こう側に落ちた」

②「フラフラと力なく上がった打球がなかなか落ちてこず、思っても見なかったホームランに」

③「ライナー性の打球がよく伸びる。なかなか落ちてこずよく本塁打になっている」

④「明らかに米国製のボールの方が飛ばない。反発係数では日本の方が下回っているそうだが検査結果に疑念」

もっと多くの種類があるのだが、上のような筋の話が、ウェブ上でもメディアでもよくなされていた。そしてその後に「反発力検査が厳格に行われているのかどうか検証が必要だ」といったような方向へと話が進む。

これはちょっと面白い流れである。人が上記のようなことを発信するとき、実物の該当する本塁打を見ている。その上で①から④のような表現をしているわけだが、野球の常識を一歩離れればこれらはすべて空力面での特徴を表している。このことは一歩離れれば中学生や高校生でも理解できることであろう。そして自分自身も「これは空力のせいである」という文章を何度か書いていながらも、ついつい「反発力検査の厳格な実施」の方に頭が行ってしまう。

これらはラビットボールにまつわる騒動という体験によって、「反発力」が「見えないゴリラ」の実験におけるパスの役割をし、それ以外の条件がゴリラの位置に入ってしまっているかのようである。

実際のところは「反発力が低く、初速が抑えられる代わりに空気中の運動の減速が小さい」日本のボールと、「日本のボールより反発力がやや高いため初速は高めだが空中での減速が大きい」MLBのボールで、飛距離などはあまり変わらないことが実験で判明している。しかし反発力に偏った情報が支配的に流れる時、NPBがボールが飛びすぎる状況に直面した際には、反発力低下に舵を切らざるを得ない。結局、空気中の減速部分までを反発力の力だけで再現させるような運用がなされたことで、かなり無理な環境がつくられた。これが2011年からの2年間である。しわ寄せはインプレーの大半を占めるゴロやライナー、日常的な外野フライの方に来てしまった。全般的な打球の初速が低くなりすぎ、プレーのバリエーションや試合展開を乏しいものにしてしまった。この後、NPBでもようやく反発力以外の部分に目が向いてきたようで、福岡工業大学で行われた実験などで、この「反発力以外の条件による飛び方の相違」は徐々に明らかにされつつある。

最後に、野球のルールに「立方体でなく円錐でもなくボールを使え」とある以上、真球度が高く空気中の減速が少ない日本のボールの方が概念的に正しく、工業的にも優れたものであることは忘れてはならない。もしも打球に大きな減速が必要であり、その方がゲームの運用に望ましいと考えるのならば、ルールを変えて備える必要がいずれ生じるだろう。

後編はこちら