ここのところ、金田正一氏、高木守道氏、野村克也氏と、野球を見始めた頃にすでにスターであったレジェンドの訃報が相次いでいる。自分は彼らの全盛期を見て育った直撃世代にあたる。最も記憶に残る最初のスターであったため、翻って自身の年齢も思い知らされているところである。

野村が南海に入団した際のエピソードは真か?

すでに野村克也氏に関しては、訃報とともに一斉に流れた記事が一段落したと思われる。このタイミングで特に同時代に拝見したことも含めて想起してみたい。まず思い出されるのはさまざまな逸話に後からつけ加えられた上書きの形跡の多いことである。

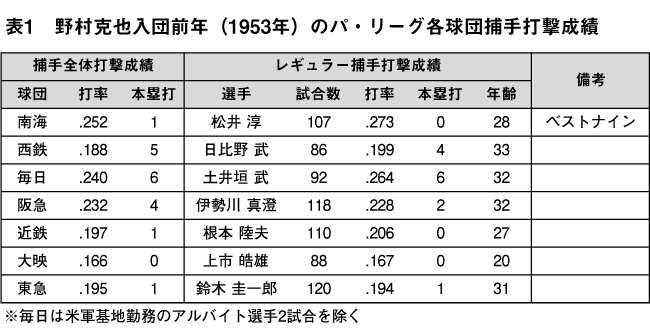

入団時点のエピソードとして伝わっているのが、南海の捕手陣が弱体または高齢化していたところに目をつけてテストを受けたという話。だがこの話にはかなり違和感がある。南海は1リーグ時代から常に優勝を争ってきたパ・リーグ随一の強豪である。当時は各ポジション粒よりの好選手を揃えていた。また競合相手は創設されたばかりで、選手をそろえるだけでいっぱいのチームも含まれている。

この状態で、南海のポジションのうち捕手陣だけがなぜか弱体のまま放置されているというのは考えにくいが、実際はどうだったのだろうか。守備スタッツなどについては入手が難しいものもあるため、クラシックな打率、本塁打だけを挙げるが、それでも明らかに変わった事情が垣間見える。

100打席以上に立ってOPS .600に達したのは松井(南海)と土井垣(毎日)の2人のみ。かなり深刻な結果である。パ・リーグだけを抽出したが、捕手陣全体で1割台が4チーム、本塁打をまったく記録できなかったのが1チーム、1本塁打に留まるのが3チーム。南海の松井が90安打を放ちリーグ最多と、小林誠司(読売)の貧打が気にならなくなるレベルである。

確かに打撃が試合出場における条件のすべてではないが、当時は現代の日本野球ほど捕手に守備の権力や責任が集中している時期というわけでもない。「マイナーリーグ(最高でシングルA級)経験者で捕手もやったことがある」程度の米軍基地兵士のアルバイト選手がNPB公式戦で捕手を務めた時代でもある。捕手というポジションが人材配備の時点で現代とは異なる事情にあったらしいことは分かる。

さて、この一覧を見て、自分がテストを受けに行く立場であれば、手薄だという理由で南海を選ぶだろうか?正直ありえない真逆の選択である。(失策/(刺殺数+補殺数-奪三振))など、守備面において少しでも目安にできそうなデータを見ても、松井が劣っていた形跡はみられず、また28歳とまだまだ衰える年齢でもない。

私がこの時にプロ入りを狙うなら大映か東急あたり、関西在住重視なら近鉄や阪急にもチャレンジできると考えるだろう。年齢層を重視して選択するにしても20代前半の控えはどの球団にもいる。入団時のエピソードはおそらく後から言われたもので、本当の事情はほかにある。

伝聞とは異なる当時の南海のチームカラー

このように、言葉の形で伝えられた情報は事情により異なって伝えられるか、伝わるうちに変質するものである。だからこそセイバーメトリシャンは次代に影響されない客観性を求める。特に現行の試合などに直接関係してこないもの、例えば昔の逸話などファンサービスの形で提供される情報は、発信された時点ですでに虚実入り混じっているものである。自身の失敗談などを少し盛って笑いを取れる話にする、あるいは自身が対面した大選手とのやり取りを、ファンが抱くイメージに沿った形に少しだけ整形するなどはサービスの一環であろう。しかしこのような情報は時に客観的な情報と背反してしまうこともある。

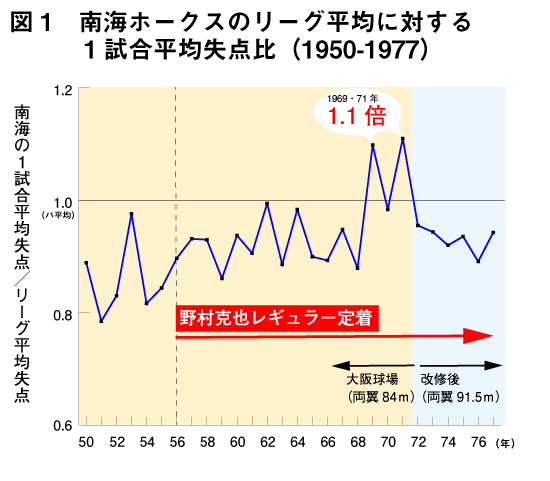

例えば野村が所属していた往事の南海の野球は、「失点を防ぐ・守りの野球」「ミスを防ぐ・緻密な野球」といった内容(ほかの球団でもモットーとする決まり文句?)で語られることが多い。しかし南海のリーグ平均に対する1試合平均失点比(図1)を見ると、野村がレギュラーに定着する以前の1955年までと比べると、定着して以降1956年から1972年の大阪球場の拡張まで悪化傾向をたどっている。1969年と1971年にはリーグ平均に対して1試合平均失点が1.1倍にまで膨らんでしまった。

戦後の1リーグ時代に4シーズン中2回優勝、2リーグになって最初の17年間に9回優勝と、合計21年間に過半数の11回「優勝」を記録した栄光の記録も1966年でストップ。1973年に前後期制ルールを利して日本シリーズに出場しているが、この年の年間勝率1位は阪急である。そして南海は1966年を最後に、身売りまでの22年間で一度も年間勝率1位となることはなかった。

本来、南海のアドバンテージは得点力に求められるべきであった。前述した表1の「捕手全体の打撃成績」をあらためて見ていただきたい。確かに野村の全盛期には各球団これよりいくらか改善されていたとはいえ、攻撃力が最も低いポジションであったことに変わりはない。そこにいきなり競争相手として本塁打王が加わるのであるから、攻撃面に関する影響力は極めて大きいことになる。

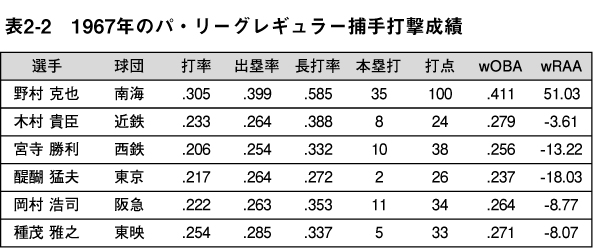

野村フル出場時の例として、南海最後の「年間勝率1位」となった1966年と翌1967年のレギュラー捕手の打撃成績を挙げる(表2-1、2-2)。

wRAA(weighted Runs Above Average)による得点生産で、野村に50点以上の大差をつけられなかったのは1966年の種茂だけ。控え選手の出場が多めだった球団もあり、他球団のほとんどは70得点分相当のマージンを奪われている。

そもそも捕手というポジションは強力な打者を配備しにくいポジションであることは当時から変わりない。切れ目になるはずのポジションが中心打者になることは、それだけで強力打線の形成が約束されたようなものだ。他ポジションで競合チームと互角の陣容を揃えられればそれだけで70点レベルのマージンが得られるのだ。このレベルのマージンはあまりにも大きい。野村の選手としての最大の価値はそこにあったと言える。阿部慎之助や城島健司がいた頃の読売やダイエー・ソフトバンク、そして森友哉がいた2019年の西武を想起してほしい。

しかし1960年代後半以降の南海はこのマージンを生かせなかった。1950年代の勝ち方・戦術にこだわったせいか、技術・スピードに優れたタイプの選手に偏った起用を見せてしまう。小池兼司、広瀬叔功、ブレイザーらの名手を配備しながらも失点阻止能力が悪化。強打の門田博光、クラレンス・ジョーンズが揃ったかと思えば大阪球場のグラウンド拡張工事(両翼84mから91.5mへ)を行ってしまうなど、ちぐはぐな編成により長期の衰退を招いてしまった。

今に伝えられる情報では、いわく「ブレイザーが考える野球を浸透させ」いわく「芸術的な配球で投手の能力を引き出し」といった具合である。野村氏本人もそのような方向性の話をよくされていたようだ。しかし、現実にあったマージンについてはあまり語られることはない。この間は打撃マージンが別の要素で削られて優勝とは遠ざかってゆく年代であった。

飾られた言説がそのまま事実ならこのようなチーム状態の推移にはならないはずだが、実際はそうではない。実業で使用されるPDCAサイクルであればCに当たる執行評価や、このようなチームがより効率的に勝つための方法論については空白状態になっている。このような大きなアドバンテージが消滅するというのはどこかで何かが誤っている。

尾ひれがついた「スペンサー8打席連続四球事件」

野村氏は戦後初の三冠王としてもよく語られる。この話題とセットで語られるのがダリル・スペンサー(元阪急)とのエピソードである。ある年に、野村とスペンサーは打撃タイトルで競り合っていたが、「外国人選手にタイトルをとらせたくない」という日本人投手の偏見のためにスペンサーは8打席連続の四球攻めに遭い、最終的には交通事故によりタイトルを得ることができなかった、というものだ。

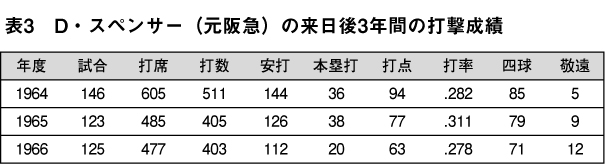

以下の表3は来日後3年間におけるスペンサーの打撃成績である。

四球数を見ただけでは、どれがその「露骨な四球攻め」にあった年なのか判別がつかないのではないだろうか。正しくは2年目の1965年である。この年は8打席連続四球事件があったなどとは思えないほど、ほかの年と変わらぬ平たい四球の出方である。この偶発的な8連続を除けば、打席数、四球数は翌年の1966年と完全に一致する。だいたいこの程度であれば、同時代の強打者である榎本喜八や豊田泰光は同程度歩いているし、 長嶋茂雄に至ってははるかに多い年がある。

おそらくは両チームの間に前段となるやり取りがあって、売り言葉に買い言葉的な展開から相手投手がこの時だけ破壊的な行動に出たものと思慮する。しかしすでにこの1件については尾ひれがついて海外にまで流通してしまっている。実際には当時スペンサーは加齢から故障がかさみ、特に足を痛めていた。事故による欠場がなくとも、すでに夏場にはフル出場できる状態ではなくなっていた、という方が実態に近いようである。

この間の事情は「当時の閉鎖的な投手たちが外国人に打撃表彰タイトルを渡したくないばかりに卑怯な四球攻めをした」とした方が、物語として現代の我々にストンと落ちる。多くの人にとって、自分の理解の中にあるテンプレと一致するから受け入れられるし、流布もする。しかしこのような情報が正しいとは限らないし、事実の方がテンプレに合わせてくれるとは限らない。

野村氏は1980年代以降に、メディアにとりあげられることが多くなった事情がある。特に1990年のヤクルト監督就任以後に、夫人のキャラクターも相まって人気が定着し、野球以外の発言も動画でお茶の間に流れるようになった。併せて現役当時の話も脚光を浴びることになったわけだが、現役時代からのタイムラグの間にかなり情報は変質してしまったようだ。野村氏が立場上しなくてはならないポジショントークに受け手が勝手に尾ひれをつけてしまったような例もある。逸話など、言葉として流通した情報の中にはスタッツから見て当時の原形をとどめていないように見えるものも多々ある。

流通する情報を消費することもファンの楽しみの一つであるが、それはそれとして、複製された情報ではなく客観的なオリジナル保存が重要なのは情報処理の実務と何ら変わるところはない。“math is done”とはビル・ジェイムズ氏の言葉だ。これを「そこで起きたと記録されていることが実際に起きたことなんだよ」と意訳すれば、実業であれ野球であれ変わらぬ教訓となる。