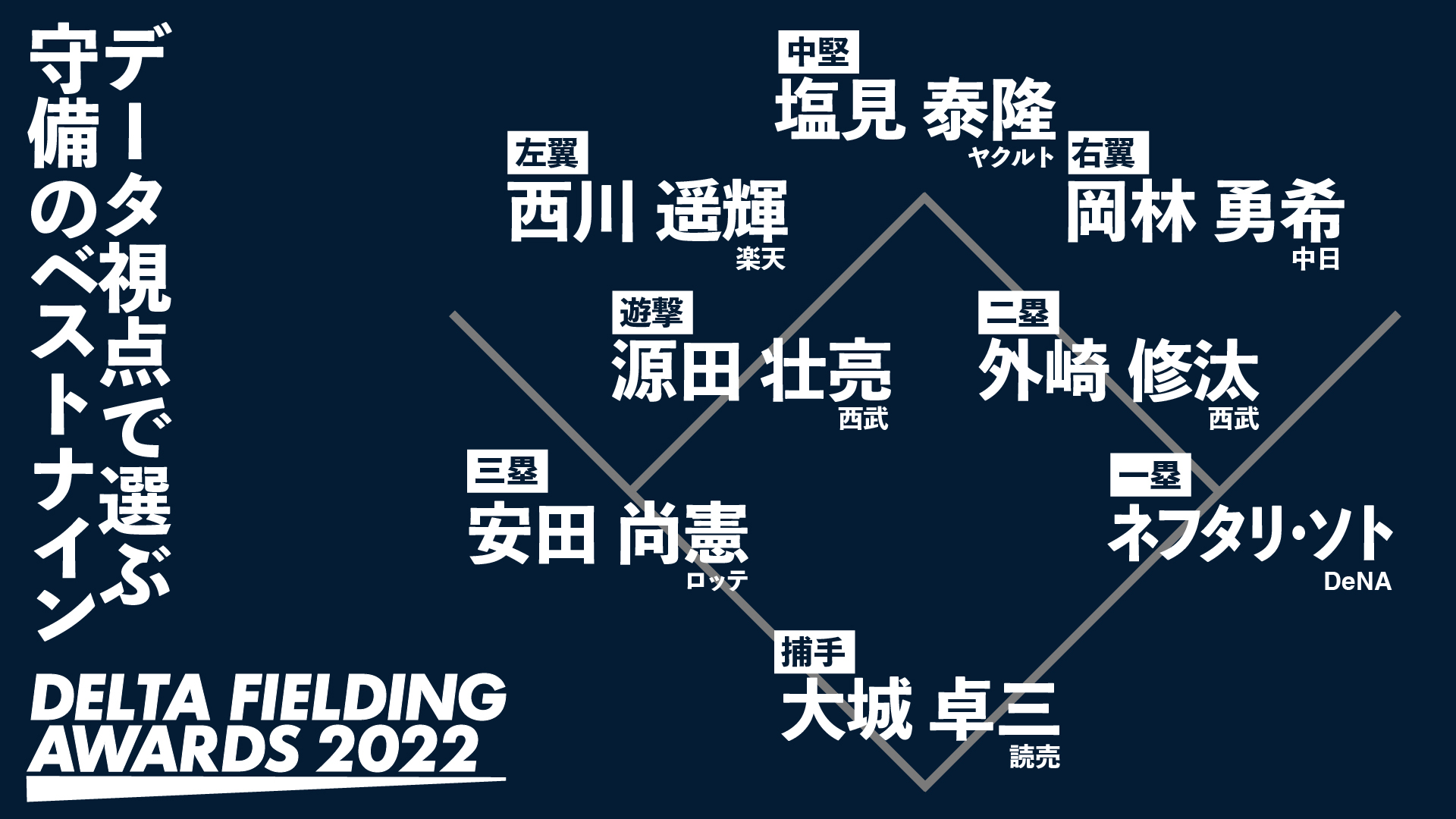

野球のデータ分析を手がける株式会社DELTAでは、先日、データ視点の守備のベストナイン

“DELTA FIELDING AWARDS 2022”を発表しました。ここでは投票を行ったアナリストが具体的にどのような手法で分析を行ったか、またその分析からの感想を紹介していきながら、具体的に分析データを見ていきます。今回は一塁手編です。受賞選手一覧は

こちらから。

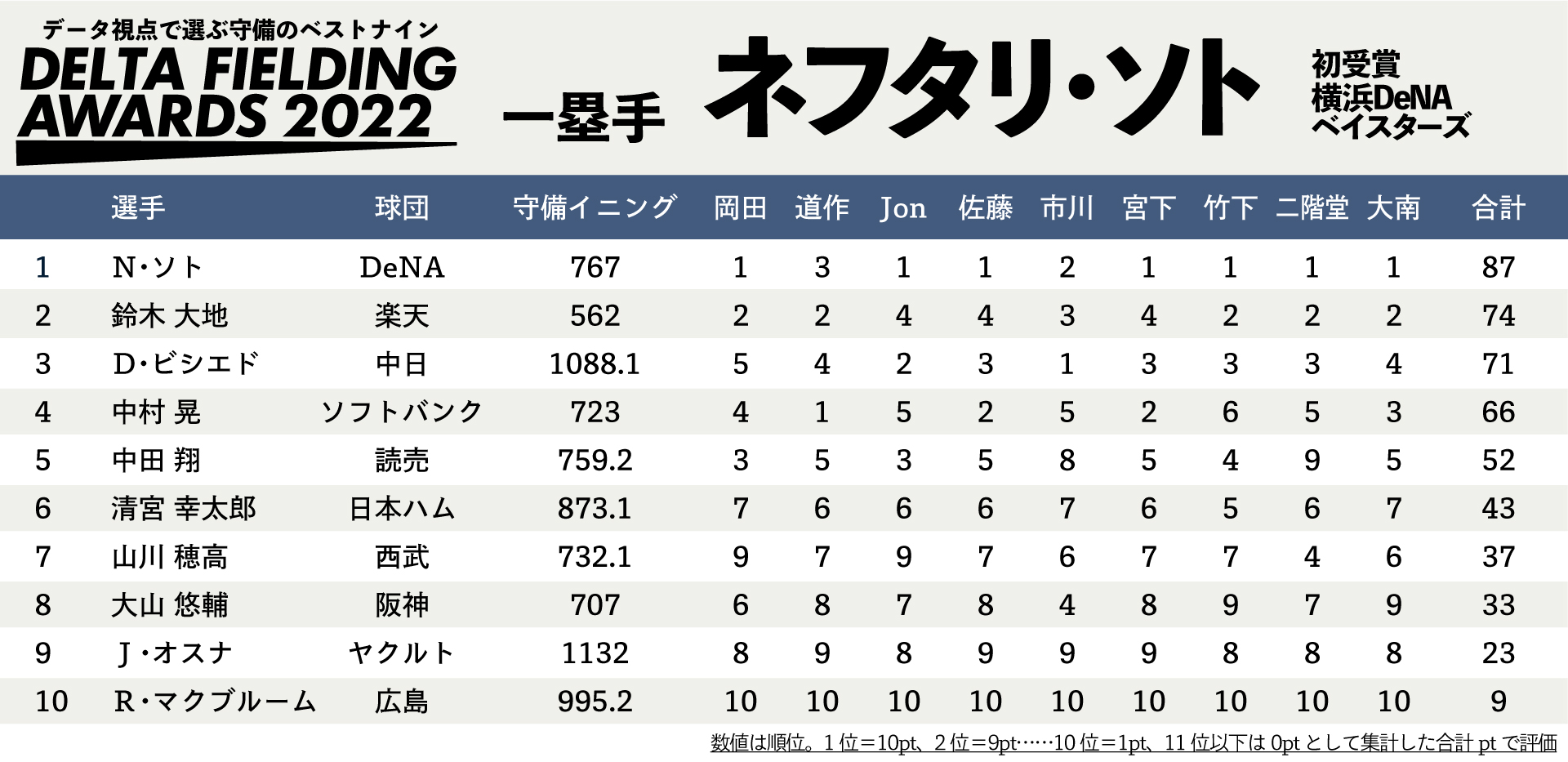

対象一塁手に対する9人のアナリストの採点・コメント

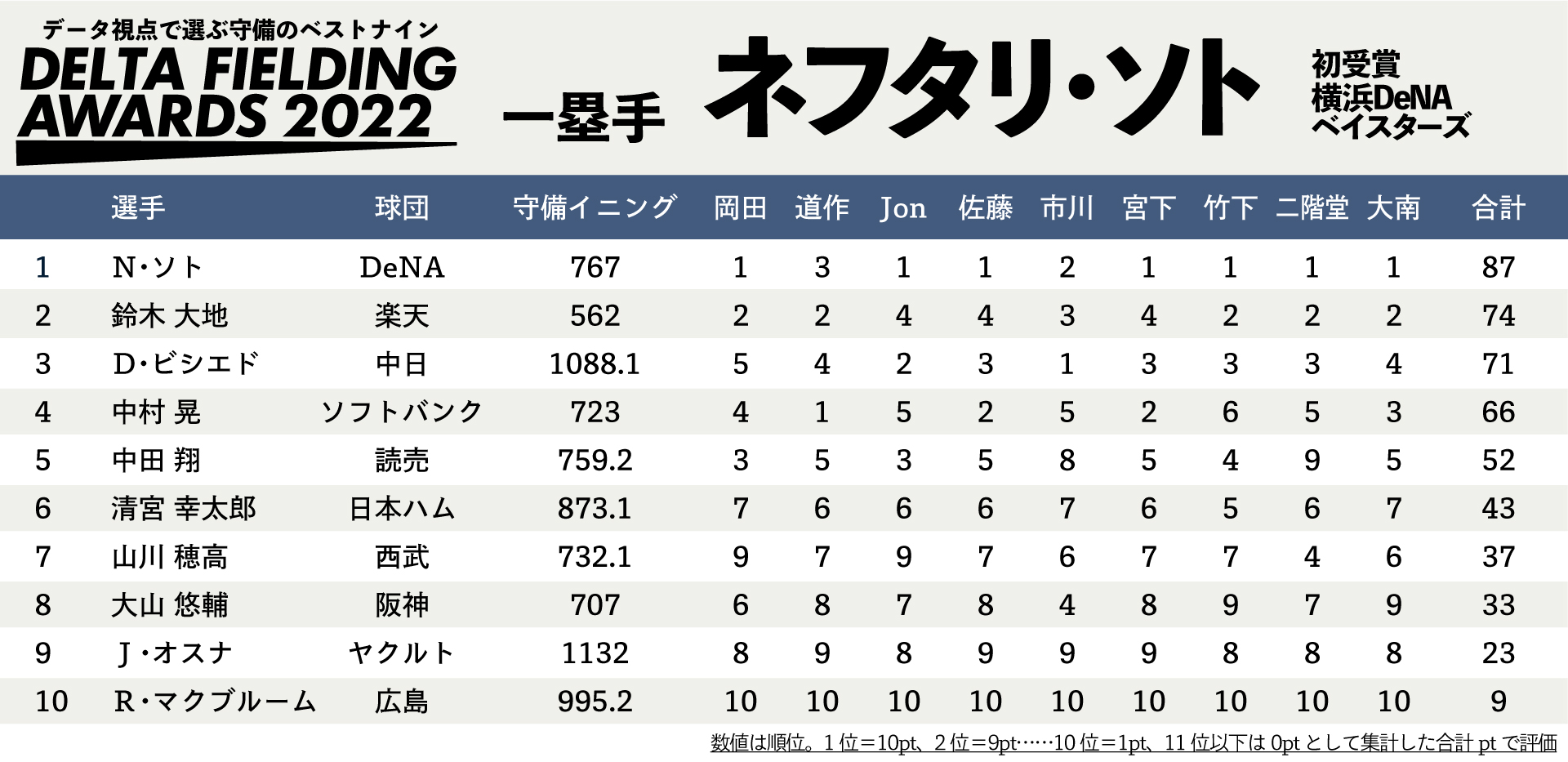

一塁手部門はネフタリ・ソト(DeNA)が受賞者となりました。アナリスト9人のうち7人が1位票を投じ、90点満点中87点を獲得しています。昨年は本企画でも10人中8位と振るいませんでしたが、2016年受賞の中田翔(読売)、2020年受賞者ダヤン・ビシエド(中日)、2021年の受賞者中村晃(ソフトバンク)らを退け、一気にトップに立ちました。

ソトについては竹下弘道氏からは一塁守備に慣れたのではないかというコメントもありました。確かにソトはもともと二塁など他のポジションを守っていた選手。昨季、今季と一塁での守備機会は大幅に増加し、慣れがあったのかもしれません。岡田友輔からは途中交代の必要性はそれほど大きくないかもしれないというコメントも出ています。中村に1位票を投じた道作氏は、過去3年のデータをベースに分析を行う方針をとったため、やや異なる順位付けとなりました。

各アナリストの評価手法(一塁手編)

- 岡田:UZRにスクープ(送球のショートバウンド、ハーフバウンド捕球)評価を追加

- 道作:過去3年間の守備成績から順位付け。スクープ評価含む

- Jon:UZRを独自で補正。打球の強さにマイナーチェンジを行うなど改良

- 佐藤:基本的にはUZRで評価。ただ値が近い選手はゴロのアウト割合を詳細に分析し順位を決定

- 市川:守備範囲、失策、併殺とUZRと同様の3項目を考慮。だが守備範囲についてはUZRとは異なる区分で評価。併殺についてもより詳細な区分を行ったうえで評価

- 宮下:守備範囲は捕球、送球に分けて評価。これに加え、米国のトラッキング分析をフィードバック。打球が野手に到達するまでの時間データを利用し、ポジショニング評価を行った

- 竹下:UZRを独自で補正。球場による有利・不利を均すパークファクター補正を実施

- 二階堂:球場による有利・不利を均すパークファクター補正を実施。スクープ評価も行った

- 大南:出場機会の多寡による有利・不利を均すため、出場機会換算UZRで順位付け。ただ換算は一般的に使われるイニングではなく、飛んできた打球数ベースで行った

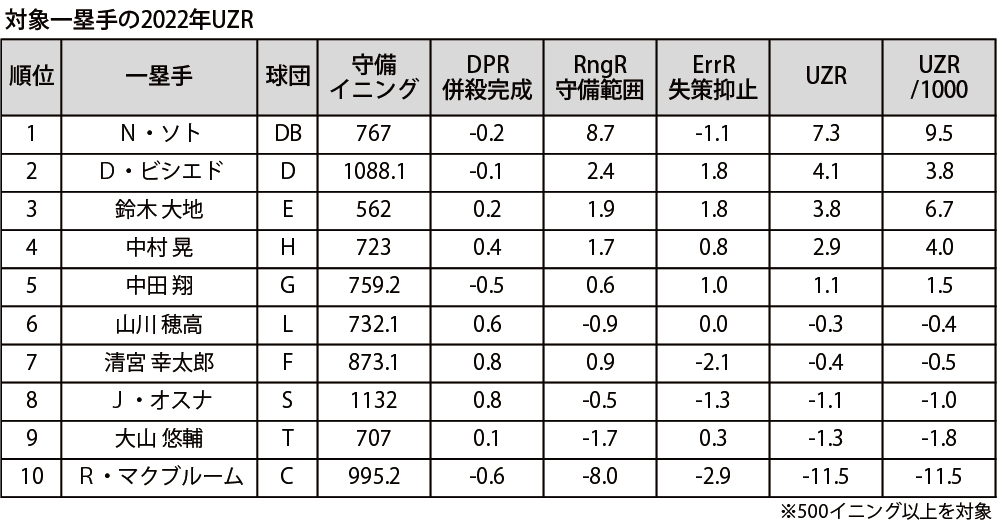

UZRの評価

各アナリストの採点を見たところで、いま一度、UZR(Ultimate Zone Rating)で行ったベーシックな守備評価を確認しておきましょう。

これを見るとソトはUZR7.3。アナリストが細かく分析した投票でトップでしたが、それはUZRの時点と変わっていなかったようです。特に大きな差がついているのが守備範囲評価(RngR)。他選手が平均の0前後に落ち着く中、8.7と高い値を記録しました。前述したとおり、ソトはもともと二塁を守っていた選手。一塁専門の選手に比べると守備範囲でアドバンテージがあったのかもしれません。

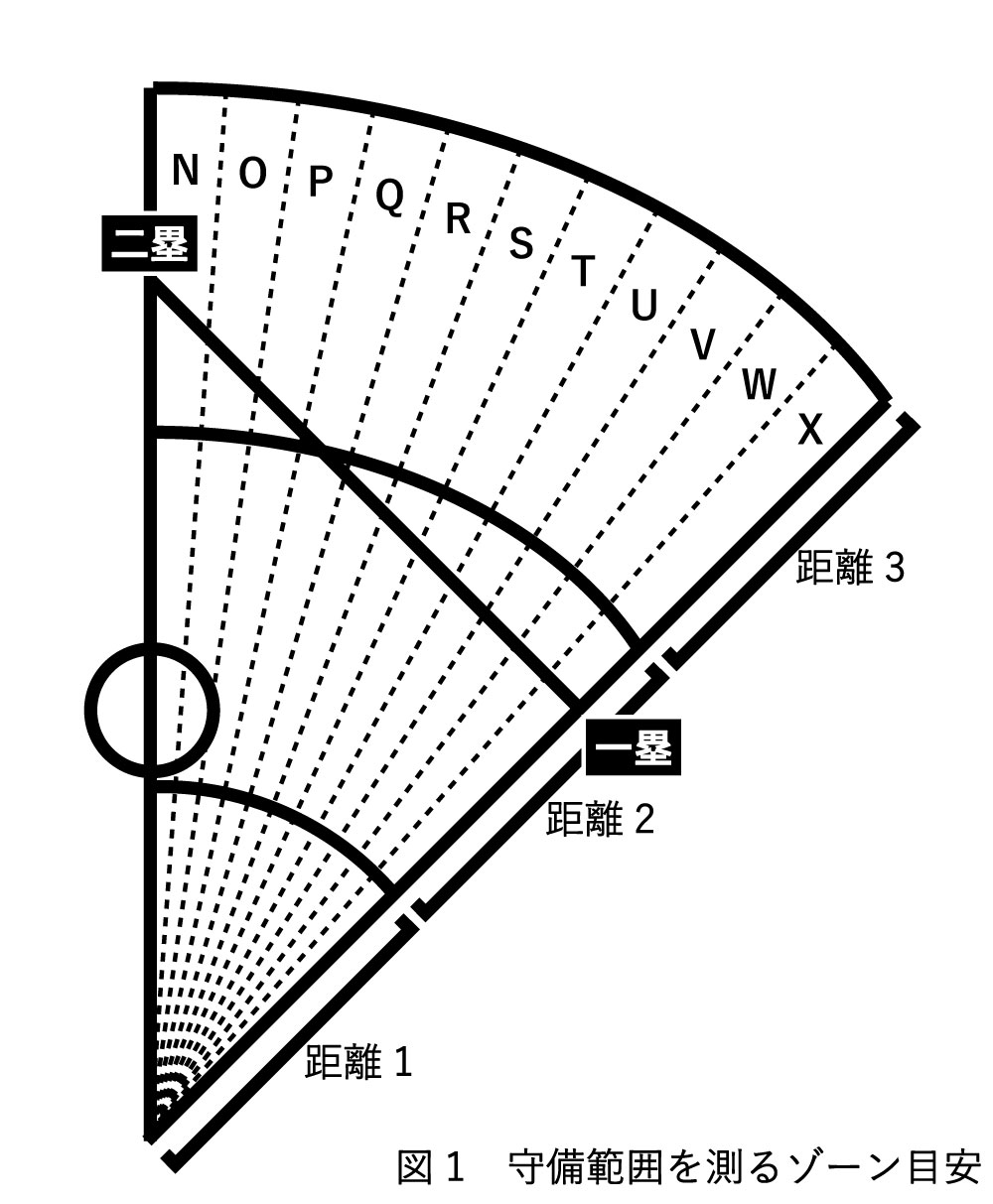

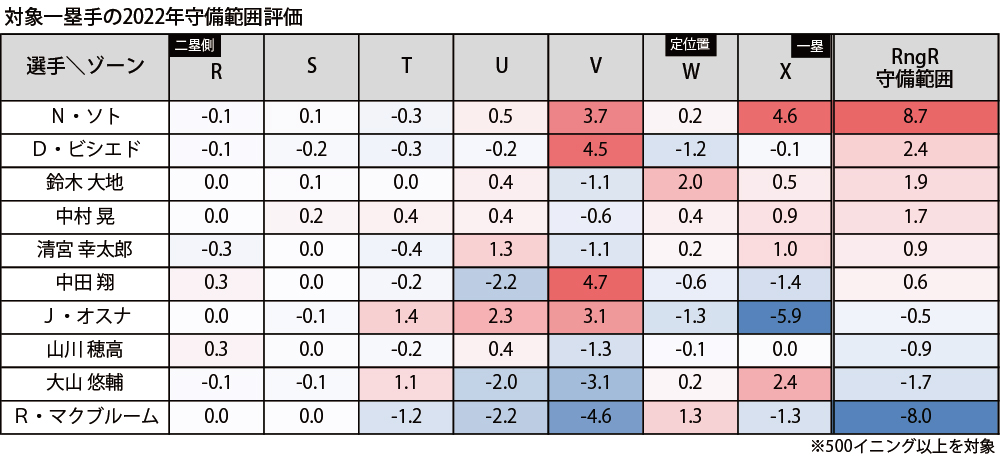

この最も大きな差がついている守備範囲評価RngRについて、具体的にどういった打球で評価を高めているのかを確認していきましょう。

以下表内のアルファベットは打球がフィールドのどういった位置に飛んだものかを表しています。図1と対応して見てください。値は平均的な一塁手に比べどれだけ失点を防いだか。「RngR守備範囲」の欄が合計値です。

これを見ると、各一塁手がどういったゾーンの打球に対し強みを発揮していたかがわかってきます。1位のソトはゾーンSやTといった二塁方向深くまで多くの打球を処理できているわけではありませんが、定位置の隣のゾーンVやXではかなり多く失点を防いでいます。一二塁間、一塁線ともに定位置から近い打球はかなりアウトにできていたようです。

ビシエド、中田は定位置からやや二塁側の打球には抜群の強さを発揮。ただこのゾーン以外は特別強みにはなっていません。特に中田は一塁線のXが-1.4と平均を下回りました。もしかするとやや一二塁間寄りにポジションをとる傾向があるのかもしれません。

この中田の傾向をより強調した形となっているのがホセ・オスナ(ヤクルト)。一二塁間ではかなり大きな加点を得ていますが、定位置W、一塁線のXではかなり大きな損失を出しています。他の一塁手とは明確に違うポジショニングをとっていた可能性が高そうです。

守備範囲で大きく差をつけられたライアン・マクブルーム(広島)は定位置Wの打球は確実にアウトがとれています。しかし打球が左右に少しでもずれると、安打になる機会が非常に多かったようです。この定位置から近い位置の守備がマクブルームの課題でしょう。

一塁手の捕球能力(スクープ)を評価する

UZRで加味できていない点についても見ていきましょう。一塁手は他のポジションと大きく異なる点として、送球を捕球する機会が極めて多いという事情があります。特にショートバウンドやハーフバウンドの捕球は、一塁手固有の能力と言っていいでしょう。このプレーはスクープと呼ばれます。一塁守備について、このスクープで大きな差がついているのでは?UZRだけでは一塁守備の本質的な部分を捉えきれていないのでは?と疑問に思う人もいるかもしれません。

ただこれについても分析を行ったアナリストはいます。岡田は一塁手への送球がショートバウンド、あるいはハーフバウンドになったケース(タイミングがアウトのもの)をカウントし、それをアウトにした割合を算出。その値からスクープ得点を求めました。要するにショートバウンド、ハーフバウンド捕球で、失点をどれだけ防いだか、です。

対象一塁手の2022年スクープによる失点抑止

| 順位 |

一塁手 |

球団 |

守備イニング |

スクープ得点 |

| 1 |

中村 晃 |

H |

723 |

3.3 |

| 2 |

鈴木 大地 |

E |

562 |

1.0 |

| 3 |

J・オスナ |

S |

1132 |

0.8 |

| 4 |

中田 翔 |

G |

759.2 |

0.8 |

| 5 |

山川 穂高 |

L |

732.1 |

0.8 |

| 6 |

大山 悠輔 |

T |

707 |

0.5 |

| 7 |

N・ソト |

DB |

767 |

0.3 |

| 8 |

清宮 幸太郎 |

F |

873.1 |

-1.0 |

| 9 |

D・ビシエド |

D |

1088.1 |

-3.2 |

| 10 |

R・マクブルーム |

C |

995.2 |

-3.2 |

スクープ得点の順位を見ると、中村がトップ。中村はショート、ハーフバウンドの捕球だけで、平均的な一塁手に比べ3.3点分失点を防いだと推測できます。一方下位に沈んだのがビシエド、マクブルーム。ともにスクープで平均的な一塁手に比べ、3点近く失点を増やしています。それぞれ出場機会に差はありますが、最上位の中村と最下位のマクブルームでは6点以上の差がついていました。一塁手の捕球技術による差は確かに生まれているようです。

しかしこうした評価を組み込んだ岡田の採点においても、中村が最上位に来ているわけではありません。岡田の採点でも中村は4位。UZRトップだったソトが1位であることに変わりはありませんでした。スクープ、捕球能力で差がつかないというわけではありませんが、守備範囲でついた差を覆すほどの影響力は持っていないようです。アウトを多くとるためにどれだけ広く守れるかが最重要という点は、一塁手でも変わりがありません。

ただ注意したいのが、これはプロレベルにおいては、という限定された条件であることです。当然ですがレベルの高いプロの内野手は一塁へ悪送球すること自体が稀です。一塁手がショート、ハーフバウンドを捕球する機会が減少するため、スクープ能力を発揮するチャンスが少なくなります。差がつきにくいのはこのためです。ただこれがアマチュア野球となると話は変わってくるでしょう。アマチュアにおいて悪送球は珍しくありません。悪送球が多くなると、一塁手がそれを処理する機会も多くなります。こういった場合、スクープ能力が守備範囲以上にものを言う可能性は十分にありそうです。環境によって求められる能力は変わってきます。ただプロにおいては、スクープ能力はオプションと考えるのが適切ではないでしょうか。

来季以降の展望

他ポジションの受賞者がある程度固定される一方、一塁手は唯一毎年受賞者が固定されていないポジションです。契約の短い外国人選手が多いことも、こうした傾向を助長しています。今季受賞となったソトも既に33歳。長期間他選手に違いを作り続けるのは難しそうです。来季も圧倒的な本命はおらず、来季誰が受賞となるかは非常に読みづらいポジションと言えるのではないでしょうか。

- 過去の受賞者(一塁)

- 2016年 中田翔(日本ハム)

2017年 ホセ・ロペス(DeNA)

2018年 井上晴哉(ロッテ)

2019年 内川聖一(ソフトバンク)

2020年 ダヤン・ビシエド(中日)

2021年 中村晃(ソフトバンク)

データ視点で選ぶ守備のベストナイン “DELTA FIELDING AWARDS 2022”受賞選手発表