バントの有効性はセイバーメトリクスでも古典的なテーマであり、近年の日本においても多数の研究成果が発表されている。しかし、これらの研究対象はほとんどが塁上に走者がいる場合の送りバントに関するもので、塁上に走者がいない状況や2死から試みられるセーフティバントについては、十分な研究がなされてこなかった。そこでセーフティバントがどのような状況で試みられているか、成功率、有効性について検証を行った。

検証の対象となるバントについて

一口にセーフティバントといっても、犠打が記録されうる状況で試みられて結果的に犠打となったものから、塁上に走者がいないため明確に送りバントではなくセーフティバントであることが明確なものまでが考えられる。

DELTAでは、現状、打席内でバントの構えをしたか否かは取得しているものの、投手が投球動作に入る前からバントの構えをしているか、投手が投球動作に入ってからバントの構えをしているかを区別したデータを取得していない。このため、犠打が記録されうる状況で試みられたバントについて、打者自身も出塁しようとすることを意図してバントをしたのかを判断することはできない。

また仮にそのようなデータがあったとしても、送りバントでありながら投手が投球動作に入ってからバントの構えをするケース、あわよくば打者が出塁することも狙いつつあくまで走者を進塁させることを主たる目的としているケースなどもあることを考えると、犠打が記録されうる状況においては、セーフティバントと送りバントを区別することはいずれにしろ難しい(そしてそのように二者択一で区別すること自体が妥当かという問題もある。)。

そこで今回の検証では、2019年から2024年まで、0ストライクまたは1ストライクで、塁上に走者がいない状況または2死からのバントの構えをした場合のみを対象とした。

カウント別のバント企図率と成功率

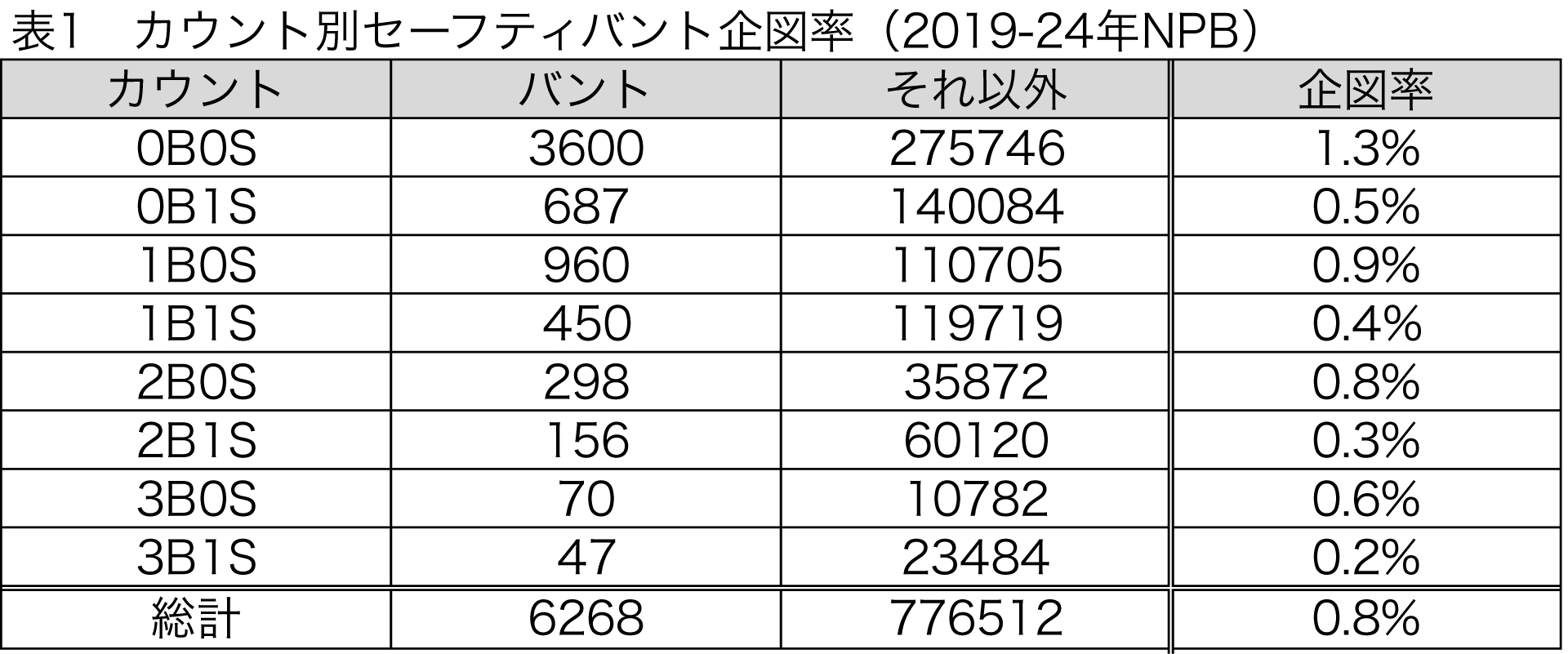

まずはカウント別のセーフティバント企図率を見ていく(表1)。

カウント別に見ていくと初球(0ボール0ストライク)が1.3%と最も企図率が高い。また、投球数が増えるほど企図率は少しずつ下がっていく傾向が見られる。0ストライクの方が1ストライクよりも企図率が高くなっているが、これらの中には当初からバントをすることを意図しておらず、あくまで様子見のためにバントの構えだけしている(いわゆる「エバース」)こともそれなりにあると思われる。そのために1ストライクを取られているような様子見をするだけの余裕がない状況での企図率が下がっていると考えられる。

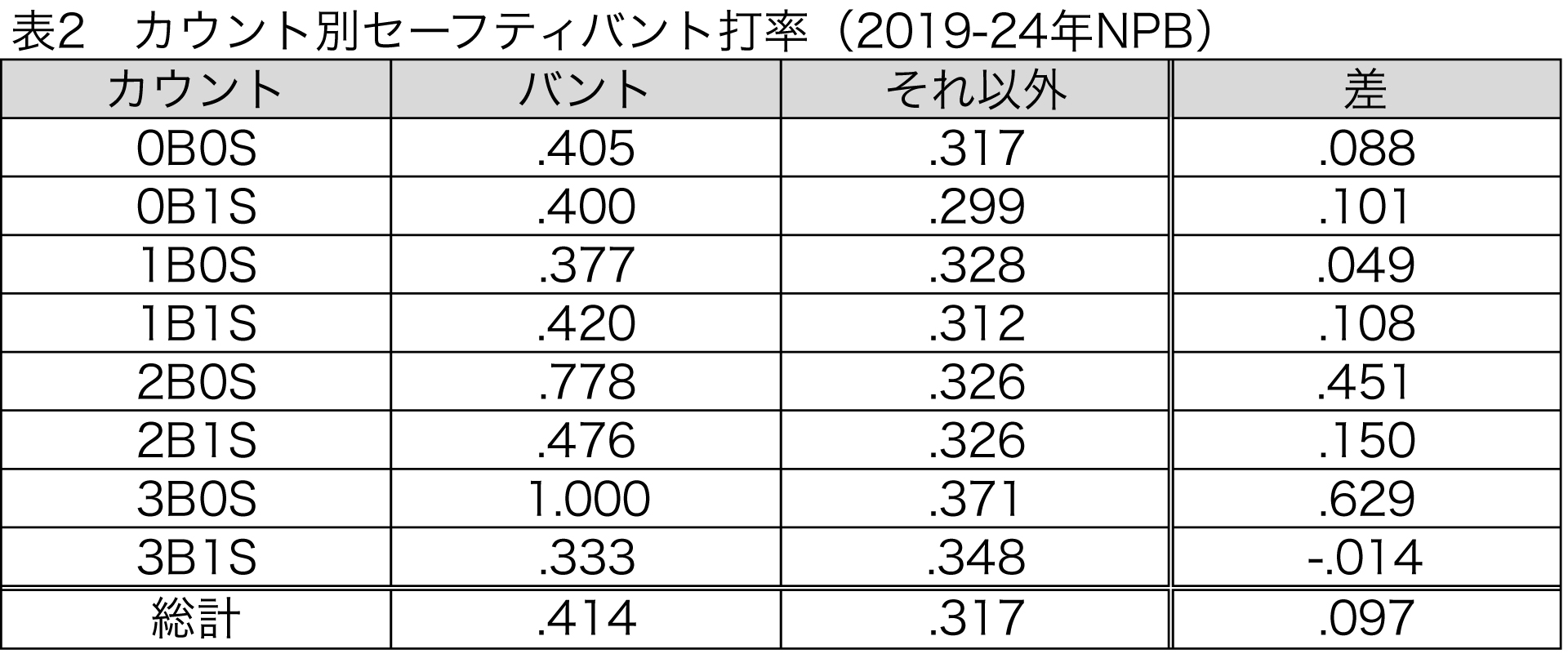

次にボールカウント別のバントを企図した場合とそれ以外の場合の打率を見ていく(表2)。

成績が悪化する2ストライクの結果が含まれていないため、いずれも打率は高めとなっているが、全体ではセーフティバントを試みたときの打率は.414とかなり高い値になっている。3ボール1ストライクを除くカウントで、セーフティバントの方が高い打率となっている。

意外と高い打率にも思えるが、セーフティバントでは長打が全く期待できない(実際に上記の条件では長打となったケースは皆無)という点を考慮すると、wOBA(weighted On-Base Average)で比較する方がより妥当性があるだろう。

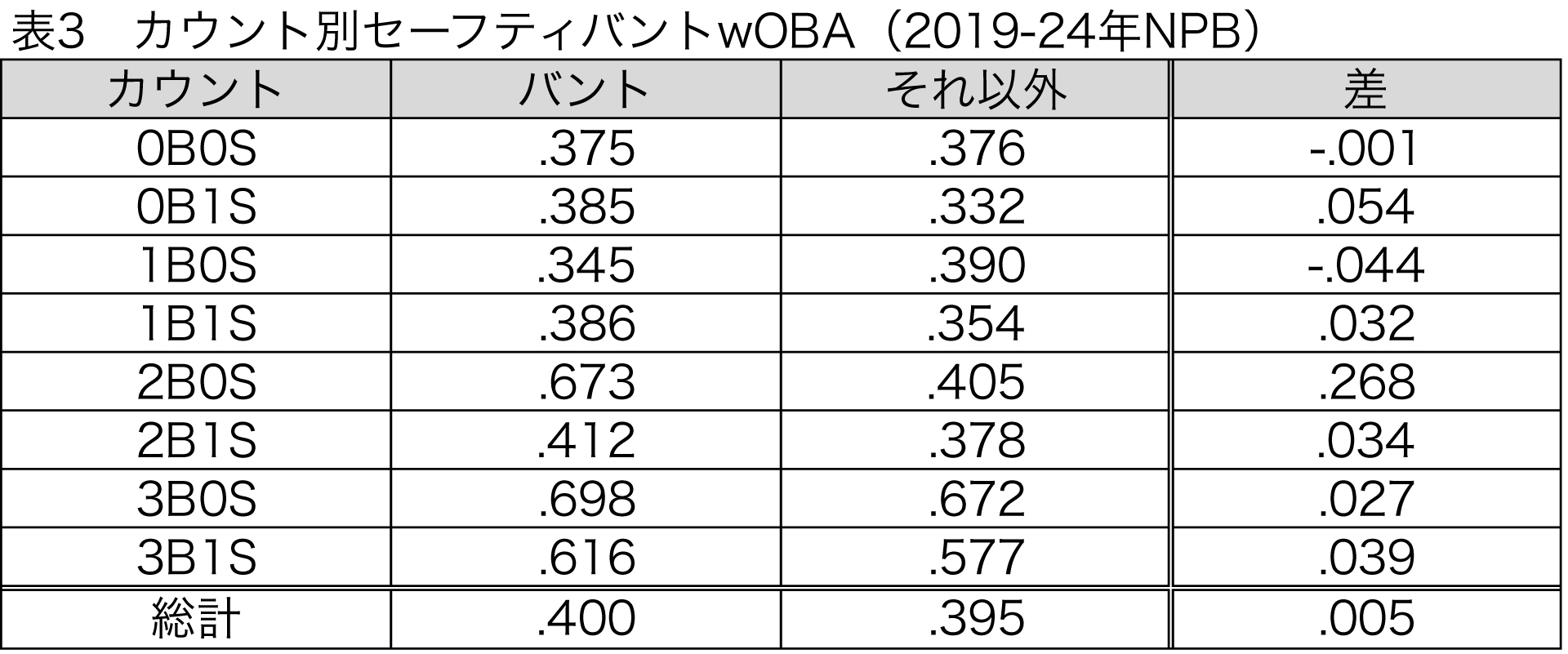

打率と比較すると、セーフティバントとそれ以外の場合とでの差がほぼなくなっている(表3)。全体では.005ほどセーフティバントの値が高くなっており、期待値で見てもセーフティバントを試みた場合の結果は、それ以外の場合と遜色ない。もちろん、セーフティバントの成功率、打者の打力はまちまちであるため、単純化はできない。しかし、このような結果からすると、本来セーフティバントを仕掛けるべきでない場面で仕掛けすぎており、有効に使えていない場面が極めて多いとまではいえないと考えられる。

ただ、このような比較では考慮できていない要素が1つある。それは、上記の結果はいずれも打席単位での結果だという点だ。バントの構えをしたがバットを引いて見逃す、バントを試みたがファウルになるといったことによるボールカウントの変化は考慮されていない。例えば、初球にセーフティバントを試みたものの、ファウルとなって0ボール1ストライクとなったが、それ以後の投球ではバントを試みなかったという場合、この打席の成績は「それ以外」の結果となる。以前にも投球単位でバントの有効性を分析したところ、打席単位で分析した場合と比べて、有効性がさらに下がったということがあったが、セーフティバントでも同じような結果となることも考えられる。

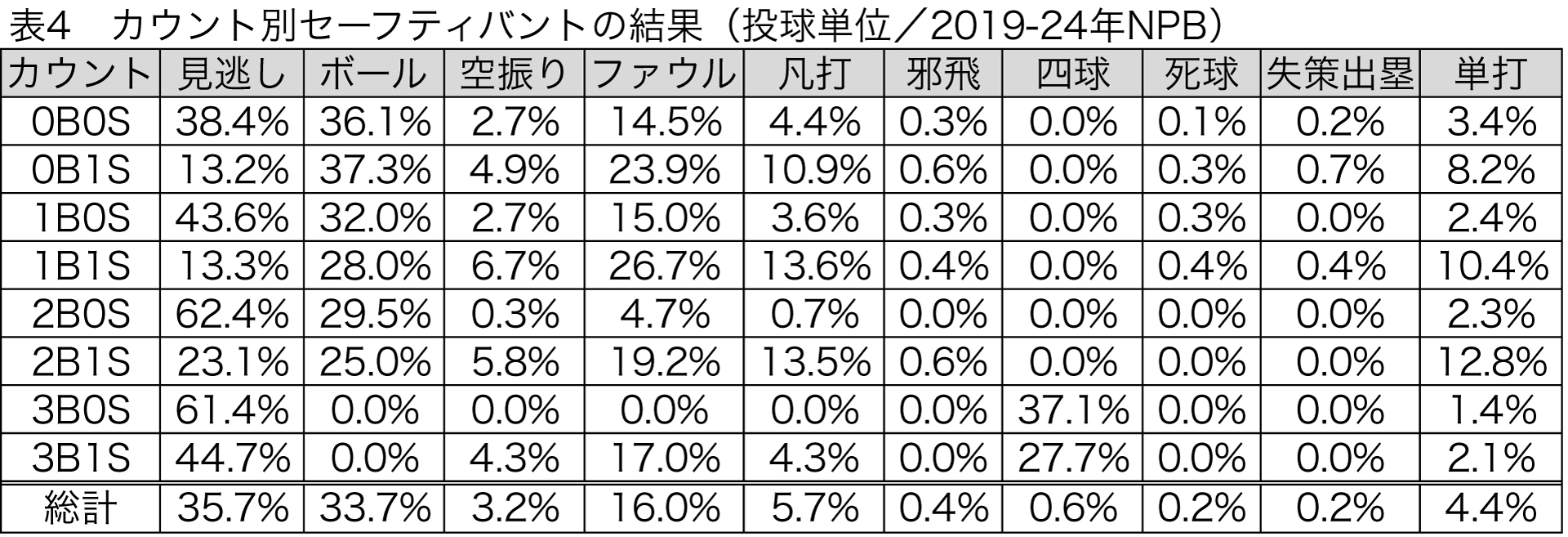

投球単位でセーフティバントを試みた場合の結果をまとめたものが次の表4だ。

全体としては、見逃しストライクが35.7%、ボールが33.7%とバントの構えをしても実際にはバントをしなかった投球が約7割だということが分かる。また、ファウルも16.0%と凡打、邪飛、失策出塁、単打と比較しても大きな割合を占めており、打率から考えられるほどに成功率の高い戦術ということはできない。

カウント別に見ていくと0ストライクと1ストライクとでは、見逃しストライクの割合が大きく異なる。ストライクを取られていない状況では、バントの構えをしていてもバントをする意思がないケースが多いことがうかがわれる。

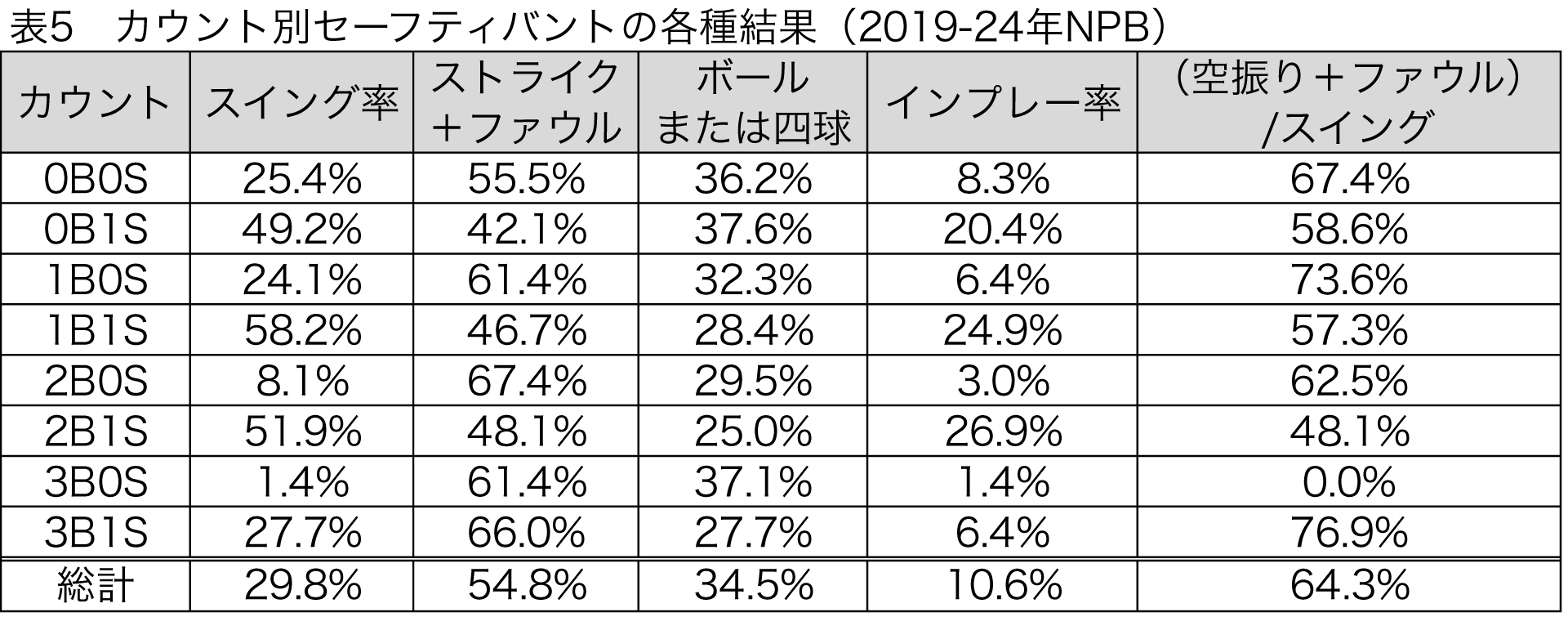

それぞれのボールカウントでの傾向を把握するために、少しデータを整理した表を示す(表5)。

1ボール1ストライクでは、スイング率は58.2%と比較的高い値になっており、0ボール1ストライクや、2ボール1ストライクのように、3ボール以外で1ストライクを取られたカウントではバントの構えをした場合にはセーフティバントを狙っていることが分かる。

また、ストライクまたはファウルとなった割合は全体で54.8%。セーフティバントの構えをすると、カウントを悪化させることが多く、打率やwOBAで見るほどにはセーフティバントの有効性は高くない可能性がある。

ボールまたは四球の値を見てみると全体では34.5%。これは決して高い値ではなく、バントの構えをして投手のコントロールを乱そうとする作戦は、多くの場合あまり効果的でないことが示唆される。

インプレー率についても、スイング率、つまり実際にセーフティバントを試みた割合と相関が見られるが、ファウルとなる可能性が相応に高いこともあって、最も高い2ボール1ストライクのときも26.9%にとどまっている。

スイングに占める空振りまたはファウルの割合を見ていくと、ボールの数が同じならば0ストライクよりも1ストライクの方が値が小さくなっている。ストライクを取られているカウントでは、ファウルや空振りでカウントを悪くするリスクを嫌ってフェアゾーンにバントを転がそうという意識がはたらいた結果かもしれない。

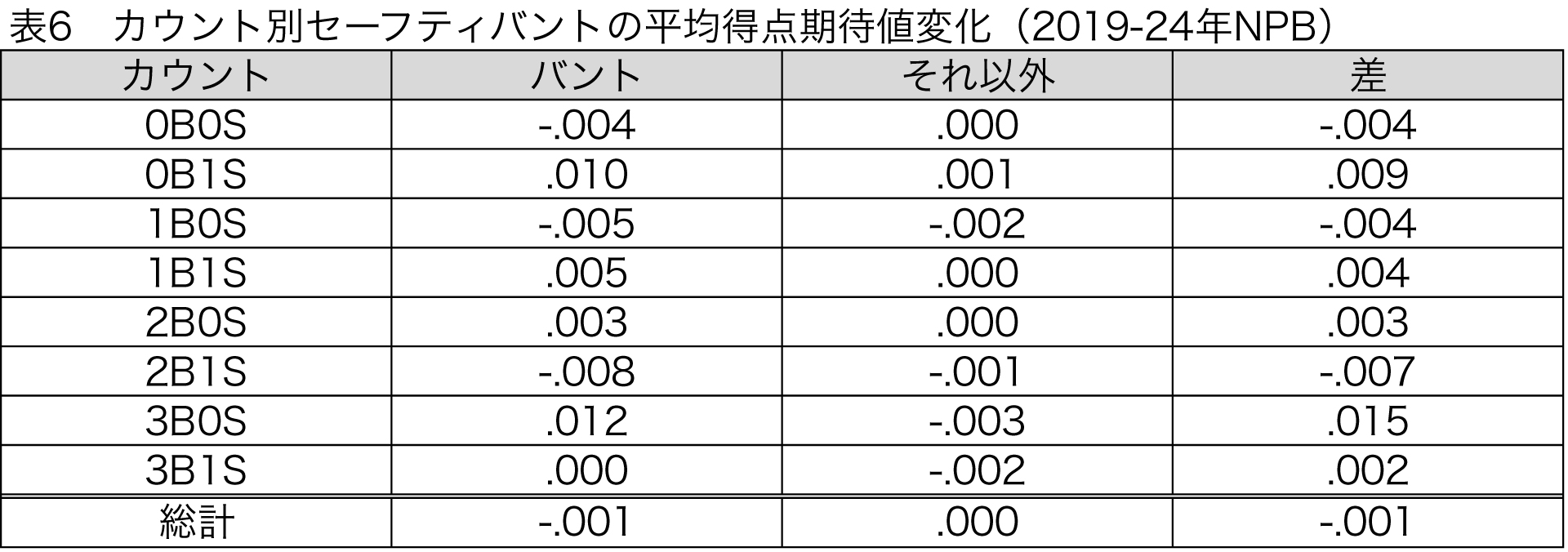

これらの結果を整理して、カウントごとの得点期待値の変化をバントした場合とそれ以外の場合とで比べた結果は次のようになった(表6)。

全体としては、わずかながらセーフティバントを試みたときの方が、得点期待値が悪化する傾向が見られた。打率やwOBAからすると、一見セーフティバントの有効性は高いように思えたが、カウントを悪化させる可能性が高いことを考慮するとそこまで有効性が高い作戦とはいえないようだ。送りバントとは異なり、明確にマイナスとはなっていないため、打者や状況によっては、有効に利用できる機会はあると思われるが、打率が高いことをもって、極端にセーフティバントを増やすことは妥当ではない。

打者の左右がセーフティバントの成功率に与える影響

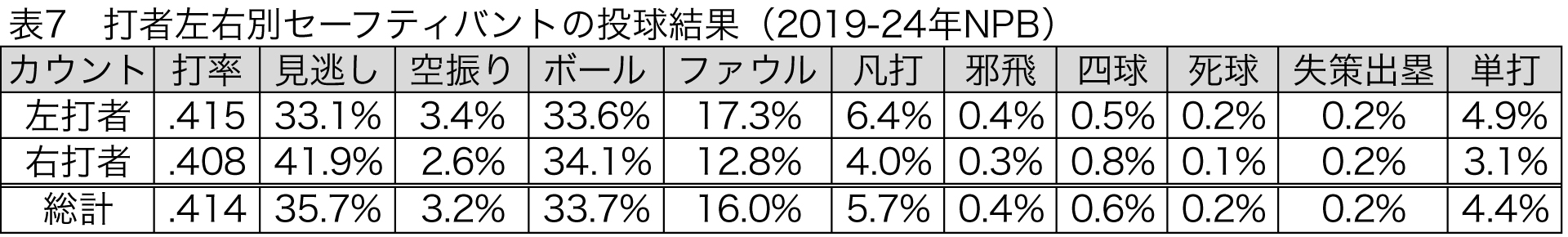

一般的には左打者の方が一塁に近く、一塁に到達するまでの時間も短くなるために、セーフティバントの成功率も高くなるように思われるが、実際には打者の左右で成功率はどの程度変わるのだろうか(表7)。

打率で見ると、左打者は.415、右打者は.408と確かに左打者の方が高くなっているが意外に差が小さい。左打者では見逃しの割合が右打者よりかなり小さく、空振り、ファウルの割合が大きいため左打者の方がバントの構えをしたときに、実際にセーフティバントを試みることが多いようだ。

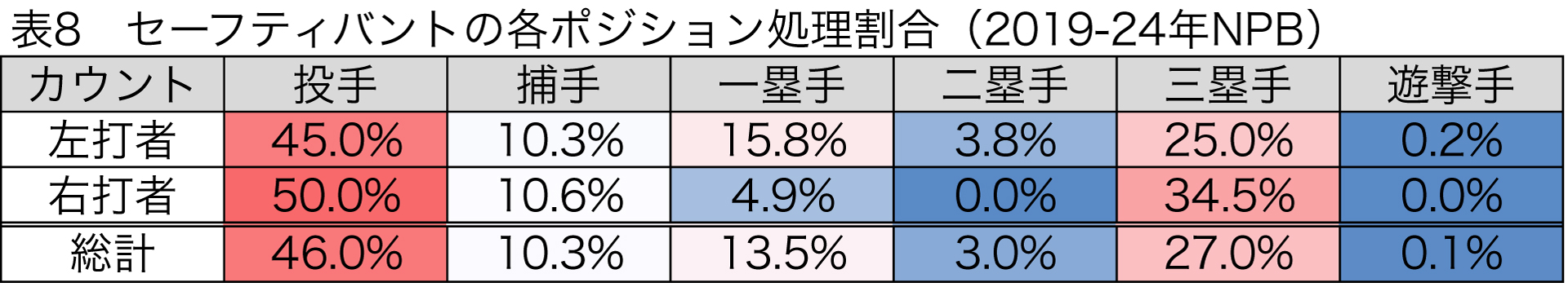

打者の左右によって、どのポジションが捕るバントをしているかに違いがあるかを見てみる(表8)。

打者の左右にかかわらず、最もセーフティバントを処理しているのは投手で左打者では45.0%、右打者では50.0%にも及ぶ。捕手が処理している割合はあまり変わらないが、一塁手と三塁手が処理している割合では大きな差がある。左打者では一塁手が処理している割合が15.8%と三塁手の25.0%には及ばないもののそれなりにあるのに対して、右打者では一塁手が処理した割合はわずか4.9%。右打者は一塁側にセーフティバントをしかけるケースは稀なようだ。

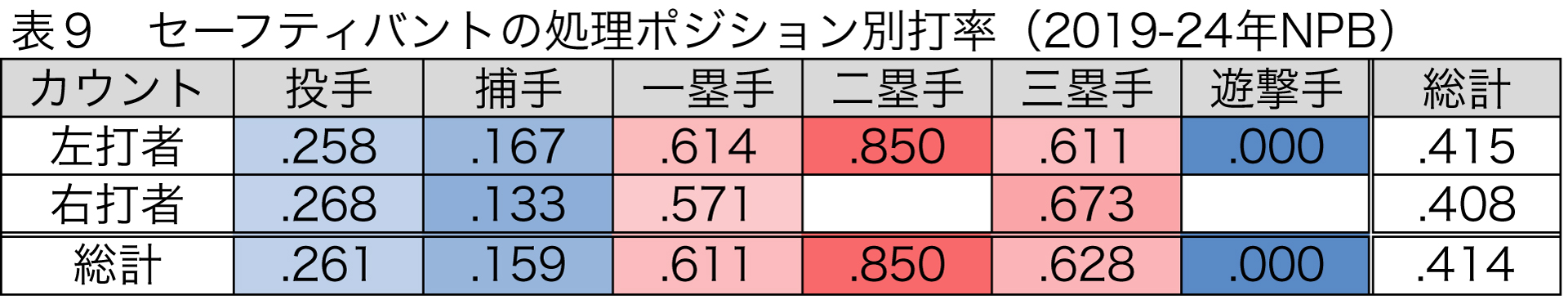

セーフティバントを処理したポジション別の打率も比較していく(表9)。

捕手が処理した場合は打者の左右にかかわらず1割台の打率にとどまっており、捕手に捕られるようなバントをしてしまった場合はほとんど成功しないことが分かる。投手が処理した場合も左打者では.258、右打者では.268とあまり打率は高くない。この2つのポジションと遊撃手を除くポジションが処理した場合は打率はいずれも5割を超えており、投手と捕手に捕られないようなバントをすることがセーフティバントの成功率を高めるというのはセオリー通りの結果だ。

打者の左右で比べると左打者では一塁手が処理すると.614、三塁手が処理すると.611とあまり差がないのに対して、右打者では一塁手が処理すると.571、三塁手が処理すると.673といずれもかなりの高打率ながら.100以上の差がある。右打者ではあまり一塁方向のセーフティバントが試みられていないことがうかがわれたが、このような成功率の差からすれば合理的な判断だといえる。

こうした差が生じた理由は定かではないが、内野手が処理することになるゴロ打球は引っ張り方向に飛ぶことが多いこと、反対方向のゴロ打球は強い打球となることが少ないことから、打者の左右によって一塁手と三塁手の守備位置が異なることが理由の一つだと考えられる。左打者では三塁手が内野の深い位置にポジションを取ることが少なく、セーフティバントを警戒して前目にポジションを取ることが多いのに対して、右打者では強いゴロに備えて三塁手が深めのポジションを取ることが多いといったことが影響している可能性はある。一塁までの距離では不利なのにもかかわらず、三塁手が処理した場合に限定すれば、右打者の方が打率が高くなっていることからも、守備のポジション取りがセーフティバントの成功率に影響を与えているという仮説は説得力があるように思われる。

どのようなセーフティバントが成功率を高めるのか

ここまでの分析からセーフティバントを成功させるためには、投手と捕手以外のポジションに捕らせるようなバントをすることが重要だということが分かった。では、フィールド上のどのような位置にバントを転がせば投手と捕手が処理しないようなバントになるのだろうか。

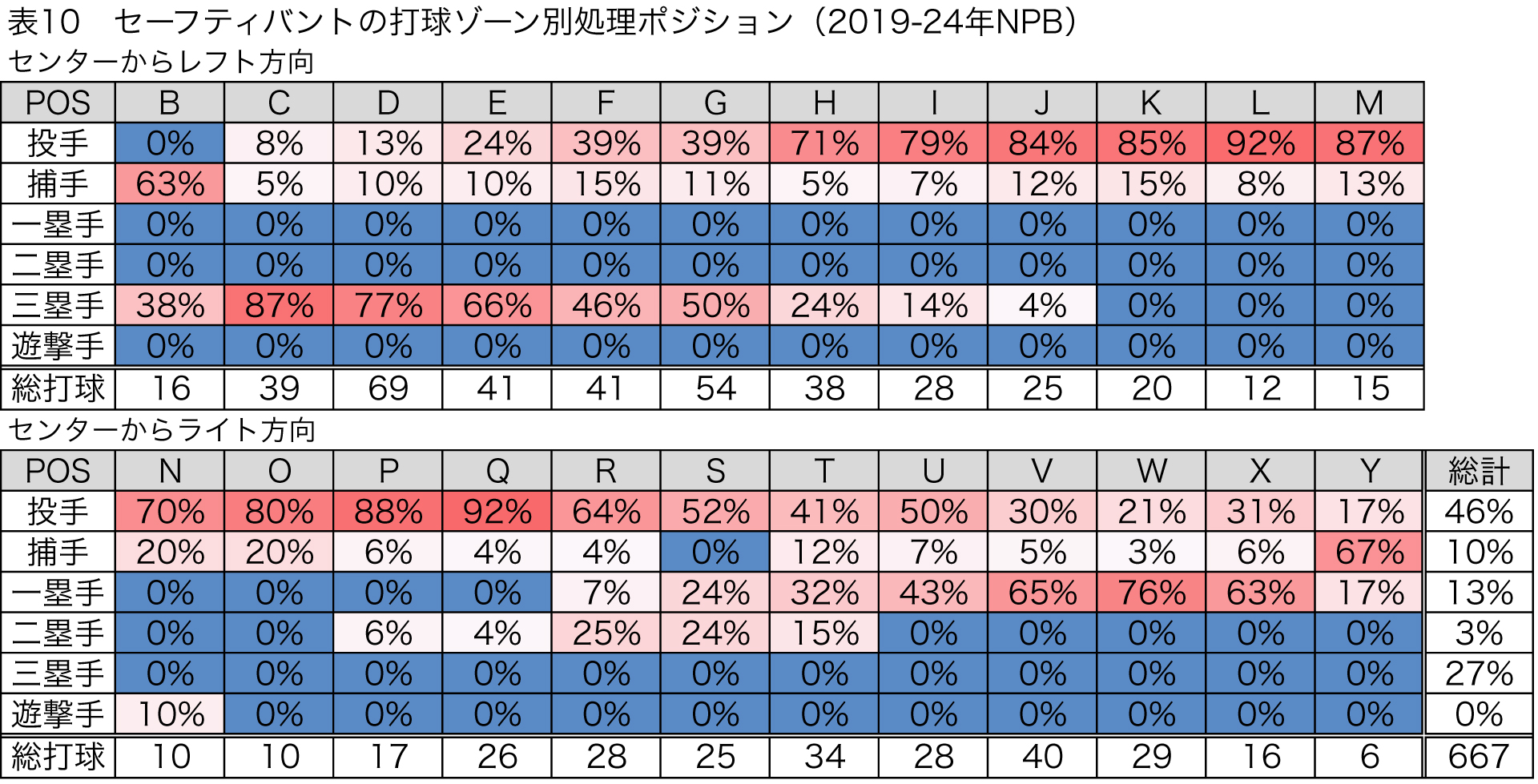

打球ゾーン別にそれぞれのポジションがバントを処理した割合は次のようになった(表10)。打球ゾーンは以下図を参考にしてほしい。

これはフィールド上の位置を角度によって、BからYまでのゾーンに分割し、それぞれのポジションがバントを処理した割合を整理したものだ。このうちBとYのゾーンはファウルゾーンであるため全てが邪飛だ。

表10を見ると、三塁線寄りのCからGまでのゾーンでは三塁手が処理している割合が大きく、三塁線に近づくほどその割合は大きくなる。おおむね三塁線から20度付近までならば、投手や捕手よりも三塁手が処理する割合が大きいといえる。

一方でHからUまでのゾーンでは投手または捕手が処理する割合が50%を超えており、特にJからQまでのゾーンでは投手または捕手が処理する割合は90%を超えている。

また、一塁線に近いゾーンでは一塁手が処理する割合が大きくなっているが、三塁線寄りのゾーンと異なり一塁手の処理割合が投手の処理割合を超えているゾーンは、VからXまでと狭くなっている。三塁側では投手が捕球した後にそれとは逆方向の一塁へ投げなければならないため、三塁手に処理を任せることが多いと思われる。

RからTまでのゾーンでは割合こそ大きくないが、二塁手が処理しているバントがそれなりには存在する。角度にすると一塁線からだいたい16度から28度までの範囲になる。これらのゾーンでは投手が処理している割合も大きいため、投手が捕れない程度には強いバントをしなければならず、二塁手に捕球させるバントの難易度は高いと考えられる。

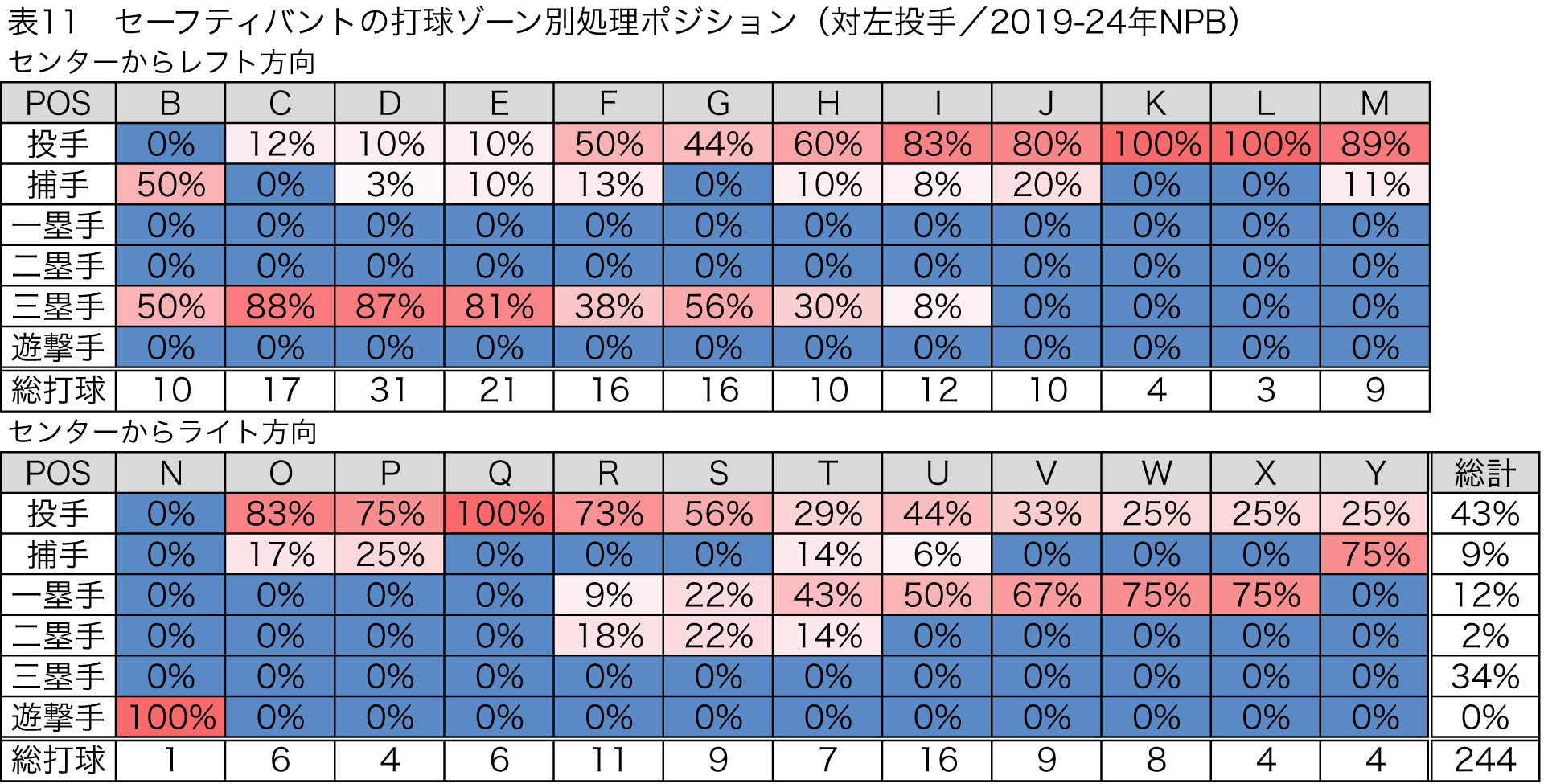

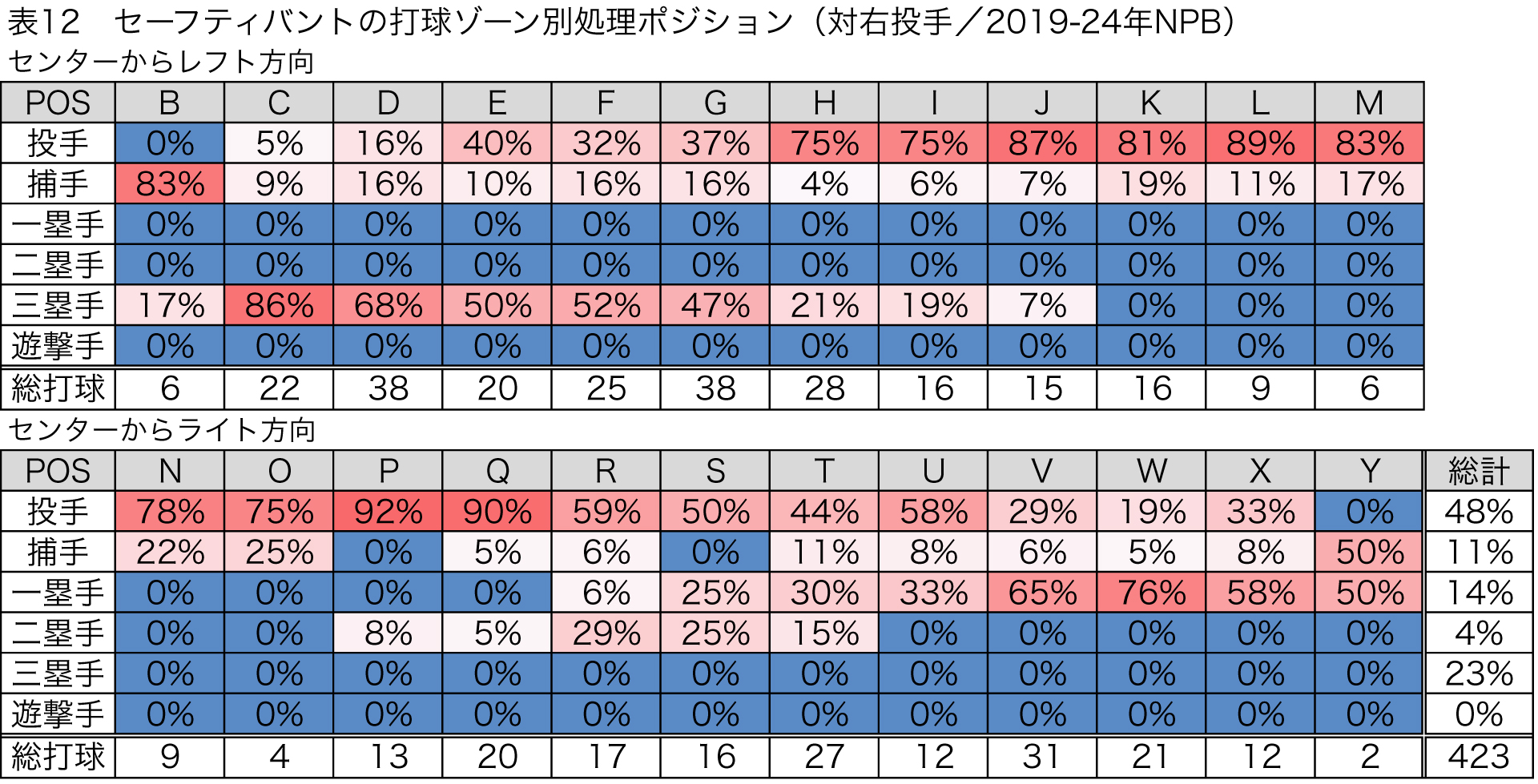

これらの傾向は対戦するのが左投手か右投手によって変わるだろうか(表11、表12)。

右投手と比べると左投手では、投手が処理する割合が減少している。これは主に三塁側のバントを処理する割合が小さくなっていることが影響している。左投手が三塁側のバントを捕球してから一塁へ送球するためには、身体を入れ替えて送球しなければならず、右投手以上に捕球から送球までの時間がかかる。このため投手が処理することが難しく、三塁手が処理する割合が増加していると考えられる。

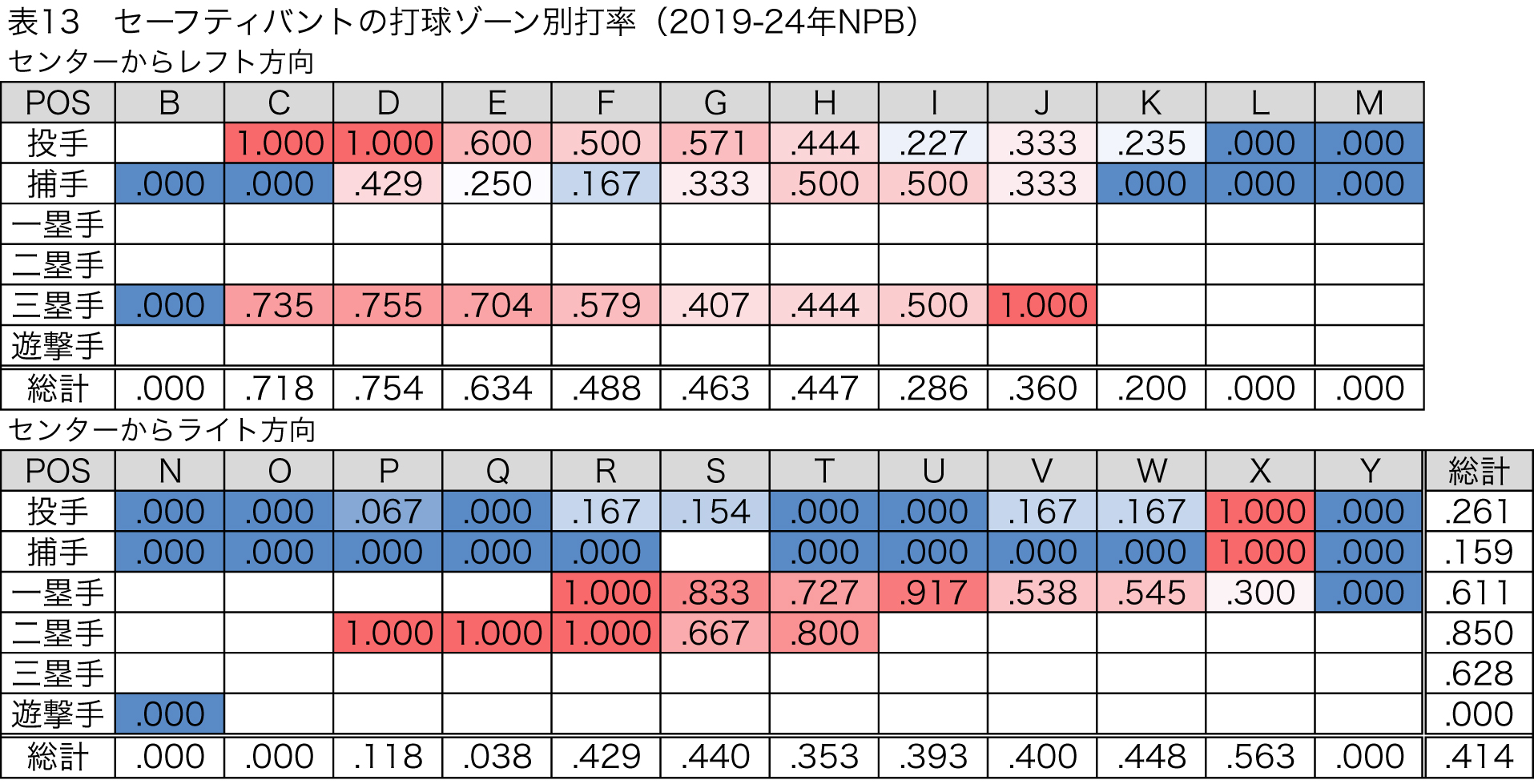

続いて、セーフティバントが転がったゾーンと処理したポジションごとの打率を見ていく(表13)。

投手が処理した場合は打率が低くなっていたが、三塁側では投手が処理したとしても比較的高い打率となっている。捕手が処理した場合も投手ほどでないにしろ、低い打率とはなっていない。これに対して、一塁側は一塁線際のXのゾーンを除いて投手または捕手が処理した場合の打率は低い。また、正面付近のバントはほとんど投手か捕手が処理しており、いずれも打率は極めて低くなっている。三塁側は基本的に三塁線に近いゾーンに転がせば、どのポジションが処理しても打率は高く、(ファウルにならない範囲で)できるだけ角度をつけたセーフティバントをすることが望ましいというシンプルな結果となった。

これと比較すると一塁側は複雑だ。投手や捕手に捕られてしまうと打率はかなり低く、一塁手や二塁手に捕られると打率は高いが、この2つのポジションが処理した範囲では、一塁線際のVからXのゾーンよりも投手と一塁手の中間当たりのRからUあたりのゾーンの方が打率が高くなっている。ちょうど守備の間を狙うようなセーフティバントが望ましいともいえるが、この付近のゾーンは投手に捕られてしまう可能性も高いため、三塁側のへのセーフティバントよりも難易度が高いことがうかがわれる。

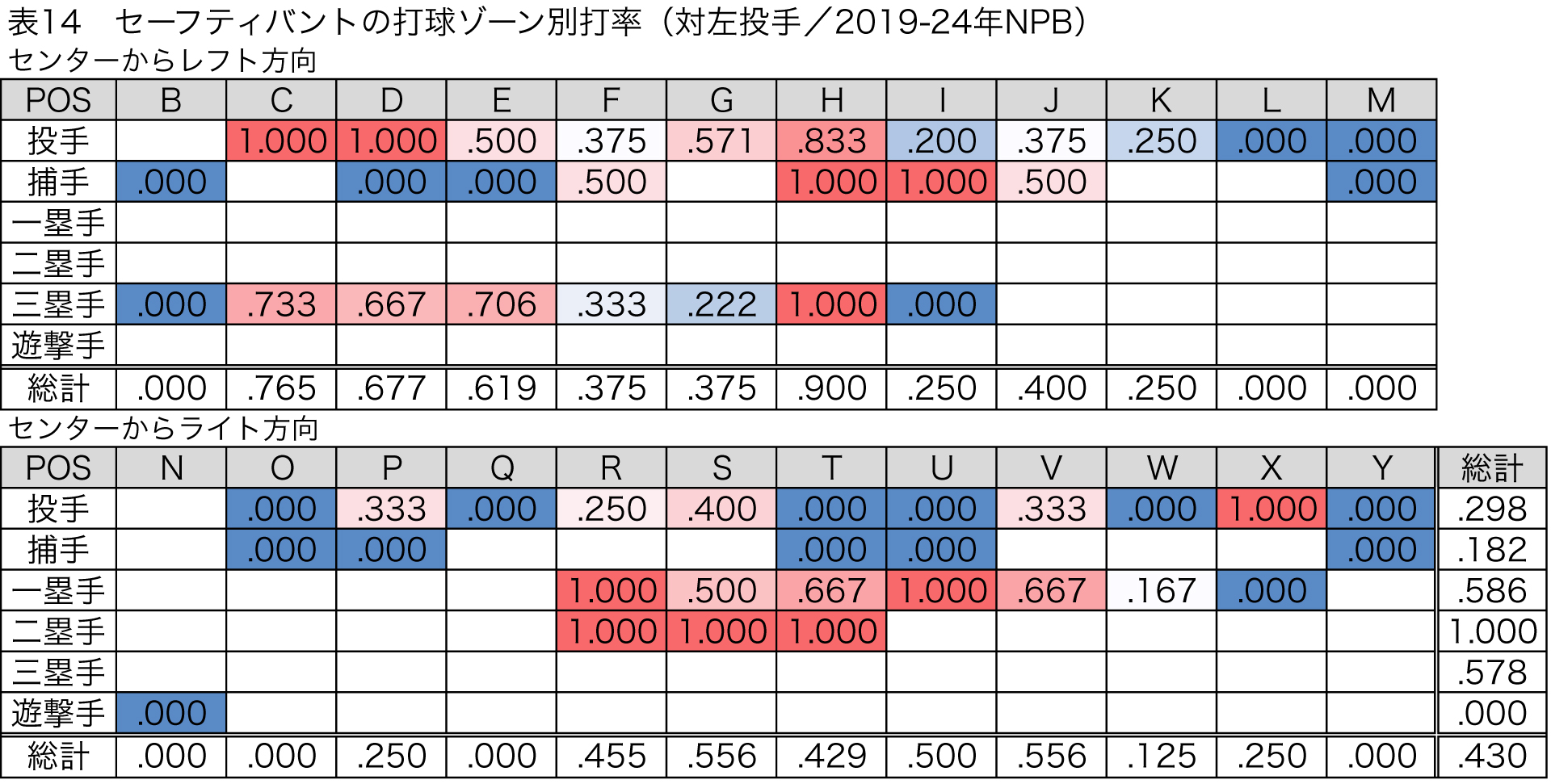

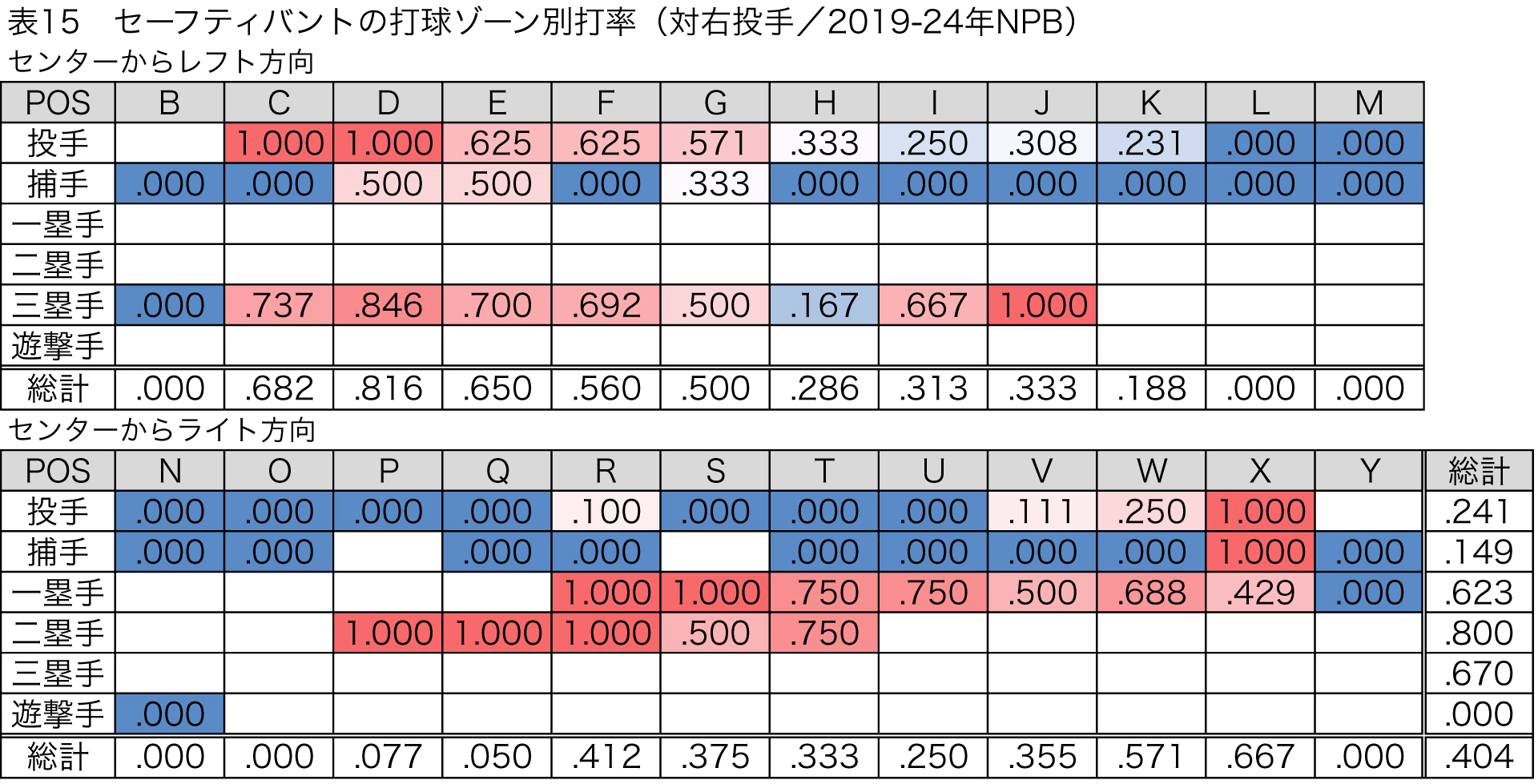

では、このようなゾーンごとの打率は対左投手と対右投手とで変化があるだろうか。

左投手と右投手とでは、左投手の方がセーフティバントをしたときの打率が高い。投手自身が処理した場合に左投手では打率.298、右投手では打率.241と左投手がバントを処理することが難しいことがうかがえる。

ただし、左投手と右投手とでセーフティバントの成功しやすいゾーンは大きく変わらない。左投手と右投手では処理のしやすいゾーンが異なる可能性はあるものの、他のポジションとバント処理を分担できることから、セーフティバントが成功しやすいゾーンには大きな差が見られないという結果になったのかもしれない。

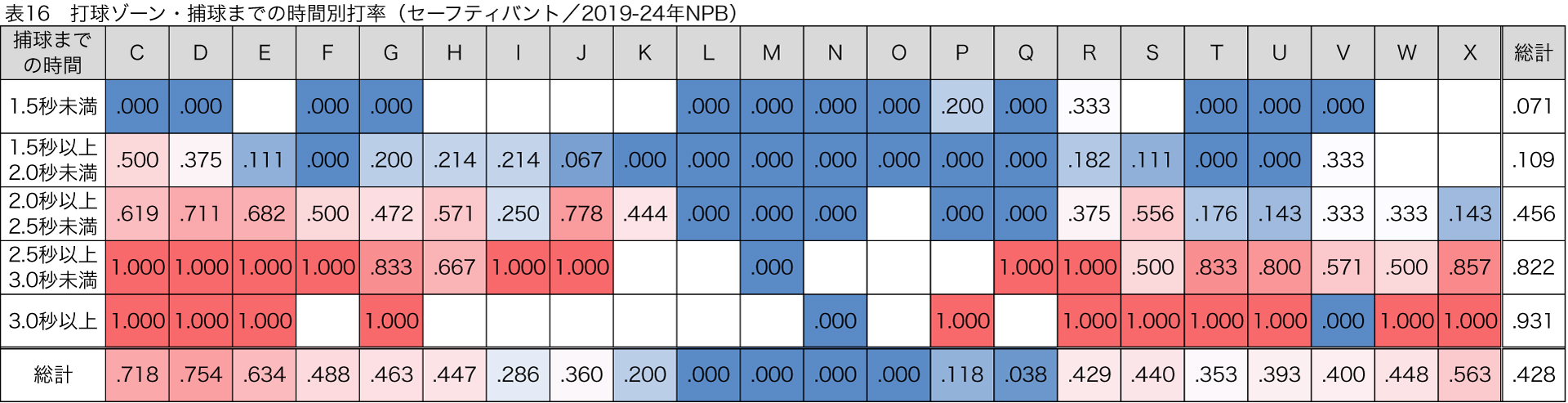

今度はセーフティバントがどのゾーンに飛んだかと、打球が飛んでから守備が捕球するまでにかかった時間によって、成功率がどのように異なるかを見ていく(表16)。なお、ファウルゾーンに飛んだバントは絶対にヒットにならないために結果から除いている。

捕球までの時間が2.0秒未満までは打率が極めて低くなっているが、2.0秒以上2.5秒未満になると打率は.456になり、2.5秒以上になると8割以上の打率となっている。2.0秒未満ではほぼどのゾーンのセーフティバントでも打率は低く、反対に2.5秒以上ではほぼどのゾーンのセーフティバントでも打率は高くなっている。転がしてもすぐに守備に捕られてしまうバントや捕られるまでに時間がかかるバントでは、ゾーンの影響は少ない(もっとも、正面付近のバントでは捕られるまでに時間がかかってしまうバントはほとんどなく、転がすゾーンと守備側が捕球までに要する時間との間には相関がある。)。

一方で捕球までの時間が2.0秒以上2.5秒未満のバントでは、三塁側では比較的打率が高くなっているゾーンが多い一方で、一塁側では打率が低いゾーンが多くなっている。これは捕球してから、一塁に送球が到達するまでの時間の差が影響していると思われる。こうした結果からも、三塁側へのセーフティバントはなるべく三塁線に近いゾーンに転がすことで成功率を高めやすいという比較的単純な傾向が見られるのに対して、一塁側へのセーフティバントは一塁線付近にせよ、投手、一塁手の守備範囲の境界付近にせよ、短時間で捕球をされてしまうと成功率が低く、捕球までに時間を要するようなバントをすることで成功率を高めやすいという傾向があると考えられる。

以上の結果から、セーフティバントの成功率を高めるためには、正面付近のゾーンへのバントや捕手が捕球できるようなバントを避けるとともに、三塁側はなるべく三塁線付近に、一塁側は一塁手と投手が捕れないか、捕球するまでに時間がかかるバントをすることが重要といえそうだ。

セーフティバントはどのような打者にさせるべきか

最後にどのような打者にセーフティバントをさせることが有効か調べていく。当然ながら、これまでに述べたような成功しやすいバントを転がす技術に長けている打者にセーフティバントをさせることが有効であることはいうまでもないが、打者が一塁に到達するまでの時間や打力などは影響しているだろうか。

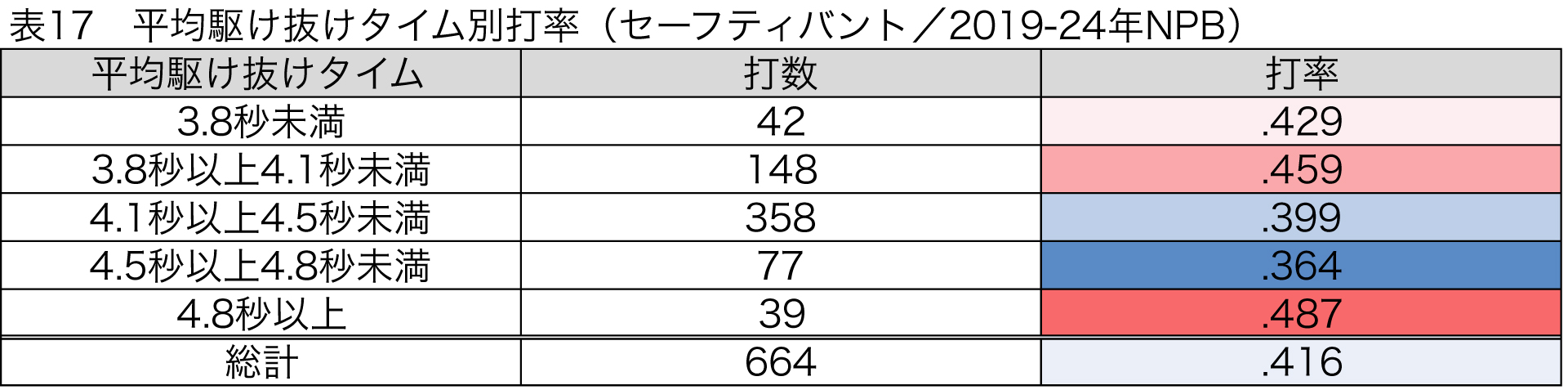

まずは一塁に到達するまでの時間によって、セーフティバントをしたときの打率がどのように変わるかを見ていく(表17)。なお、ここでは打者が一塁を駆け抜けるまでの時間が計測できた打席のうち、ゴロ打球を打った場合の一塁駆け抜け時間を平均した数値によって打者を5つのグループに分けた。

意外なことに、最も打率が高かったのは、一塁駆け抜けの平均タイムが4.8秒以上の最も足が遅い打者のグループだった。その次に打率が高いのは平均駆け抜けタイムが2番目に速いグループであり、最も平均駆け抜けタイムが速いグループは平均より打率は高いものの3番目になっている。平均駆け抜けタイムが中間のグループや2番目に遅いグループでは打率が低くなっており、足の速さが打率に影響を与えていることに間違いはないが、必ずしも足が速いほど打率が高くなっているわけではなかった。このような結果になった原因を探っていく。

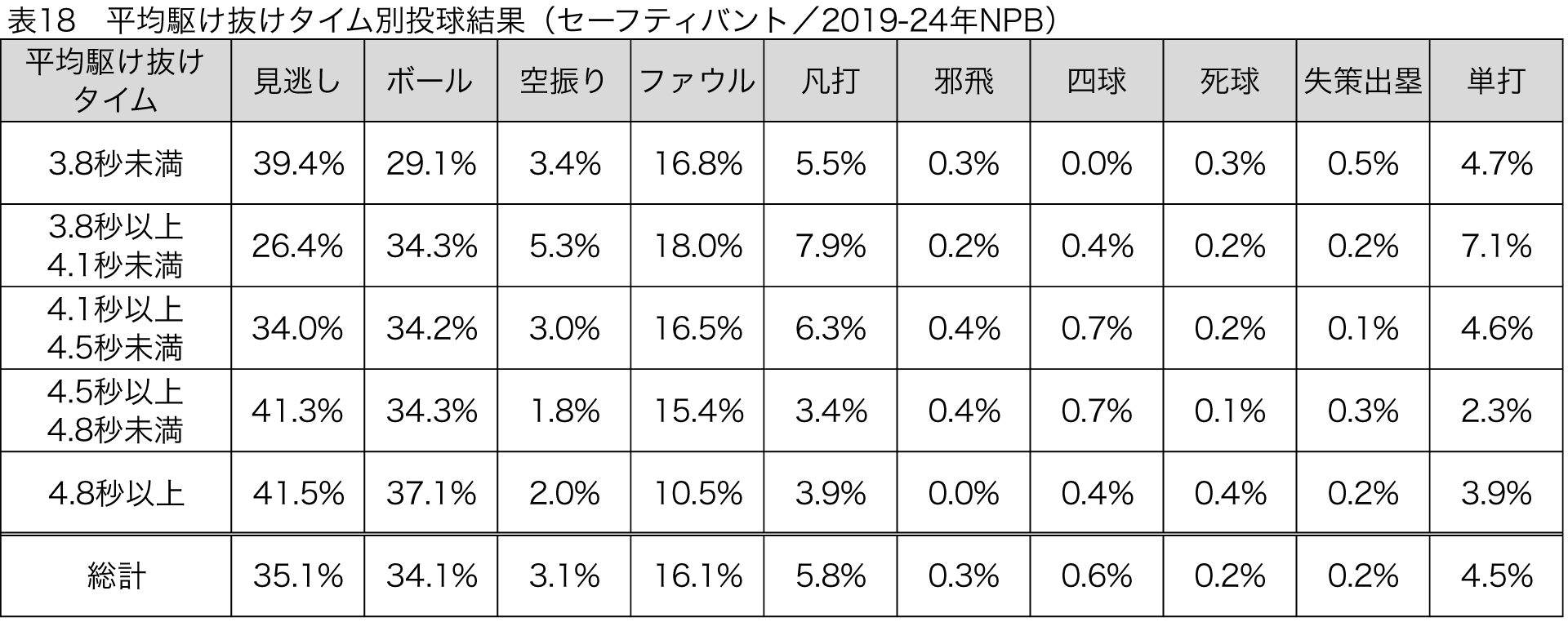

まずはセーフティバントを試みたときの結果をグループごとに詳しく見ていく(表18)。

これらの結果からは、足が速いほどセーフティバントの打率が高くなっていない理由ははっきりとは分からないが、平均駆け抜けタイムが最も遅いグループや2番目に遅いグループでは、他のグループと比較しても見逃しストライクとボールを合計した割合が高くなっていることが分かる。これらの結果からすると、足が遅いグループではセーフティバントの構えをしても、セーフティバントをしないことが比較的多いといえる。

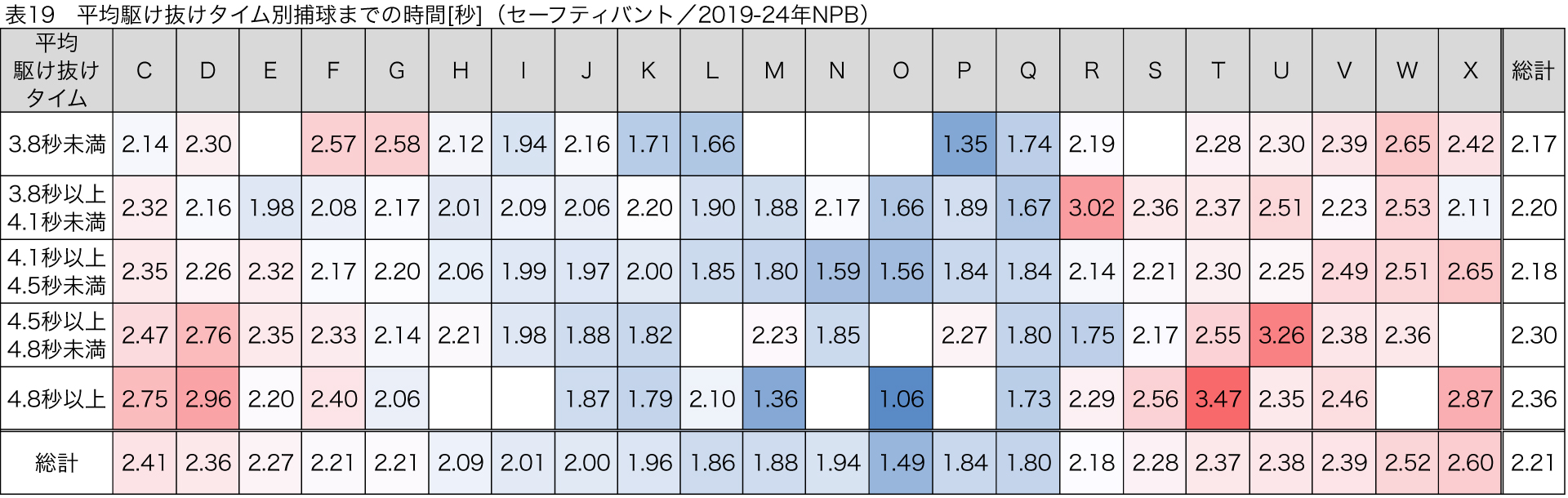

打者の足の速さとセーフティバントの成功率との関係を調べるために、平均駆け抜けタイムごとに各ゾーンへのセーフティバントを捕球するまでにかかった時間を見ていく(表19)。

おおむね足の遅いグループほど守備側が捕球までにかかる時間が長いことが分かる。正面付近のゾーンでは足の速い遅いにかかわらず、比較的短い時間で守備側に捕球されてしまっているが、正面から離れた三塁側や一塁側のゾーンでは足が遅いほど捕球までの時間がかかる傾向が見られる。

このような結果からすると、足の遅い打者ほど守備側のセーフティバントに対する警戒が低いということが考えられる。三塁側や一塁側では捕球までにかかる時間の差が顕著であるが、これは足が遅い打者の場合には守備側が意表を突かれてセーフティバントの場合の動き出しが遅れてしまうということよりも、セーフティバントに備えて前目のシフトをとることが少ないということの影響の方が大きいと思われる。現に正面付近のゾーンでは打者の足が速くとも遅くとも処理までにかかる時間はあまり変わらない。投手や捕手はセーフティバントに対する警戒の度合いによって、前に守ったり後ろに守ったりすることができないために、いずれのグループでも捕球までにかかる時間があまり変わらないと考えると整合する。逆に言えば、足が遅い打者でセーフティバントをあまり警戒しておらず、投手や捕手が意表を突かれたとしても、プロのレベルであればうまく処理ができないということは少ないということでもある。

セーフティバントを成功させようとするときには、相手のシフトを見て意表を突くことは重要だが、肝心のバントを転がす位置が正面付近であれば、成功率は高まらないといえる。

打者の打力とバントによる得点期待値の変化との関係

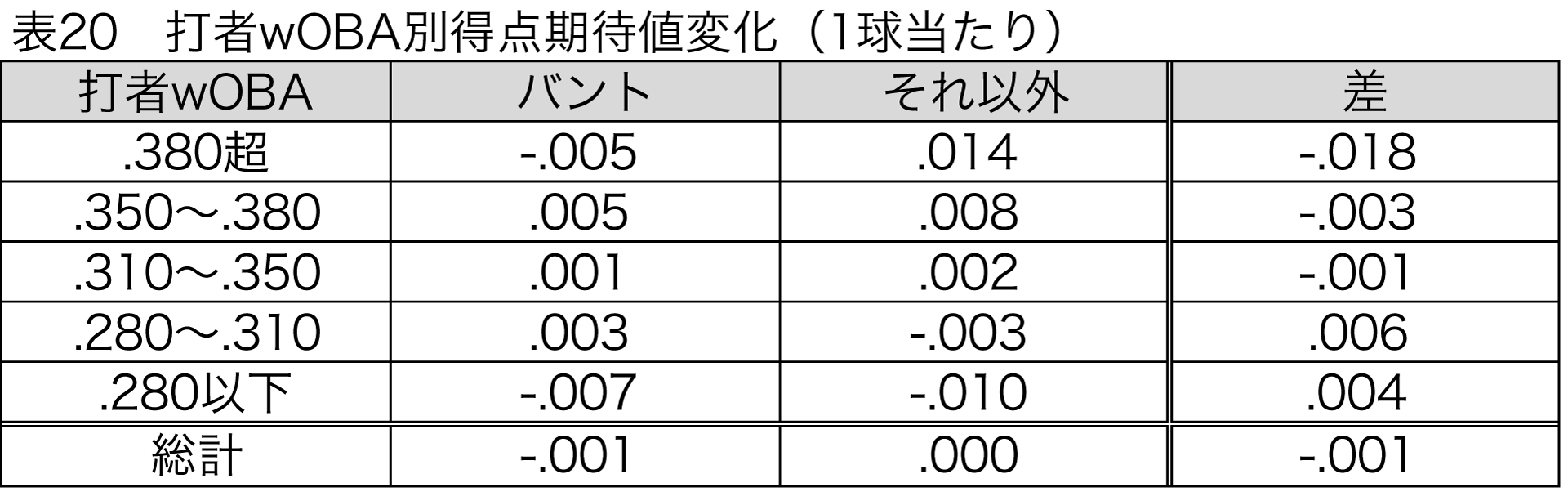

最後に打者の打力とバントによる得点期待値の変化との関係を見ていく。一般的に考えれば、打力が高いほどバントをせずとも得点期待値は上昇する程度が大きく、あえてバントをさせる必要性は小さく、打力が低いほどそのままヒッティングさせても得点期待値の上昇する見込みが乏しいためにバントをさせる必要性が比較的大きくなると考えられるが、実際にはどうだろうか。

予想通りおおむね打力が高いほどセーフティバントさせない場合と比べてセーフティバントをさせた場合の得点期待値のマイナスが大きくなっており、打力が低くなってくるとセーフティバントをさせる方がわずかながら得点期待値がプラスになる、あるいは得点期待値のマイナス幅が小さくなる傾向が見られる。もっとも、これまでに見てきたように、セーフティバントが試みられた機会自体が稀であるため、打力が低い場合にはどんどんセーフティバントを仕掛けていった方が良いとはならないが、相応の技術と足の速さがあり、これに対して守備側の警戒が薄い場合で、打力に期待できない場合にはセーフティバントは有力な選択肢にはなり得るとはいえるだろう。ただ、打力が最も低いグループではセーフティバントを試みた場合の得点期待値のマイナスもかなり大きい。打力が低ければ、守備側もセーフティバントを警戒するために成功率が想定通りに高くならないことが原因かもしれない。

まとめ

以上のように、セーフティバントは大きなプラスをもたらすことは難しいものの、状況次第では有力な選択肢になり得る作戦であるとはいえる。この点では送りバントがほとんどの場面で有効な作戦とはなり得ないこととは異なる。ただし、足の速い打者ほど守備側も警戒していることがうかがわれる結果も出ていることから、セーフティバントの数を増やしていくと成功率が現在よりも下がることも予想される。このため、今後もセーフティバントを仕掛けるタイミングは吟味が必要と考えられる。

市川 博久/弁護士 @89yodan

DELTAデータアナリストを務める弁護士。学生時代、知人が書いていた野球の戦術に関する学術論文を読み、分析に興味を持つ。 その後『マネー・ボール』やDELTAアナリストらが執筆したリポートを参考に自らも様々な考察を開始。

『デルタ・ベースボール・リポート7』などリポートシリーズにも寄稿。動画配信サービスDAZNの「野球ラボ」への出演やパシフィックリーグマーケティング株式会社主催の「パ・リーグ×パーソル ベースボール データハッカソン」などへのゲスト出演歴も。球界の法制度に対しても数多くのコラムで意見を発信している。