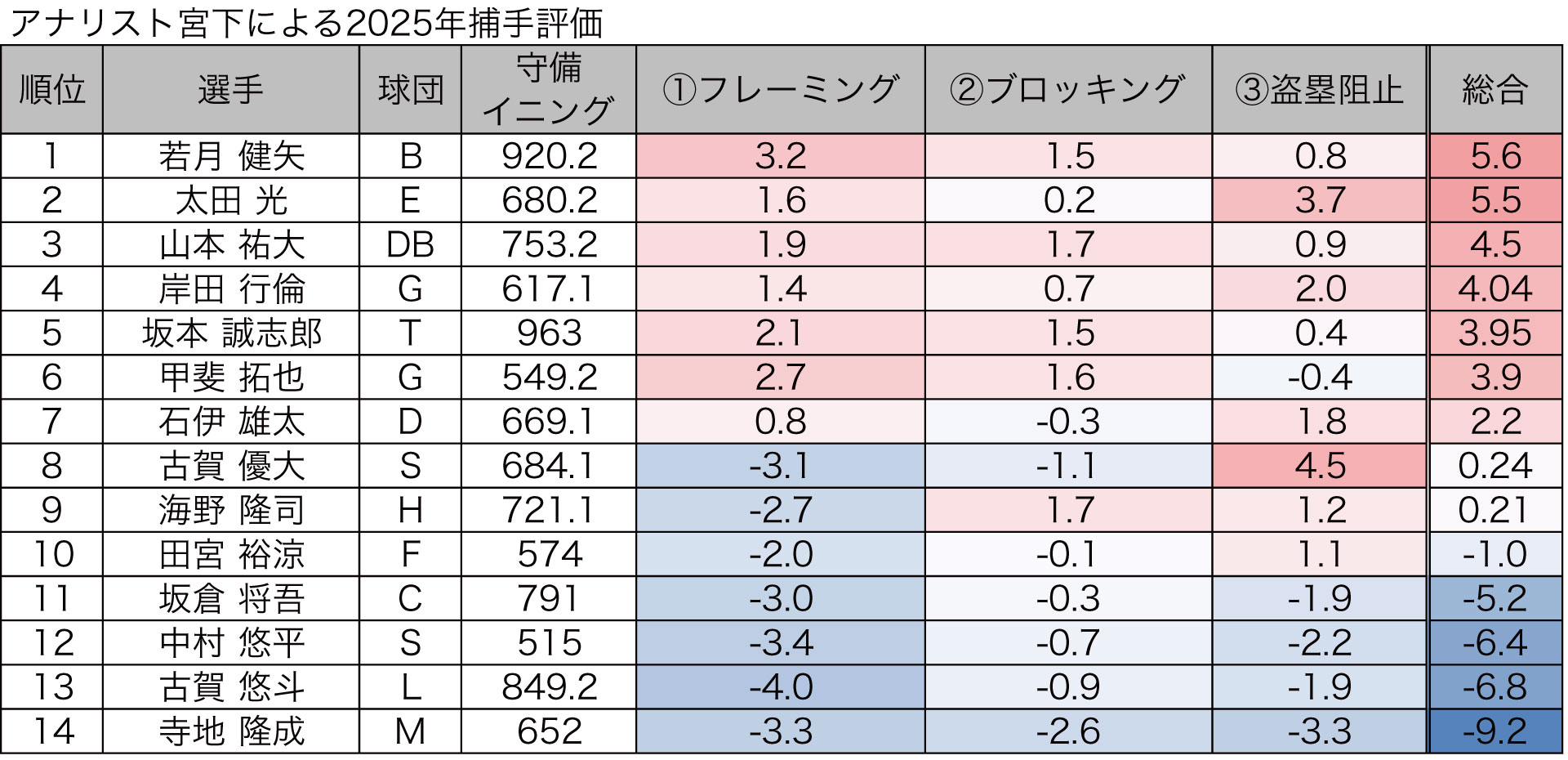

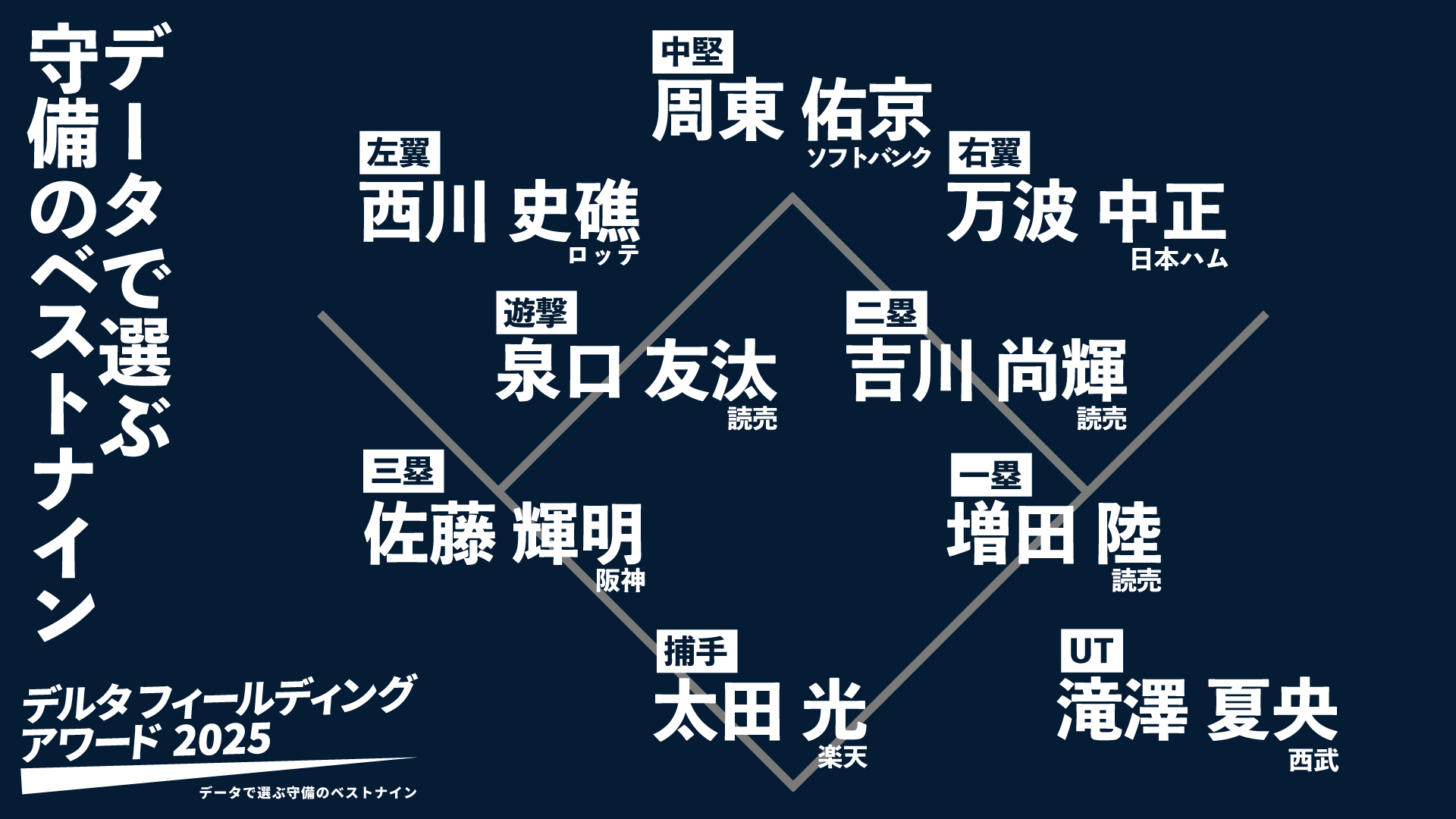

野球のデータ分析を手がける株式会社DELTAでは、先日、データで選ぶ守備のベストナイン

“デルタ・フィールディング・アワード2025”を発表しました。ここでは投票を行ったアナリストが具体的にどのような手法で分析を行ったか、またその分析からの感想を紹介しながら、具体的に分析データを見ていきます。今回は捕手編です。受賞選手一覧は

こちらから。

対象捕手に対する6人のアナリストの採点

捕手は

太田光(楽天)が受賞となりました。太田はアナリスト6人のうち3人が1位票を投じ、60点満点中53点を獲得しています。2021年、2023年、2024年と評価対象になってきた太田ですが、順位は6位→7位→10位と芳しいものではありませんでした。それだけに今回の受賞は驚きです。1位票を投じたアナリスト市川博久氏からは、フレーミングは平均程度だが盗塁阻止が優秀だったとのコメントがありました。

2位以降は44点で若月健矢(オリックス)と岸田行倫(読売)が並びました。選出方式[1]に基づき、1位票を2票獲得した若月が2位、岸田が3位となっています。若月に1位票を投じたアナリスト佐藤文彦氏からは、フレーミング、盗塁阻止の両面で優れていたという指摘がありました。

セ・リーグのゴールデン・グラブ賞に輝いた坂本誠志郎(阪神)は4位。1位票を1票獲得する一方、下位票を投じるアナリストもおり、評価が大きく分かれました。ただ、2023年のフィールディングアワード受賞の原動力となったフレーミングは今季も健在だったようです。

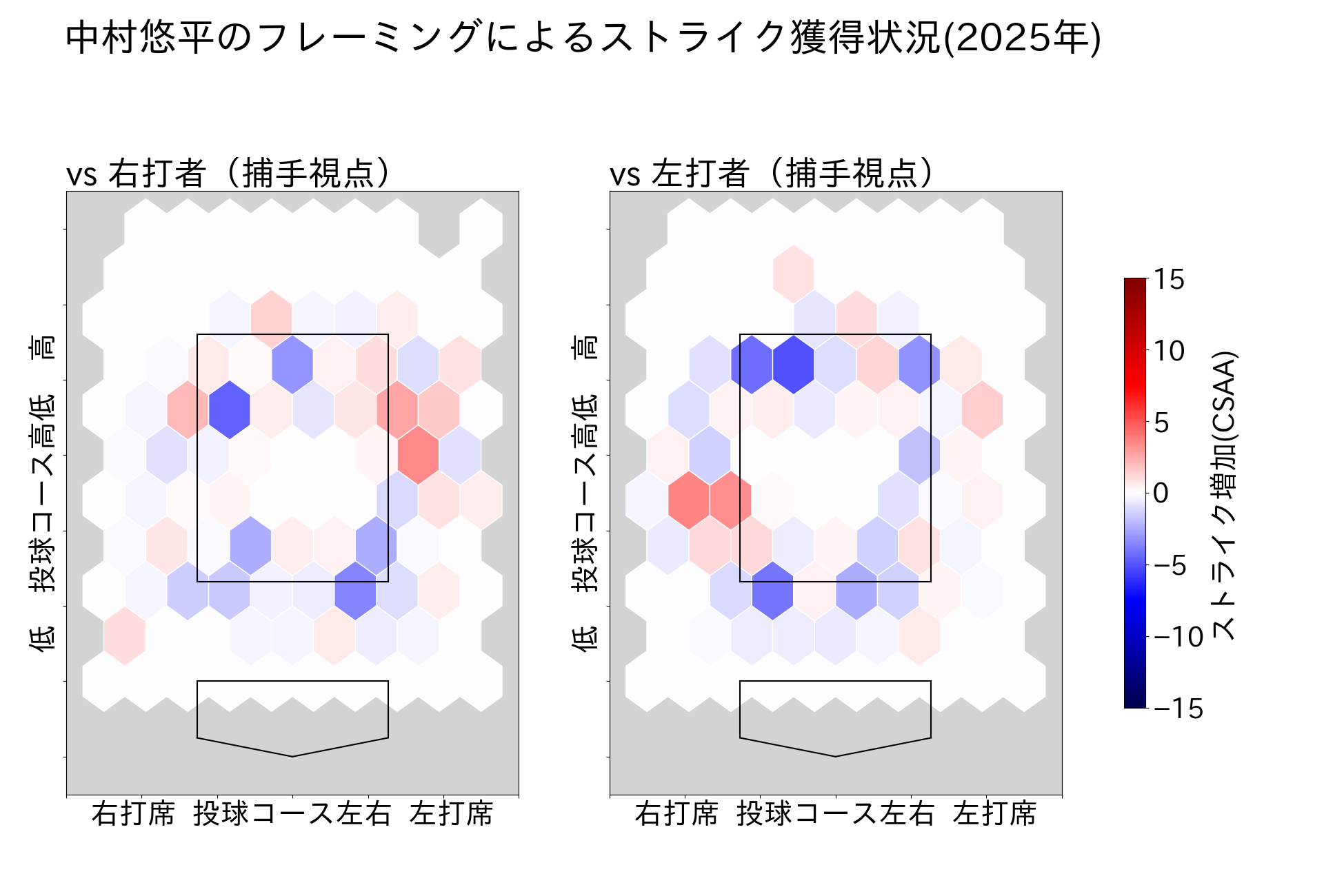

昨季フィールディングアワードを受賞した中村悠平(ヤクルト)はまさかの13位。アナリスト宮下博志の分析によると、昨季は優秀だったフレーミングと盗塁阻止が今季は大幅に悪化したことが響いたようです。

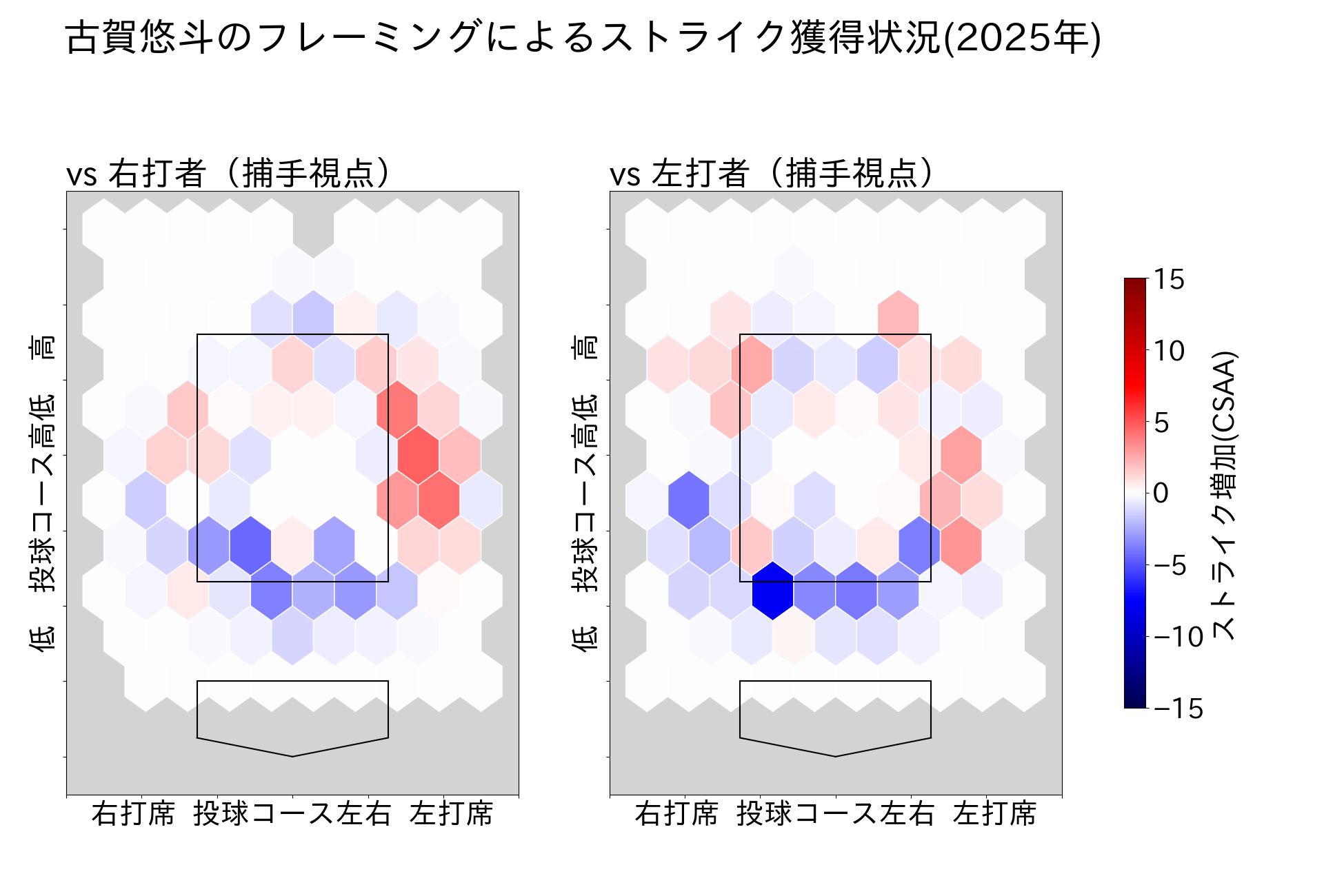

今季レギュラーに定着した20歳の寺地隆成(ロッテ)は1ポイントも獲得できず最下位に。打撃に定評がある期待の若手ですが、守備面はまだまだ課題が大きいという評価になりました。もしこのまま捕手に留まれればチームの中心選手に成長する可能性が大きいだけに、今後の成長に期待したいところです。

各アナリストの評価手法(捕手編)

- 岡田:DELTAのベーシックな捕手評価(盗塁阻止+捕逸阻止+失策+併殺)にフレーミングを追加

- 道作:ベーシックな捕手評価+フレーミング。過去3年間の守備成績から順位付け

- 佐藤:フレーミングと盗塁阻止(ポップタイム+送球コントロール)の2項目でそれぞれ順位付けを行い、各選手のはたらきをポイント化。それを合算した

- 市川:失策回避、盗塁阻止、併殺奪取、フレーミングの合計点。フレーミングは独自の基準を採用

- 宮下:フレーミング、ブロッキング、盗塁阻止の評価に機械学習を採用。フレーミングはミットの動き、ブロッキングは球種、盗塁阻止は走者の走力も考慮した

- 辻:ベーシックな捕手の評価(盗塁・捕逸・失策・併殺)にフレーミングを加えた。フレーミングは機械学習によりストライク期待値を予測し、実際の判定と照らし合わせて算出

アナリスト宮下はどう分析したか。フレーミングデータを公開!

ここからはアナリスト宮下博志の分析結果を例に、捕手の守備評価を具体的に見ていきます。宮下は捕手の守備を「①フレーミング」、「②ブロッキング」、「③盗塁阻止」の3項目で評価を行いました。3項目いずれの分野の評価にも機械学習が使われています。

<アナリスト宮下の分析手法>

すべて機械学習を用いて算出した。年度ごとにリーグ平均が0になるよう調整を行っている。

①フレーミング:球種、構え、投球コース、投手左右などの投球情報に加え、球場、球審、投球カウントも考慮して、見逃し時にストライクになる期待値を算出。それと比較して実際にどれだけストライクを獲得したかを得点化した。

②ブロッキング:球種、構え、投球コース、投手左右などの投球情報から、投球ごとの走者の進塁期待値を算出。期待値と比較しどれだけ進塁を抑止したかを得点化した。

③盗塁阻止:球種、構え、投球コース、投手左右などの投球情報から走者の盗塁成功率を算出。期待値と比べてどれだけ盗塁を阻止したかを得点化した。

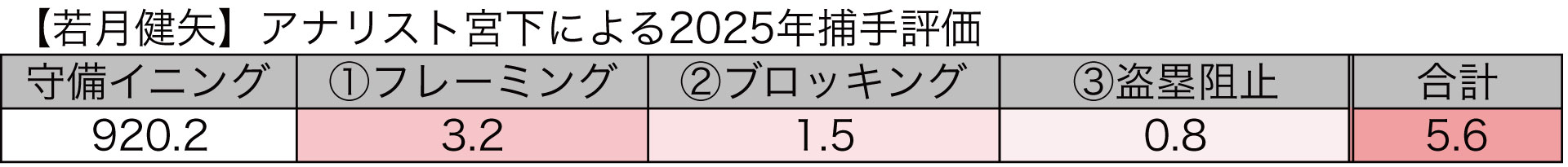

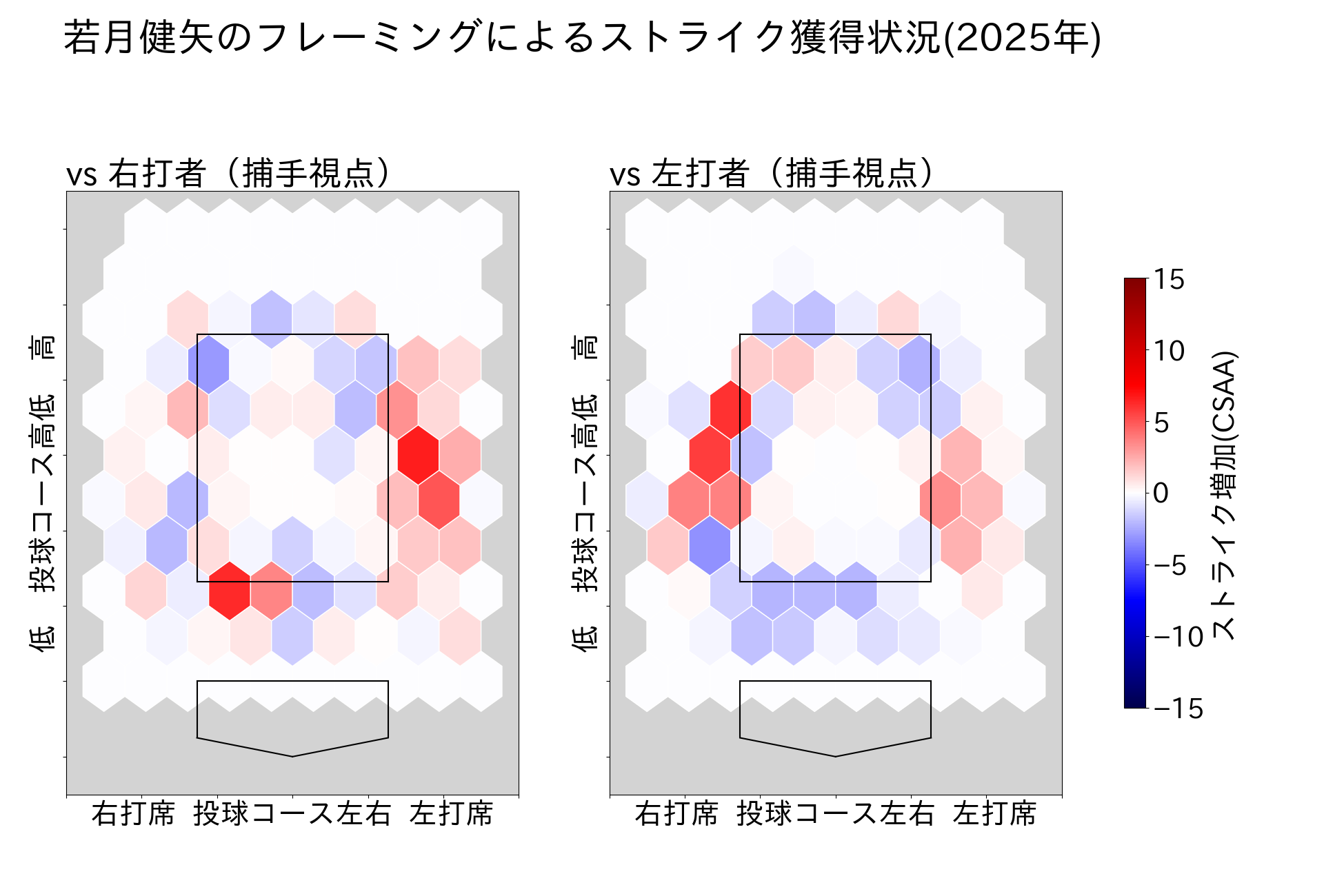

若月は920.2イニングを守り、平均レベルの捕手に比べて5.6点分も失点を減らしたという評価です。

項目別に見ると全体的に好成績を残しています。特に今季はフレーミングで平均よりも3.2点分多く失点を防ぎました。一方で、昨季3.2でトップだった盗塁阻止は0.8。優れた盗塁阻止能力で知られる若月ですが、今季はあまり振るわなかったようです。

ストライク獲得状況をビジュアル化した以下の図で、若月のフレーミングの得意・不得意コースを見ていきましょう。赤くなるほどストライク増加、青くなるほど減少を示しています。

左右どちらの打者に対しても外角への投球でかなりストライクを増やしており、昨季とはやや異なる傾向が見られます。昨季から今季にかけてフレーミングに関して何らかの取り組みを行ったのかもしれません。

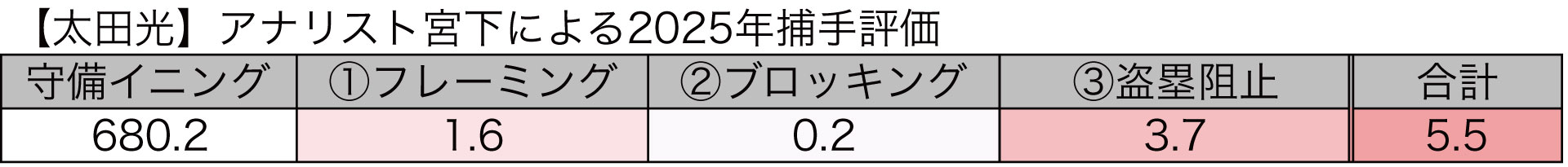

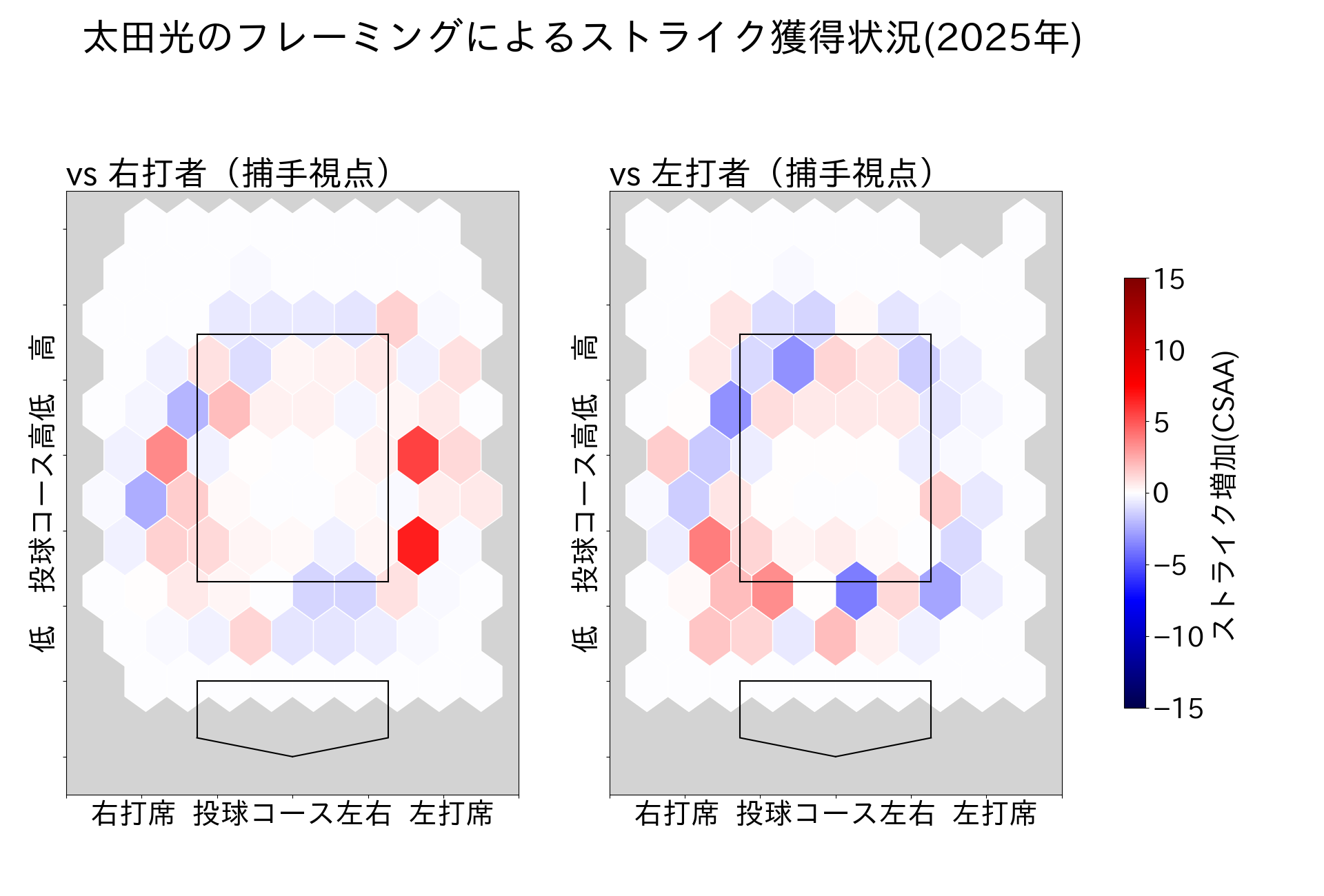

太田は680.2イニングを守り、平均レベルの捕手に比べ5.5点分の失点を防いだという評価を得ています。特に強みだったのは盗塁阻止で、平均に比べて3.7点分も失点を減らしました。今季は盗塁阻止率.383と、一般的なスタッツでも優れた値を記録しましたが、より詳しい分析においてもその評価は変わりません。また、フレーミングでは1.6と、昨季の-2.6から大きく得点を伸ばしました。

昨季の太田は右打者の外角を苦手にしていました。ところが今季はそのコースが濃い赤に。もしかすると自身の苦手を認識し、何らかのかたちで改善を図ったのかもしれません。左打者の外角低めも赤いゾーンが増えています。

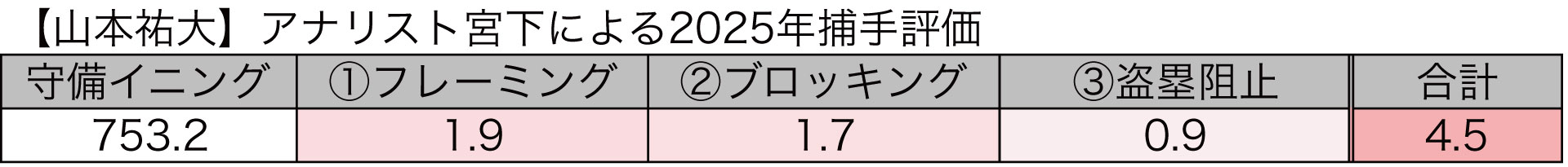

3位の山本は平均に比べ4.5点分失点を減らしたとの評価です。全体の採点では6位だった山本ですが、宮下は3位とひときわ高い順位をつけています。

項目別に見ると、3つすべてでまんべんなく高い評価を受けています。昨季は-1.1と課題だったブロッキングが今季は1.7。リーグでトップクラスに失点を減らしていました。フレーミングも昨季は-0.4と平均を下回っていましたが、今季は1.9点分失点を減らしています。

フレーミングでは、右打者の外角低めに明確な強みを持っていた反面、左打者の高めはやや苦手にしていたようです。

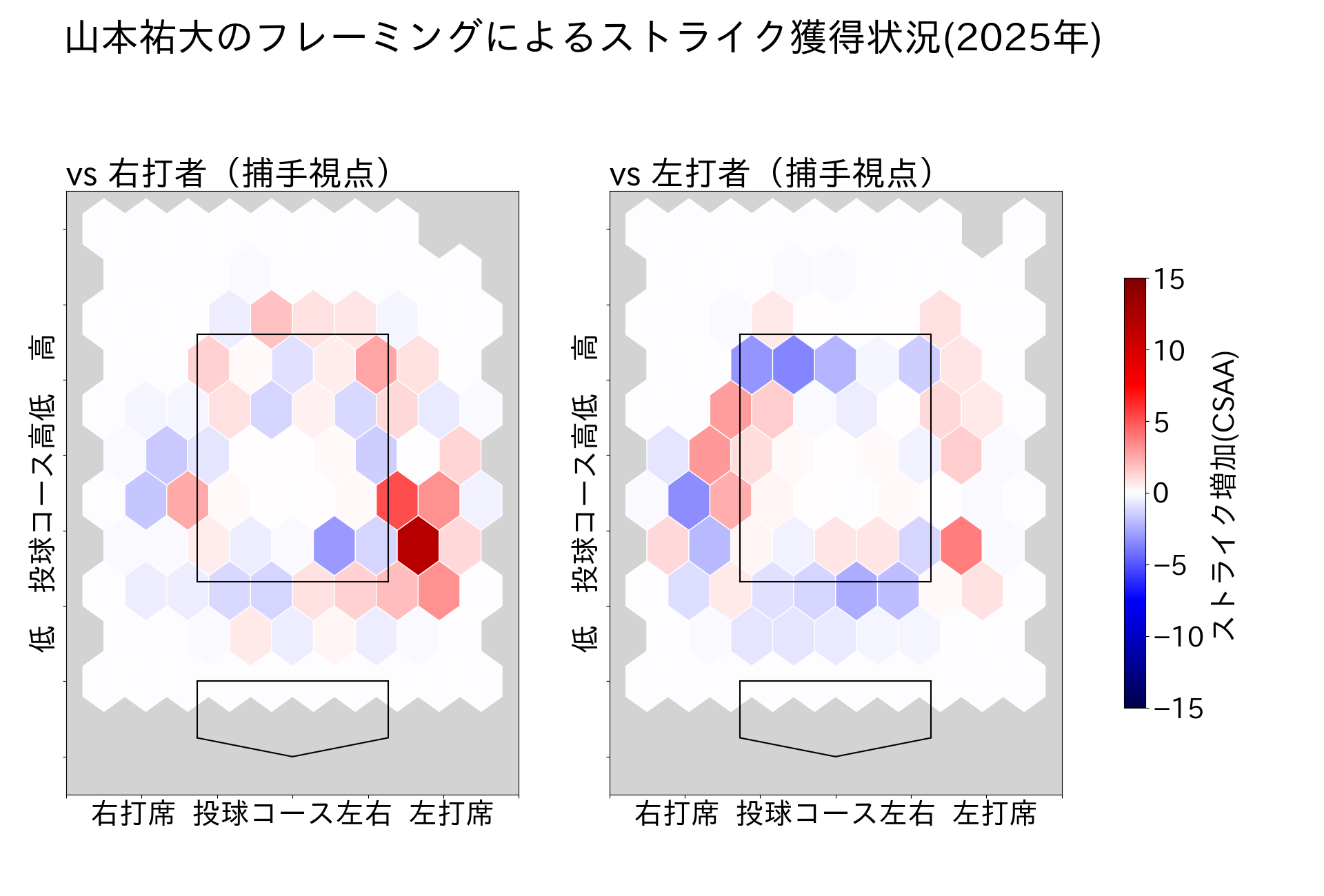

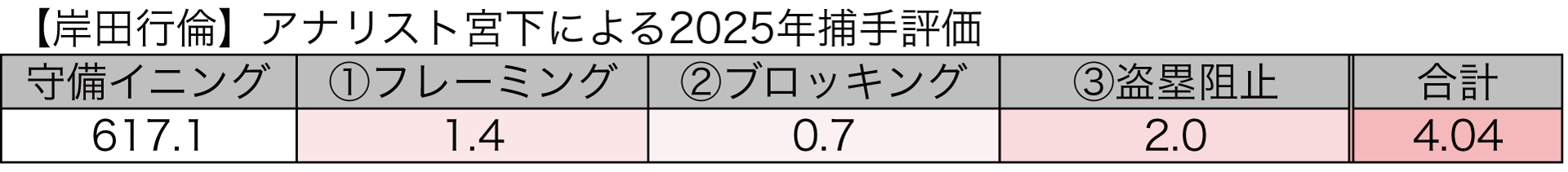

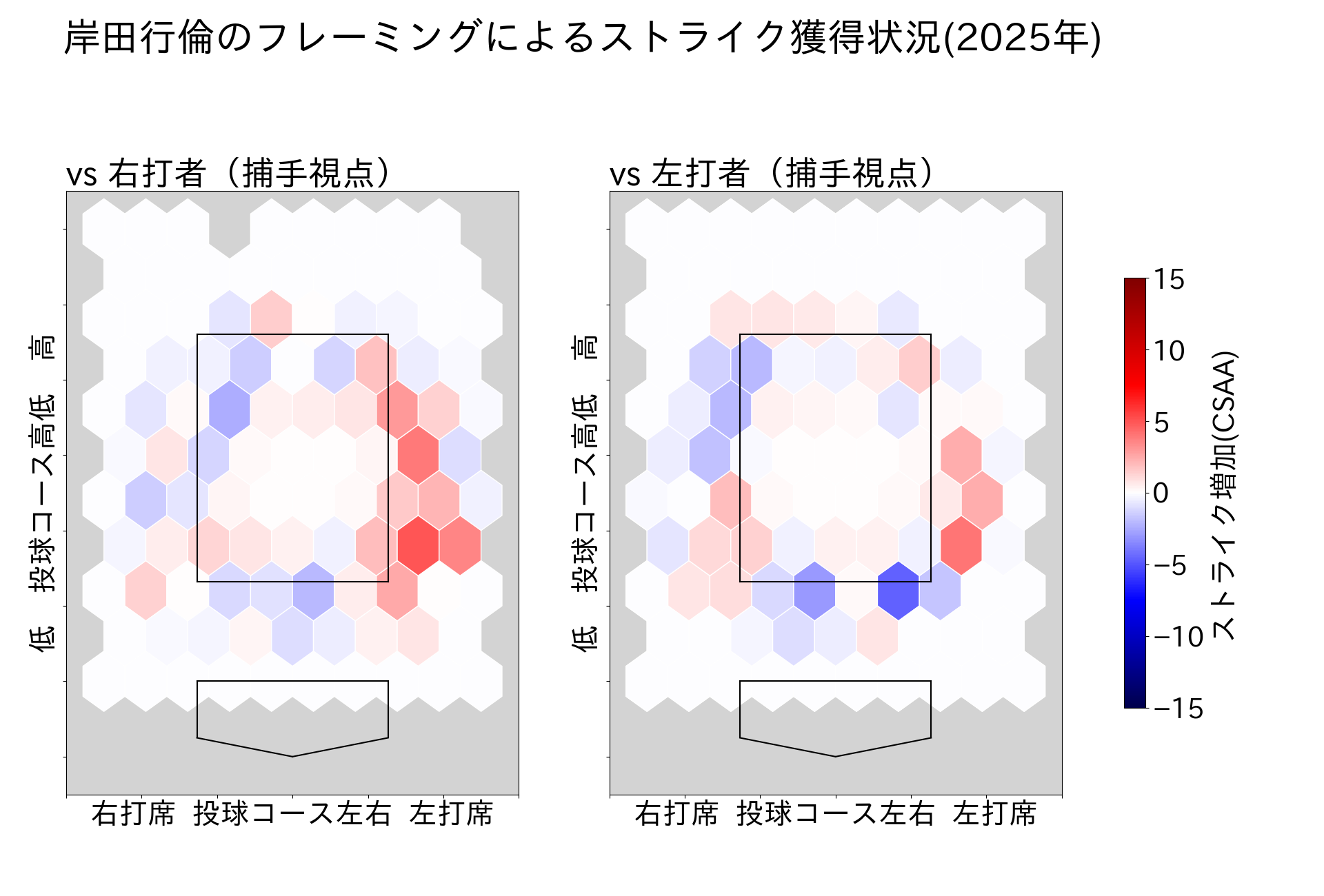

4位にランクインした岸田は平均的な捕手に比べて4.04点失点を減らしたという評価を受けました。

特に優秀だったのは盗塁阻止。平均的な捕手と比べて2.0点分も失点を防いでおり、これは全体3位です。ほかにもフレーミングは1.4点分、ブロッキングで0.7点分失点を減らしており、全体的に優れた値を記録したと評価されています。

図を見ると、捕手から見て右側への投球、つまり左打者の内角と右打者の外角で多くのストライクを獲得している傾向にあるようです。反面、左側への投球はやや苦手にしているように見えます。得意・不得意がはっきりしているため、苦手なコースを克服できるかどうかがフレーミング面のカギになりそうです。

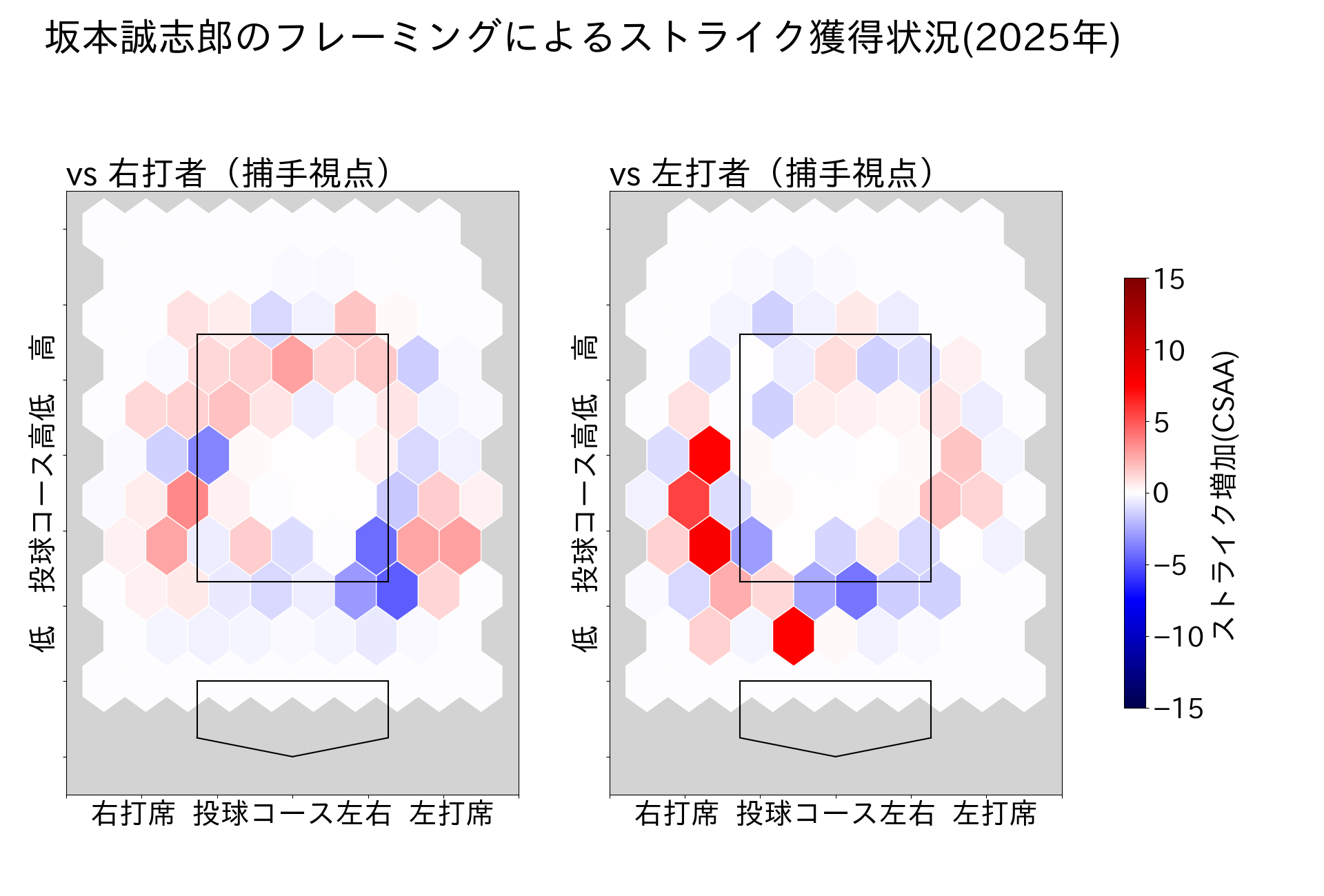

ゴールデン・グラブ賞を受賞した坂本ですが、ここでは5位にとどまりました。とはいえ平均的な捕手と比べて3.95点分も失点を減らしており、優れた守備力を持っていることは確かです。個別に見ると、フレーミングが2.1、ブロッキングが1.5、盗塁阻止が0.4とすべてで平均よりも失点を防いでいました。

フレーミングでは左打者の外角で多くのストライクを獲得する傾向にありました。一方、昨季までは低めのストライクゾーンで多くのストライクを獲得していましたが、今季はむしろ減らすことが多かったようです。

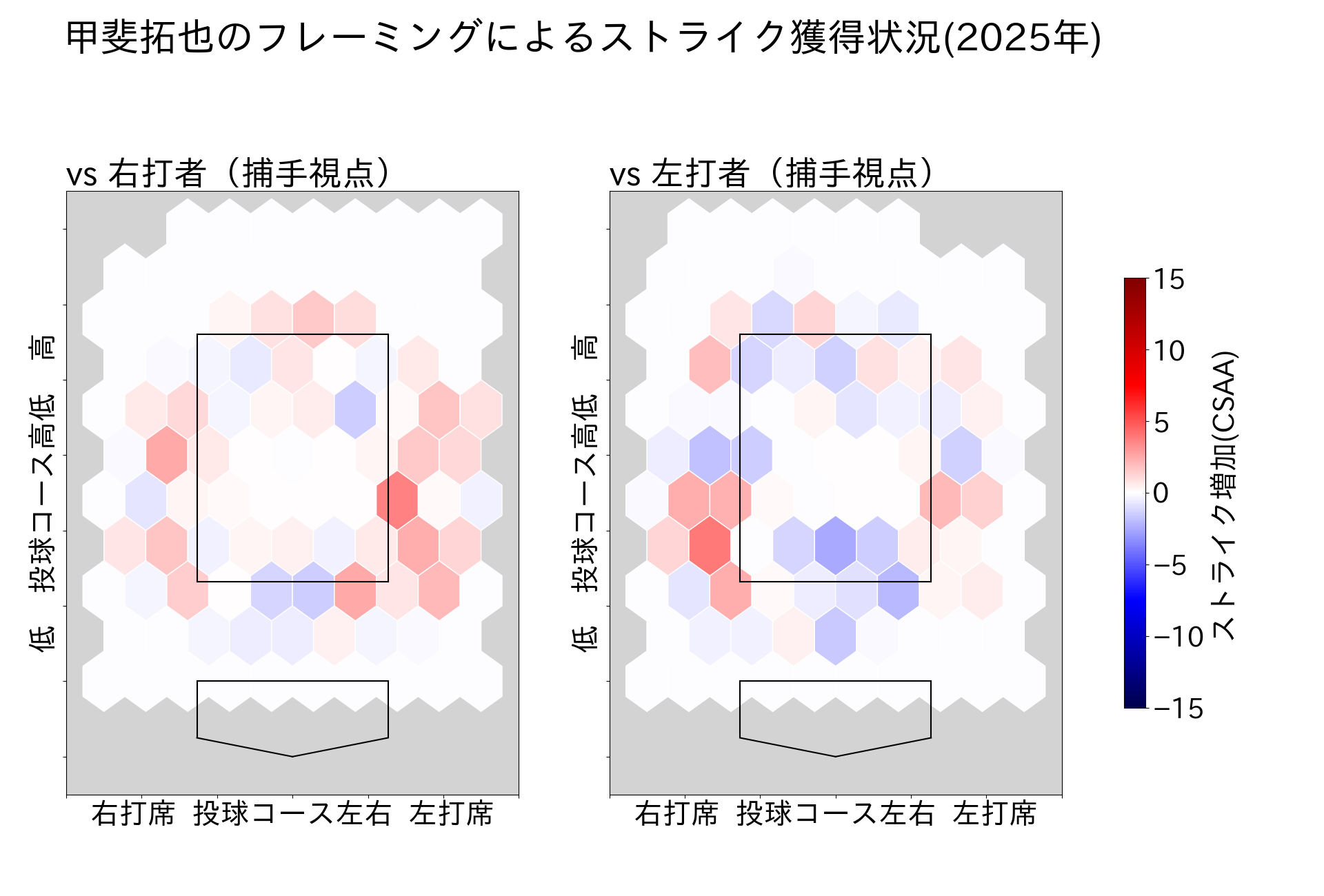

甲斐は6位にランクイン。平均に比べて3.9点分チームの失点を減らしたという評価になりました。

項目別に見ていくと、強みになったフレーミングでは2.7点分失点を減らしたという評価を受けました。一方、盗塁阻止は-0.4と昨季同様やや平均を下回りました。「甲斐キャノン」と呼ばれる強肩で走者を釘付けにしてきた甲斐ですが、ここ数年は傑出した盗塁阻止能力を見せられていません。

かつての甲斐は優れた盗塁阻止能力で他の捕手に差をつける一方、フレーミングでは逆に差をつけられる傾向にありました。ところがここ数年の甲斐は、かつての強みと弱みが逆転。フレーミングで差をつける一方、逆に盗塁阻止では他の捕手にリードを許すようになっています。

以前専門家に指導を受け、低めのコースの苦手を克服したと見られていた甲斐ですが、今季は左打者の低めがかなりマイナスになっています。依然としてフレーミングは強みであり続けていますが、移籍にともなってプレースタイルに何らかの変化が見られた可能性はあります。

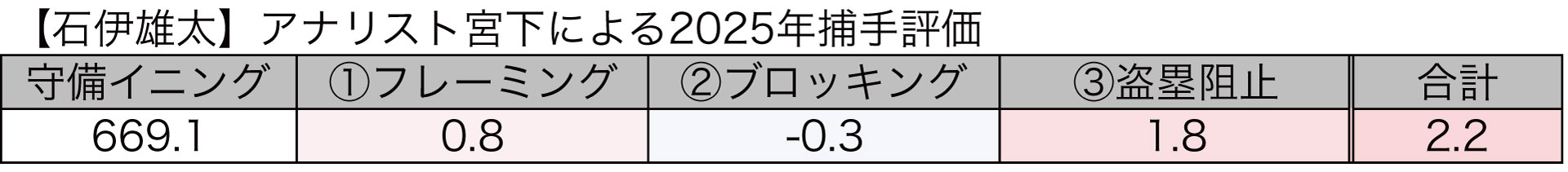

今季新人ながらシーズン後半は正捕手に定着した石伊は7位にランクイン。669.1イニングで平均的な捕手と比べて2.2点分失点を減らしました。特に強みだったのは1.8を記録した盗塁阻止。新人ながら盗塁阻止率.413を記録した盗塁阻止能力は、より高度な分析においても高く評価されています。

フレーミングを見ると、明確な強みはない一方、やや低めを苦手にしている傾向がありそうです。盗塁阻止という武器があるだけに、フレーミングを改善すれば来季以降、フィールディングアワード受賞の可能性は十分にあります。

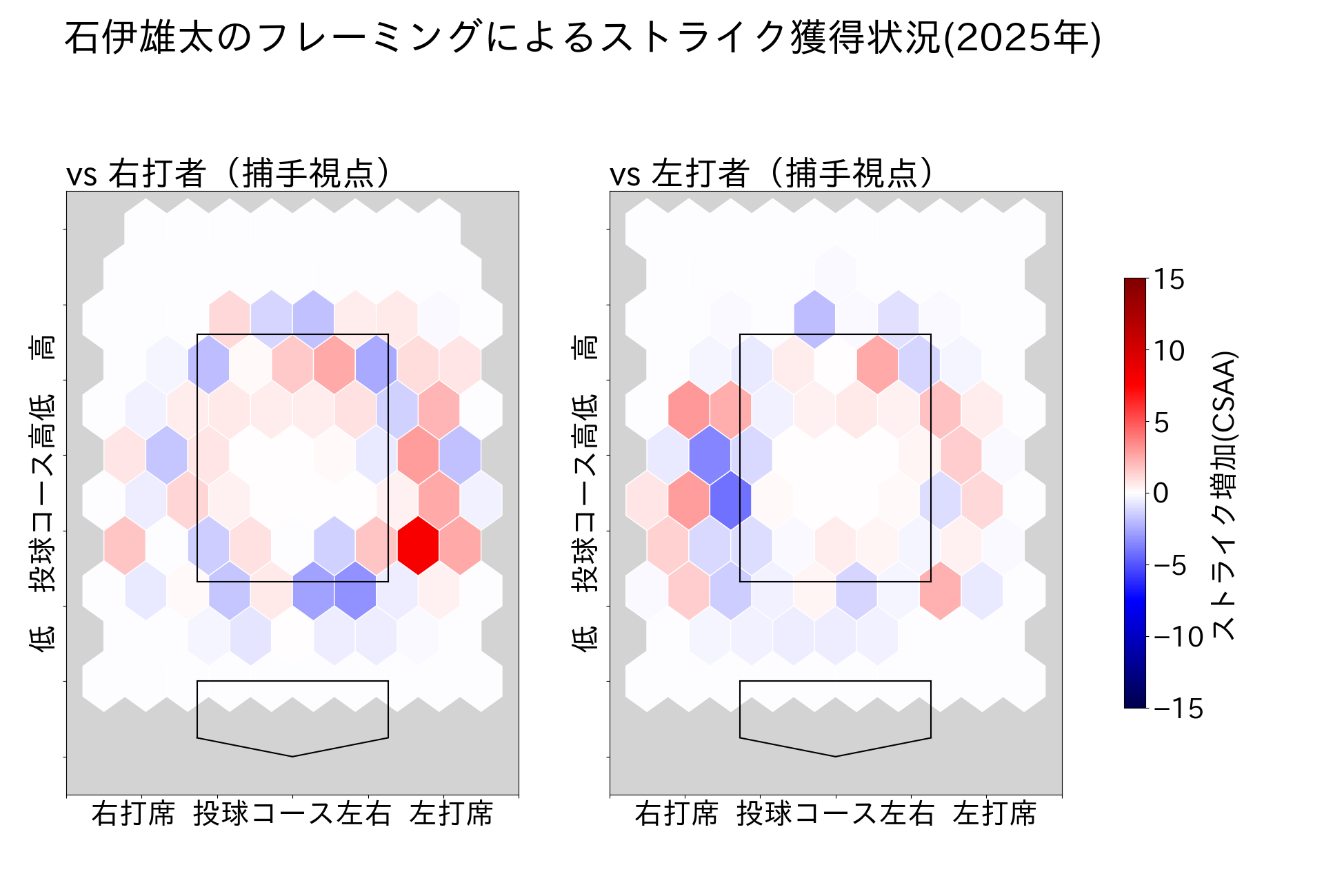

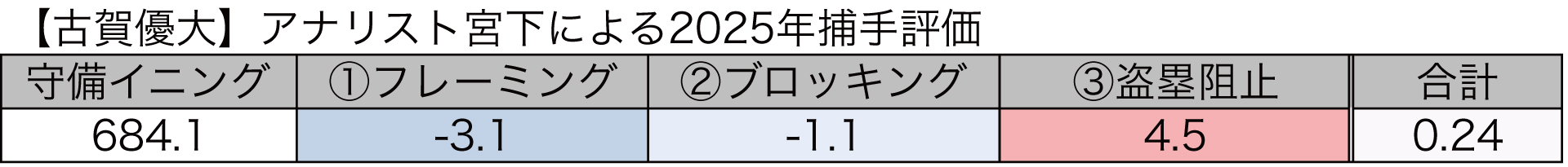

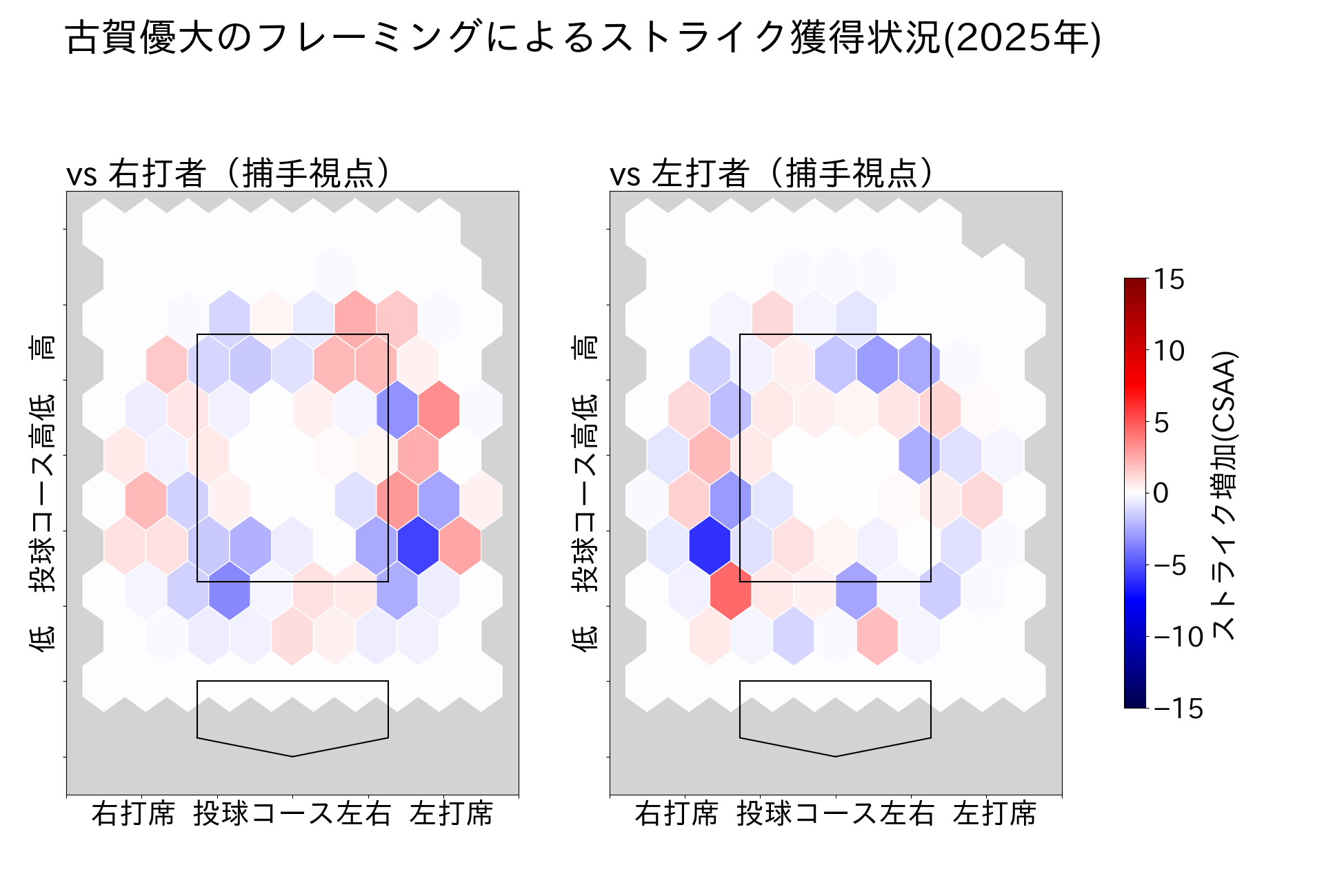

古賀優は684.1イニングで0.24と、ほぼ平均レベルの評価を受けました。

項目別に見ると、フレーミングは-3.1で対象者14人中12位、ブロッキングは-1.1で13位と、大きな課題を抱えています。ただ、盗塁阻止は4.5で対象者中断トツ。弱点を帳消しし、全体としては平均レベルの評価となっています。

優れた盗塁阻止能力を持ちながらフレーミングに課題があるという傾向は以前の甲斐を彷彿とさせます。近年、フレーミングはトレーニングで改善が可能なことが明らかになりつつあるだけに、今オフは弱点の解消に取り組みたいところです。

左右どちらの打者に対しても、外角低めの投球に対するフレーミングでかなりストライクを失っているようです。明確な課題として出ているだけに、改善に向けて取り組みたいところです。

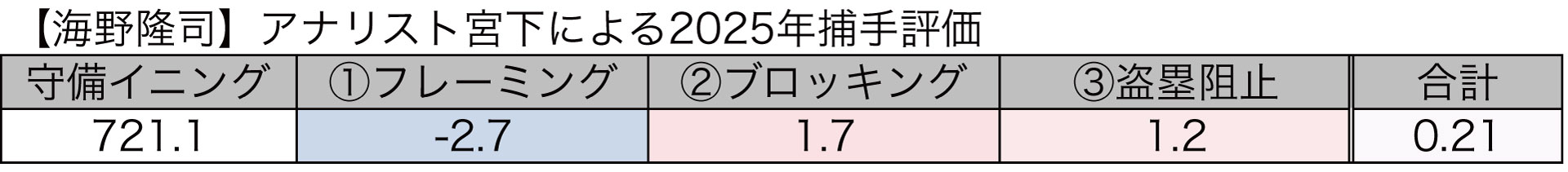

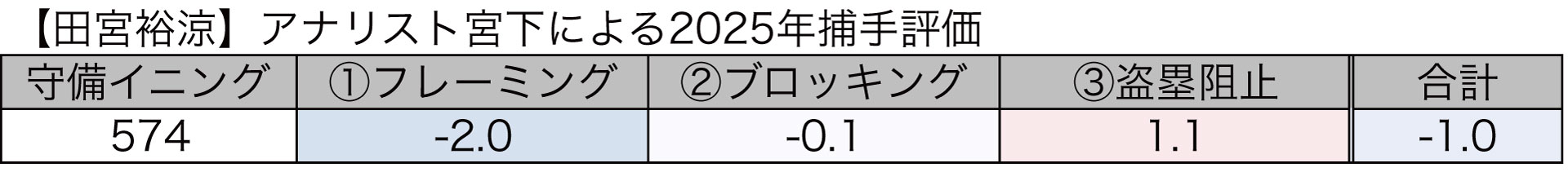

甲斐の移籍にともなってレギュラーとなった海野は9位。ほぼ平均レベルの守備力という評価を受けています。

甲斐の移籍により盗塁阻止を不安視するホークスファンも多かったのではないでしょうか。ただ、結果として見れば海野の盗塁阻止は1.2と、昨季の甲斐(-0.4)よりも優秀でした。ブロッキングも1.7点分の失点を防いでおり、これは対象者の中でトップクラスです。一方で課題となったのはフレーミングで、平均よりも2.7点分失点を増やしてしまったという評価になりました。

左打者の低めを強みとしていた一方、全体的に高めは苦手としていたようでした。また、どちらかといえば図の左側、つまりキャッチャーミット側への投球でストライクを失っているようです。

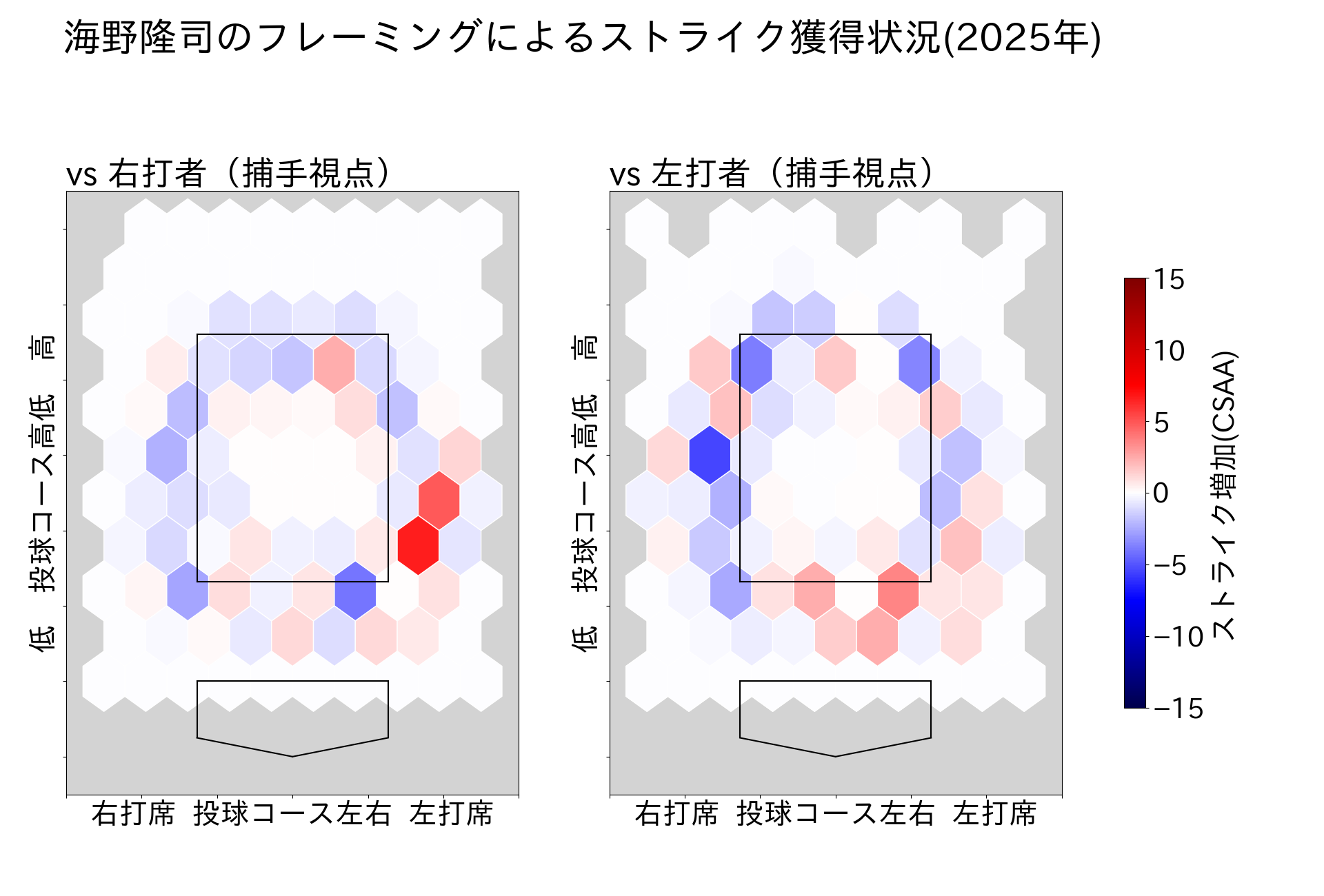

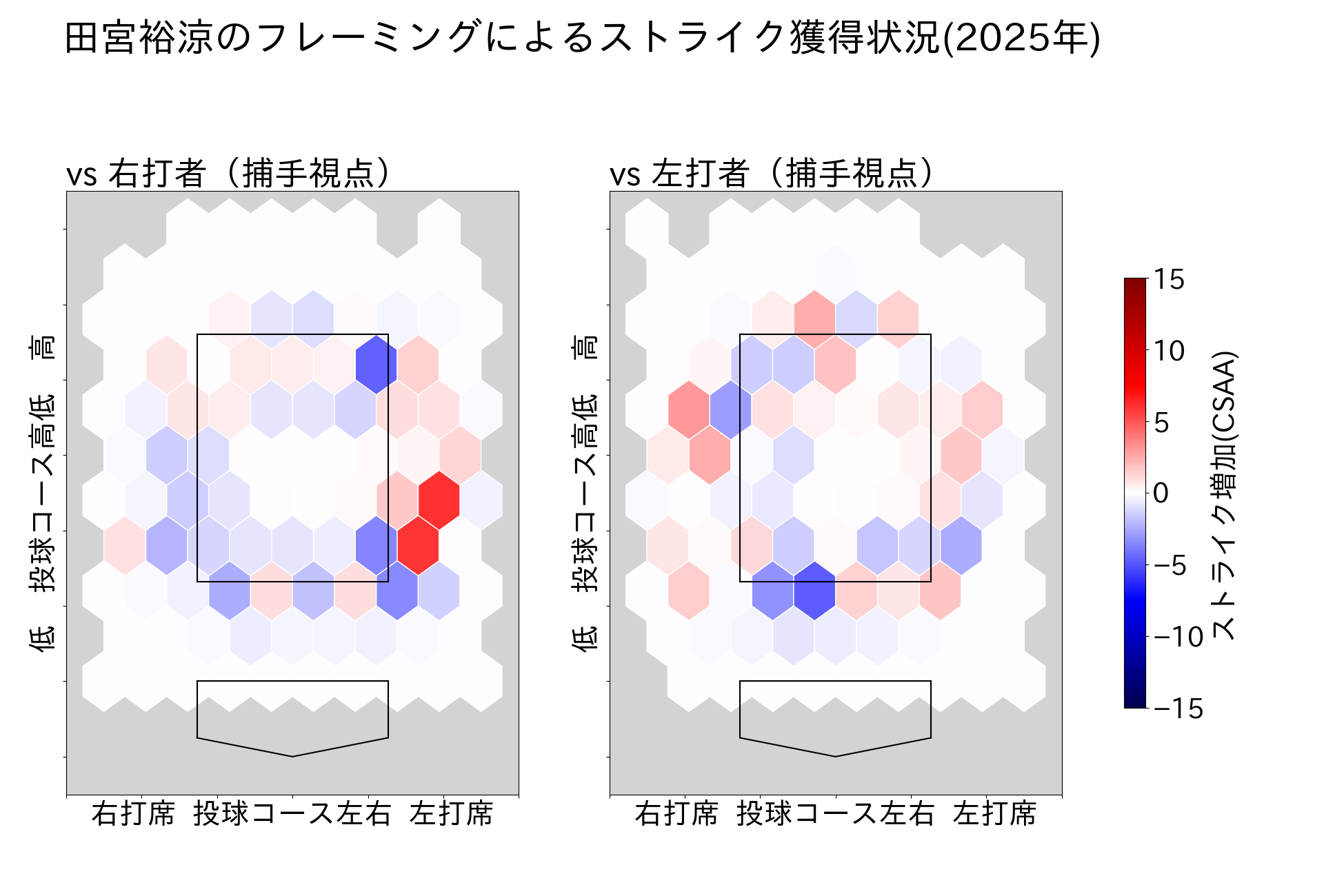

田宮は574イニングを守り、平均的な捕手と比べて1.0点分失点を増やしてしまったという評価になりました。盗塁阻止では平均以上、ブロッキングは平均レベルの成績を残す一方、フレーミングで失点を増やしてしまう傾向は昨季と変わりません。とはいえ強みの打撃を殺さないという点では十分な守備力です。

フレーミングを見ると、ストライクゾーンからかなり離れたコースでもストライクを増やしており、これは昨季と同様の傾向です。一方、ストライクゾーン近辺や明確なストライクをボールにしてしまう傾向も昨季と変わっていません。

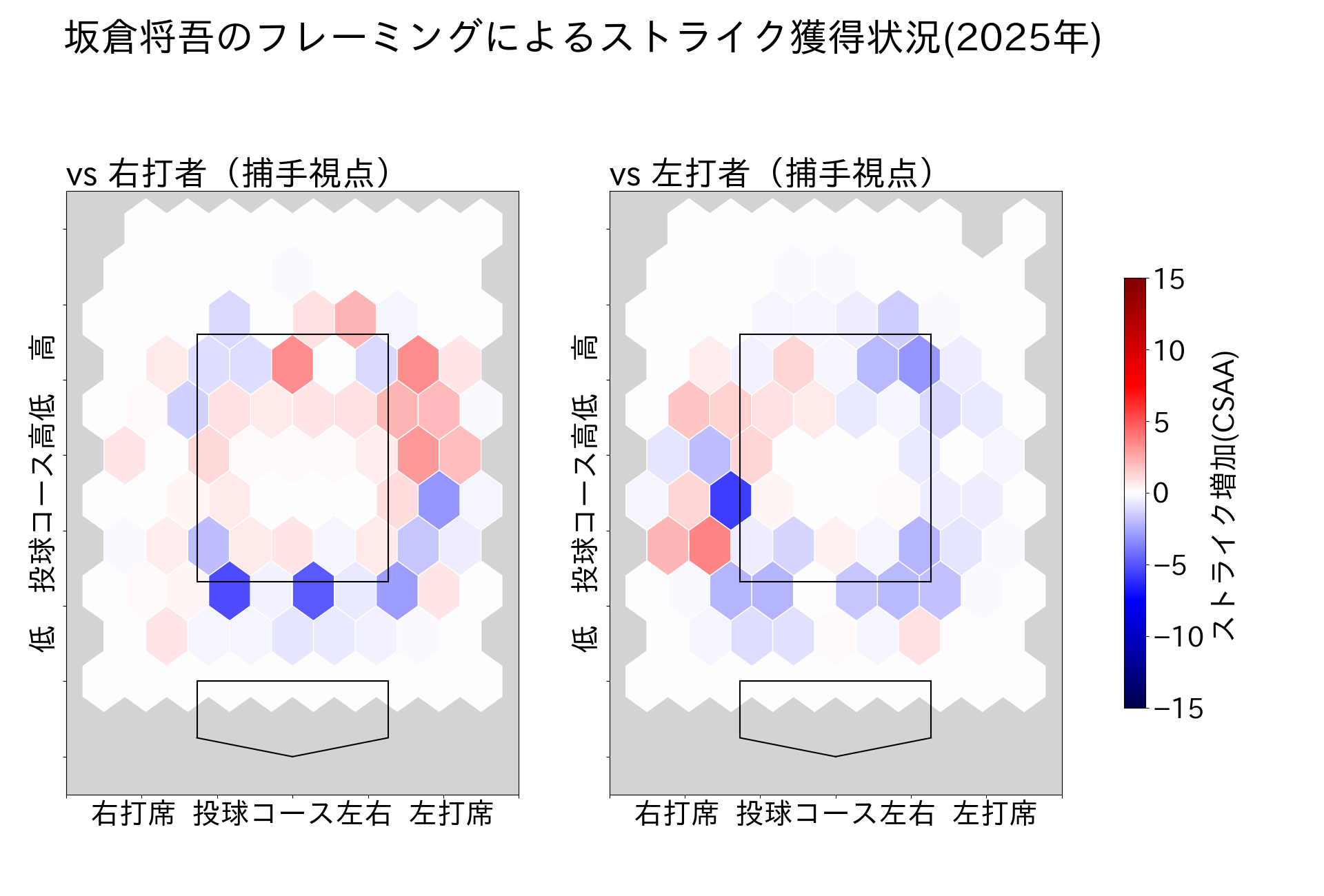

11位の坂倉は791イニングを守り、平均的な捕手と比べて5.2点失点を増やしてしまったという評価になりました。坂倉はチーム内でも守備力を不安視されているようで、来季は三塁・外野に再挑戦するという報道もありました。

ただ、高度なデータで見ると守備の課題は少しずつ改善しつつあります。以前から大きな課題となっており、昨季は-7.5だったフレーミングは-3.0まで改善しました。まだ強みと言えるレベルにはなっていませんが、着実な成長は見られます。盗塁阻止こそ昨季の1.9から-1.9と悪化しましたが、全体として見ると昨季までのように他の捕手に大きな差をつけられているわけではありません。

コース別に見ると、打者の左右にかかわらずともに外角高め付近でかなりストライクを増やしています。昨季は明確に強みとなるコースがなかったため、大きな進歩と言えるかもしれません。まだフレーミングは弱点ではありますが、改善しつつあります。

坂倉は捕手としては極めて優れた打力の持ち主です。確かに守備面では課題を抱えていますが、打力で他球団の捕手につける差を考えれば大きな問題にはなりません。三塁や外野に挑戦する報道もありましたが、打力を活かすためにも捕手で起用したいところです。

昨季はフィールディングアワードを受賞した中村ですが、今季は低迷。515イニングを守り、平均的な捕手に比べて6.4点分失点を増やしてしまったという評価になりました。

項目別に見ると、昨季はリーグ屈指だったフレーミングと盗塁阻止がそれぞれ-3.4、-2.2でともに最下位レベルまで低迷。今季の中村は下半身のコンディション不良や打撲による負傷でたびたび戦線を離脱を余儀なくされました。故障の影響が守備に出ていたのかもしれません。

コース別に見ると、捕手から見て左側の高めのコースでかなりストライクを減らしていたようです。これは昨季には見られなかった傾向です。中村はここ2年間連続でフレーミングの数値を悪化させているため、来季どのような推移を示すのか気になるところです。

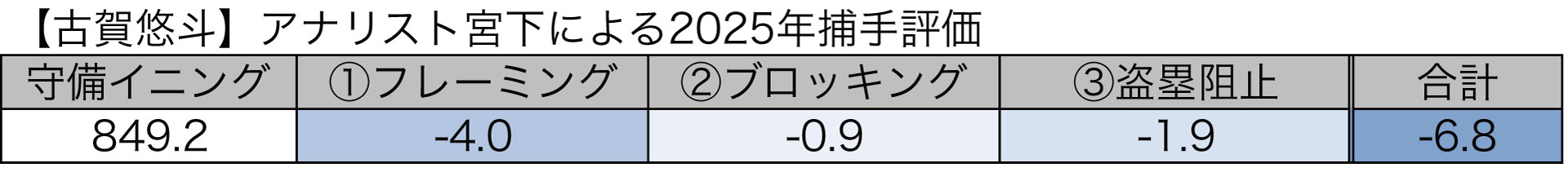

古賀悠は849.2イニングで6.8点分失点を増やしてしまったという評価になりました。2023年の-6.8から昨季は-3.9まで改善しましたが、今季はふたたび悪化してしまいました。項目別に見ると、フレーミングが-2.2から-4.0、盗塁阻止が0.7から-1.9とそれぞれ悪化しています。

フレーミングを見ると、今季の古賀悠は低めでストライクを大幅に減らしてしまったようです。ただ、逆に言えばこれ以外のコースはそれほど大きな穴になっていません。低めさえ改善できればという状況にはなっています。

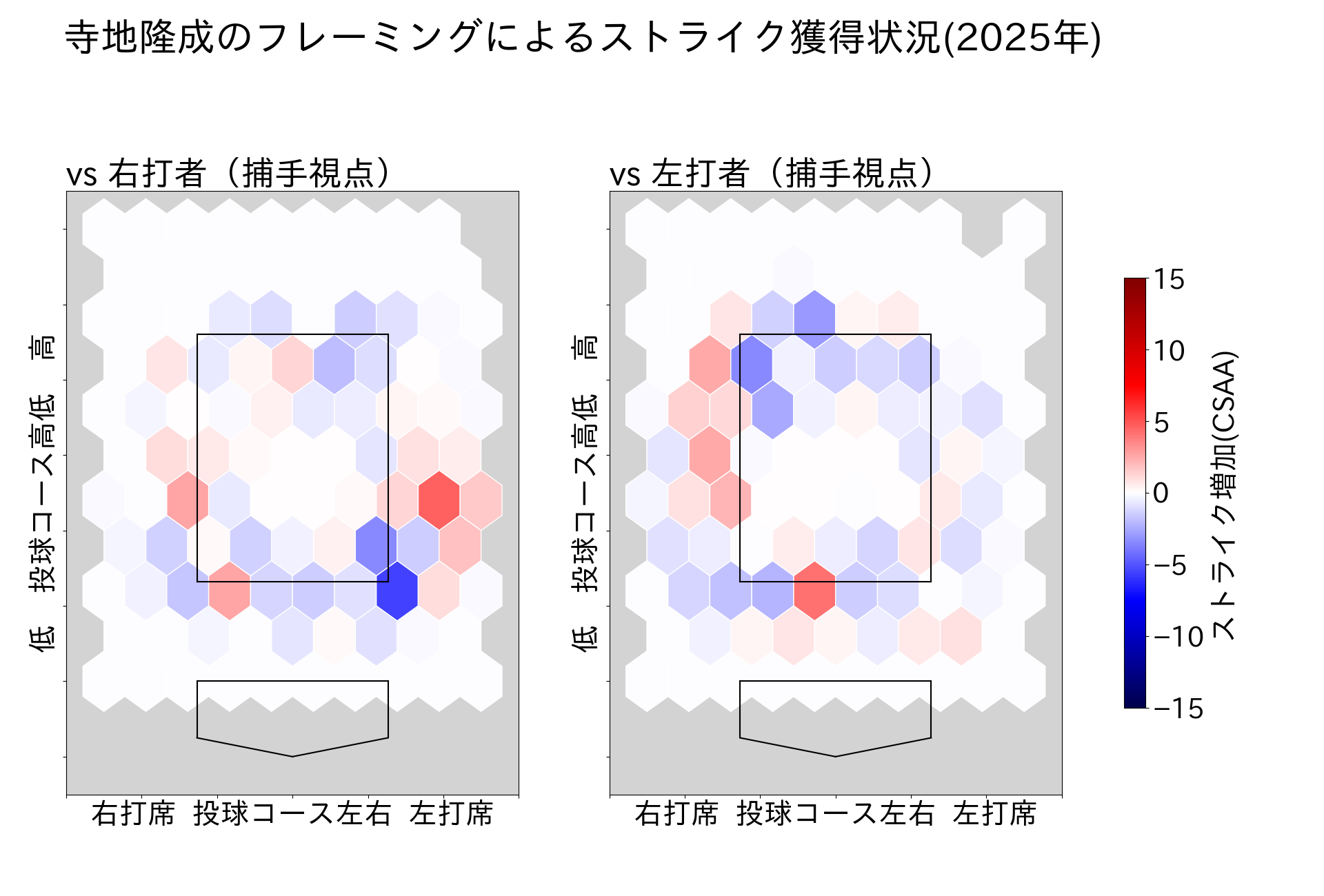

寺地は652イニングを守り、平均的な捕手と比べて9.2点の失点を増やしたという評価です。高卒2年目ながら正捕手を務めるなど健闘しましたが、守備面では課題が残りました。ブロッキングは-2.6、盗塁阻止は-3.3でともに対象者中最下位。フレーミングも-3.3で14人中13位となりました。

フレーミングを見ると、明確に得意とするコースは見当たりません。全体としてストライクを失っており、課題を抱えていると言えます。ただ、寺地は捕手歴が浅く、守備はまだまだ発展途上。特にフレーミングは指導によって大きな成長が期待できる技術です。寺地ほどの打力を持つ選手が守備でも差をつけられるようになれば、一気にチームの主力に成長できるでしょう。そのためにもまずは改善を見込みやすいフレーミングから強化していきたいところです。

総評

近年のNPBではフレーミング技術が現場に浸透。結果として、一軍レベルではフレーミングで上位と下位の差がつかなくなりつつあります。数年前まではフレーミングで差をつけた選手が全体でもトップに立つことがほとんどでしたが、その傾向は変化しつつあります。今季、フレーミングはそれほど優れていたわけではないという評価の太田がトップに立ったのは象徴的ではないでしょうか。フレーミングは最早差をつけるものではなく、一軍に定着する上での前提条件となりつつあるようです。

データ視点で選ぶ守備のベストナイン “デルタ・フィールディング・アワード2025”受賞選手発表

-

[1]選出方式は、6人のアナリストがそれぞれの評価に基づき、対象選手に1位=10ポイント、2位=9ポイント……10位=1ポイント、11位以下は0ポイントといったかたちで採点し、合計ポイントがポジション内で最も高かった選手を選出。ポイントが並んだ場合、上位票が多かった選手を上位とする。